七旬农村老太“书写”传奇人生

秀英奶奶在崇明岛采风、骑行 摄于2013年秋天

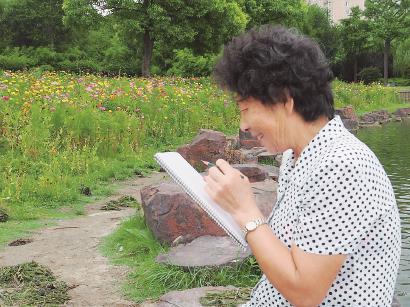

秀英奶奶在上海灵石公园创作自然笔记 摄于2015年夏天

秀英奶奶在上海二儿子家创作 摄于2022年春天

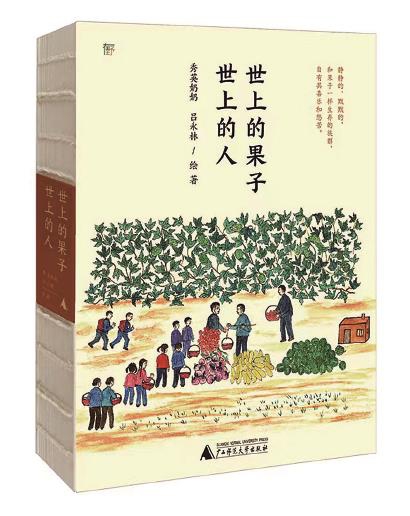

秀英奶奶1947年出生于内蒙古河套平原,上过一年半小学,是一位典型的农村妇女。原本老人的生命轨迹会像大多数人一样,在平平淡淡中走完余生,但在2012年,她的人生突然迎来了转折。65岁的她在儿子和儿媳的帮助下,重新拿起书,识字画画,跟着儿媳一起做自然笔记、农事笔记和社会生活笔记。2015年时,老人出版了人生第一本书《胡麻的天空》,如今7年过去了,秀英奶奶的第二本书《世上的果子 世上的人》也即将面世。对于老人来说,是识字、画画与写作,让她的人生焕发了“第二春”。

◆记者 曹儒屹

婆婆是儿媳的“徒弟”

秀英奶奶的二儿子吕永林与儿媳芮东莉在上海工作生活。2012年时,永林的父亲已故去两年,秀英奶奶一个人更显孤单,在永林眼中,“世界日新月异,母亲却生活在越来越窄的天地和时光之中,这绝不只是物质能解决的问题。”尽管老人家搬到上海和小夫妻俩一起生活,却难以融入他们的生活,“虽然和婆婆相处多年,彼此觉得对方亲,可还是越来越不知道该和婆婆聊什么。”东莉说。有时候,永林下班回家,看见母亲就静静地坐在窗前,也不开灯。尽管老人家说自己“不孤独,习惯了,在内蒙古也这样,不觉得什么”,但永林清楚,自己的母亲是被困在过去了。

秀英奶奶出生于内蒙古五原县的一户农民家庭,那里地处偏远,她的兄弟姐妹们与邻里乡亲几乎都在这小小的县城里度过了自己的大半辈子。对于故乡,永林是这样形容的:“记忆中,我们的故乡云白天蓝,大地安适,让人眷恋。但这只是生活的小小一角,那些不美和苦的地方,早在我们生活中投下巨大阴影。我们都不想过父母般的生活。”这块土地上经历的往事,让秀英奶奶的记忆里总有一些旧人、旧事萦绕,常常念叨、叹息而无法释怀。东莉还记得在自己刚成婚时到婆婆家的场景:“假期回家刚坐下,还没等喘口气儿,婆婆就拉个小板凳坐到旁边,一边抹眼泪,一边絮叨个没完。婆婆每次讲述的内容都差不多,翻来覆去,尽是过去的苦难。”

尽管人生已过半程,平淡度过余生也不失为一种选择,但东莉想到了重新规划婆婆生命之路的方法,让她的世界萌发出新的生机和色彩。东莉是国内最早的自然笔记倡导者之一,从这一年开始,东莉在上海正式收婆婆为徒,教学的起点,便是一起亲近自然和创作“自然笔记”。起初,夫妻俩只是打算给秀英奶奶找点有意思的事做,没想到,秀英奶奶很快就爱上了这种记录大自然的方式。从此以后,东莉和婆婆便有了许多共同话题。

对于只上过一年小学的秀英奶奶来说,重新识字无疑是一件十分困难且艰苦的事,好在童年时打下了拼音的基础,加之经过大半辈子磨砺,刻在骨子里的顽强让她奇迹般地完成了从识字无多到能写能画,再到能用电脑打字交流的华丽蜕变。东莉这样形容自己婆婆的学习过程:“一位鬓发斑白的老人,左手执笔画画,右手执笔写字。一个天生的左撇子,十几岁时,在一年半的读书生涯中,按照老师的要求,硬是逼迫自己习惯了用右手写字,并将这短时间内习得的能力记忆了几十年,直到她六十多岁再次拿起笔来书写人生。”

“家庭写作工坊”

所谓自然笔记,是一种观察、记录自然的方式。简单来说,就是用图画和文字等形式来给大自然写日记,记录下在大自然中的体验过程,记录下自己与大自然之间的故事。对于为什么会选择以自然笔记这一方式重新唤起老人对生活的热情,永林解释道:“自然笔记不需要任何绘画基础与专业基础,不管是还没上学的幼童,还是年过六旬的文盲老太太,都可以做。”

一开始,永林和东莉时常带着老人逛离家不远的闸北公园,用手绘的方式记录秀英奶奶眼中的花鸟鱼虫。由于在农村生活了大半辈子,这些自然中的景与物就像老人多年的老友一般,虽然秀英奶奶没有绘画的基础,却能用最朴实的画笔记录下来。随着老人的兴趣被逐渐唤起,东莉和永林趁热打铁,尝试着引导她重新去读书识字,把所学知识逐渐加入到自然笔记中,比如记录天气、时间、地点等基本信息。

永林在大学里从事中国当代文学与文化研究,教授华文创意写作。凭借自己的专长,永林、东莉和秀英奶奶三人组成了一个“家庭写作工坊”,永林形容,这个过程就像“三人弹琴,六手联弹”。在“家庭写作工坊”的框架下,三人经常到公园中练笔,比如在2019年春天的“春季第一练”里,秀英奶奶在“家庭写作工坊”工作手册上写下这些句子——“珍珠绣线菊的枝条,像蛇一样摆动,摇晃。”“麻雀落在树上,树是它们的娱乐场所。”这些看似简单的小短句,在手册上比比皆是,它们记录下了秀英奶奶文字驾驭能力的成长轨迹。

自从秀英奶奶开始练笔后,整个人的生活状态也改变了不少。东莉回忆,以前去乡下,婆婆总是和亲戚们坐下闲谈,生活的艰辛仿佛一辈子都讲不完。然而,自从开始创作以来,再去乡下,除了探亲,她还会告诉东莉和永林,这次又见到了什么新鲜事物。

在秀英奶奶的笔下,一些童年的人和事又鲜活起来。2019年起,秀英奶奶开始为自己的亲人写传,儿子永林从母亲的笔下才重新认识了之前从未了解过的姥爷,永林说:“在文字中,亲人们从四处站起身来,一个个走向我们,往生的,今世的。我看见自己也从母亲笔下走过来,感觉很奇妙。”在《世上的果实 世上的人》中,那些与秀英奶奶年轻时同处一乡的普通劳动者——无论可亲可爱可敬的,还是可怜可惜可憎的,都一一复活了,他们终于有可能被后人“看见”。

想做的事,是不分年龄的

永林说:“人生中的某个通道一旦打通,随之而来的,就有可能是泉眼涌现,溪涧奔流。母亲从自然笔记出发,自然而然地把农事笔记和生活笔记融进来,使创造的溪流汇成江河。”在学习尝试自然笔记之前,秀英奶奶的生活徘徊于家乡的一亩三分地,再加上性格喜静,终日过着一眼能看到头的日子。随着第一本书《胡麻的天空》出版,她的这个“小天地”一下子被撑开了。许多地方纷纷邀请秀英奶奶前去演讲。在东莉这个“师傅”的热情推动下,这位七旬老人完成了包括普通话培训、PPT 放映、演讲练习等一系列“魔鬼训练”。儿子永林心疼母亲,老人却说:“去!牛头不烂,多废两炉柴炭。我想好了,咱们明天接着练。”后来,秀英奶奶在北京结识了许多新朋友。在深圳的演讲,也获得了现场听众热烈的掌声。

永林相信,通过自己母亲的亲身经历,可以证明“自然笔记”这一记录大自然的方式能让更多的老年人重拾画画与写作。每个人都可以拿起自己的笔,记录自己的人生,而《世上的果实世上的人》正是这样一个平凡生命发出的静默之声。当下,“精神内耗”一词流行于网络中,而秀英奶奶的故事也给这种现象提供了一种解决方式。很多时候,我们经常困惑于如何开始,有些技术层面的东西,让人犹疑不定迟迟不能下笔,其实只要咬咬牙动手做起来,效果往往还不错。

放大

放大 上一版

上一版