那些没有形容词的凡人英雄

《辅德里》剧照

“毛泽东生于1893年,李达生于1890年,王会悟生于1898年……他们参加、服务于中共二大的时候,也就分别是29岁、32岁、24岁。现在想想他们在我们这个年纪时,干了一件多大的事儿呀!”昨晚2021上海静安·现代戏剧谷的开幕大戏《辅德里》首演于大宁剧院,这部中共二大主题非虚构戏剧《辅德里》的编剧吴冰感慨道。

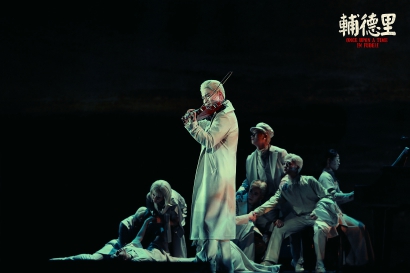

《辅德里》近60人的剧组中90%以上是90后。金牌制作人李东搭建班底,目标是制作一部年轻人爱看的红色主题戏剧。他带着这样的想法邀约了中国美院跨媒体艺术学院媒介展演系主任、导演牟森。牟森就带着他的研究生一起深耕细作,并确定了非虚构、音乐、戏剧这几个关键词。

真实,最有力量

吴冰的打扮更像是美少女。她说,起初,也是想虚构的,“但是越是翻阅史料,越是觉得,怎么虚构,都不如真实有力量。”90后编创团队只是拂去了历史的浮尘,看到没有形容词的人物简述。

杨开慧在距离牺牲前的10个月,曾写给毛泽东一封饱蘸深情的信,里面有一句话:“谁把我的信带给他,把他的信带给我,谁就是我的恩人。”结果,直到毛泽东去世,这封信才在杨开慧故居被发现。“这封杨开慧没有寄出去、毛泽东没收到的信,被我们看到了,真是眼泪也掉下来了……”所以,这个真实的细节被纳入《辅德里》。

1993年上海要建设南北高架,因而要进行动迁。但是辅德里被保留下来了。同一年,王会悟去世。她不是党员,但她见证了辅德里的历史。“我在查找资料时发现,1993年是革命历史与城市发展交汇的时间点。”吴冰表示,“我们不可能编造,我们只能‘编织’——把史料‘编织’起来。”

英雄,首先是人

“有些作品里的英雄人物身上没有人的脆弱”,吴冰认为:“其实他们在成为英雄之前,都只是普通人。”所以,90后编创团队达成一致——要先平视英雄。例如,党章守护者张人亚,把党章放在箱子里交给父亲保管。张人亚的父亲和家人,未必懂得马克思主义,只是出于对儿子的无条件信任,才几代人守护这份珍贵的文本。这是普通人都能理解的骨肉之情。

陈独秀与大儿子陈延年和二儿子陈乔年之间,起初也有分歧。吴冰进一步阐释:“但是,后来他们通过了解马克思主义,也理解了父亲、追随了父亲。两个年轻人牺牲时,也都只有二十多岁……”

革命者干革命,也有着普通人的烦恼。吴冰自找到的资料分析道:“王会悟追求妇女解放;施存统是因为妈妈在封建家庭得不到公平的待遇;李达是希望以实业救国,但发现中国当时没有领土权,继而弃理从文,办了人民出版社……”从普通人的视角出发,就更能理解,“英雄,首先是人”。

红色,直抵人心

张人亚的扮演者杨易深入了解了自己扮演的角色:“我们90后感慨100年前的年轻人,怎么有那么远大的见识与抱负,真是自愧不如。”他觉得给张人亚的戏份还不够多,“他平时喜欢收集莫斯科明信片,都是小猫小狗,还有柔情的一面。”

还有一位制作人沈璐珺表示:“人家干了一场革命,我们才做了一台戏!”这台戏还衍生出一个微缩模型展、一部高清戏剧电影、一个红色文创集市和一部出版物。她说:“我们相当于别人做三个项目的量,以后无论什么项目都能干啦!”

另一位80后作曲李京键表示:“我特别喜欢90后的表达方式。歌词里‘少年奔向远方’就是去‘干革命’;‘鲜花开满山岗’就是‘为国捐躯’……不落俗套,意思又对。”他也表示,“当进入到了有血有肉的故事里,我觉得很难有人对这一红色题材不感兴趣。党史,是一个无穷尽的题材库。从1921年到1949年,平均每天牺牲三五百人,这得有多少故事啊?只要从这个思路、角度,都很难做坏。人心都是肉长的。” 本报记者 朱光

放大

放大 上一版

上一版