驶向欧洲 千辆MG全球车今登船

上半年,中国汽车出口量猛增,上汽海外销量同比增47.7%

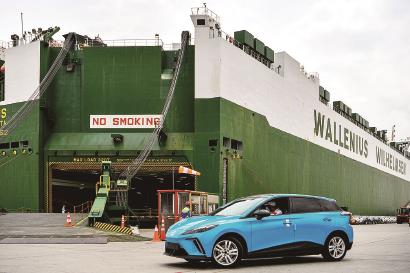

今天上午,首批千辆MG MULAN从上海海通码头准备出发,远渡重洋“抢滩”欧洲市场 本报记者 陈梦泽 摄

2020年8月26日,上汽集团3名员工落地法国,开始了上汽在法国的业务拓展。半年后,资深汽车从业者朱力安·罗伯特成为法国公司第一名外国员工。在大家共同努力下,一年时间,从零起步,从1家经销商到120家经销商,MG品牌销量突破4500台。朱力安·罗伯特说这个成绩完全“没想到”。

同年年初,上汽提出,锚定2025年出海规模100万辆的目标奋进。而最新数据显示,今年上半年,上汽累计海外销量已达38.1万辆,同比增长47.7%,2022年全年上汽海外整车销量将力争突破80万辆“大关”,“100万”目标近在咫尺。上汽国际副总经理赵爱民也直言“没想到”。

中国汽车产业正在经历历史性跨越。2021年中国汽车出口首次突破200万辆,上半年出口121.8万辆。前5月的数据已超越德国,日益逼近第一大汽车出口国——日本。

“10万辆级”锚定欧洲

去年,中国汽车对欧洲的出口量增长了204%

上午,首批千辆MG MULAN(海外定名为MG4 ELECTRIC)从上海海通码头准备出发,远渡重洋“抢滩”欧洲市场,将于今年四季度在欧洲首发。

从2007年第一批60辆新车登陆智利开始,MG品牌迈出了勇闯海外市场的第一步。随后在2014年,海外市场年销量首次突破1万辆,再到2017年超过5万辆,今年出海累计100万辆,每一步走得艰难也走得踏实。

在欧美等相对发达的市场,国内自主品牌较难渗透。而如今,这一现象正悄然改变。朱力安回忆说,MG初进法国市场,知名度不高,然而招募经销商时,来了500多个代表。“当他们去体验产品时,能感受到这绝不是一个短视的品牌,从设计、性能到售后服务,都是以满足当地市场的需求去设置的,成长性很高。”

新能源和智能网联也成为拓展海外市场的“加速器”。伴随着新能源汽车大踏步走出国门,欧洲正成为中国汽车出口的一大增量市场。据海关数据,去年,中国汽车对欧洲的出口量增长了204%。

今年,瞄准火爆的欧洲新能源车市,上汽积极推出MG“全球车”等重磅电动产品,加快推动“欧洲攻略”,将建成800个营销服务网点,欧洲也将成为上汽首个“10万辆级”海外区域市场。

本土研发赋能海外

设计、安全、环保、品质均对标国际一流水平

对上汽来说,出海之旅没有坦途,更没有运气之说,掌握核心技术在国内外两个市场都是至关重要的。

今年上汽整合集团内外技术资源成立了上汽创新研发总院。“从顶层设计上,赋能上汽各个品牌在国内外的竞争力,还将布局海外研发团队。”研发总院常务副院长芦勇说。

近期,研发总院亮相了一款名为“上汽星云”的纯电专属系统化平台,既能支持不同梯度的纯电架构,满足从高端品牌到中级品牌及不同尺寸的车型需求,还能持续升级和进化,能有效地降低新车研发成本和时间,提高零部件通用性和可靠性,更有助于对海外市场展开针对性的适配。

正因为研发上的全面赋能,将在欧洲市场首发的车型MG MULAN一出生就自带“星云”基因,这是一款高性能的跨界纯电车,也是中国汽车工业首款真正意义的全球车,在设计、安全、环保、品质方面均对标国际一流水平。

“各国消费者也许需求不一样,但审美有相通之处。这款车的设计是中英两个团队合作完成。我们在欧洲的员工和消费者都多次参与了前期的产品调研,大家都非常期待。”上汽国际副总经理赵爱民介绍说。

有了核心技术,还要输出“因地制宜”的解决方案,才能完成从“全球化”到“本地化”的进阶。为此,上汽针对不同的市场,做出不同的产品策略,并对具体车型适时调整。

出海战略全面升级

布局建厂,有系统、有规划、成建制地“走出去”

中国汽车在新能源和智能网联领域的先发优势,正在让欧美消费者改变对中国品牌的原有认知。伴随着这一重大机遇,中国车企的出海战略也不断升级。过去出口更强调“超高性价比”,主打低价模式,导致很多车型在海外市场昙花一现,低价出口不仅没有换来收益,更折损了品牌形象。

如今,中国车企开始探索多种模式,积极参与全球竞争。上汽、长安、长城、吉利、奇瑞等中国车企在海外布局建厂,支撑了中国品牌在海外落地生根,并为未来增长奠定了坚实基础。

对上汽而言,出海战略从不局限于一个产品、一城一池的得失。从研发、营销、物流到零部件、制造、金融等,上汽坚持有系统、有规划、成建制地“走出去”。如今,海外每卖出三辆中国车,就有一辆是上汽造。

不到2年时间,上汽法国公司从当初的3人扩展到四五十人。在疫情最严峻的时候,依然有小分队奔赴海外,为全球消费者提供本地化产品和服务。正是这一个个团队的努力,上汽打造的智慧出行全产业链在海内外共舞。本报记者 叶薇

放大

放大 上一版

上一版