灯彩交辉龙鳞闪

二月二十三日晚,安徽省黄山市歙县溪头镇汪满田村传承了六百年的嬉鱼灯闹元宵民俗活动精彩上演,夜幕下一条条点亮的大型鱼灯在村庄里穿梭巡游,充满了浓郁的民俗文化风情 杨建正 摄

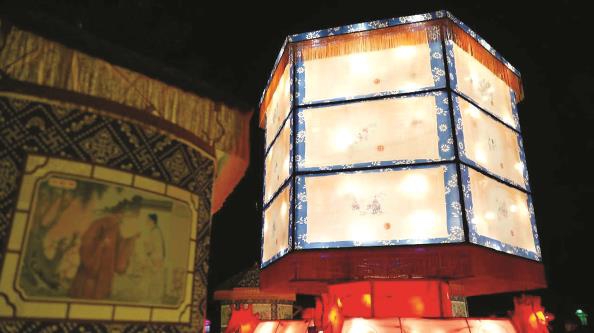

纸凉伞灯彩

纸凉伞灯彩

本报记者 吕倩雯 毛丽君

年俗,蕴藏着人们对生活最朴素而美好的祈愿。在长三角地区,刚过去的元宵节,人们点起灯笼,涌上街头,舞龙祈祷风调雨顺,灯彩祈愿五谷丰登,而灯火交映、龙鳞闪动背后,更是以文化传承“舞”动产业发展。

一条草龙

在黄山市徽州区蜀源村,鲍观金被村民称作“草龙头”。鲍观金是蜀源“舞草龙”非遗技艺第六代传承人。

蜀源“舞草龙”距今已有300多年的历史。每逢“舞草龙”,各家各户都会自发将“五谷之王”的稻草集中起来,用于草龙的制作,寓意新的一年取得好收成。

“舞草龙”前夕,鲍观金就挨家召集老伙计,一起去祠堂扎制村里的大草龙。“蜀源草龙的编扎材料必须是当年手工收割的稻草,有一定的长度要求,收割后还不能淋雨,否则容易变黄。”鲍观金介绍,草龙的扎制工艺非常复杂,整个过程要用到编、织、绕、缠等多种手法,技巧性很强。

制作草龙,最重要的部分是龙头。龙头的原材料很简单,就是山上的毛竹。鲍观金会根据龙头的大小,先将竹子破篾,即把竹片劈成细长的竹丝。竹片通常很厚,中间又有很多结,要把它破成很薄的“篾”,是一件很烦琐的事。这样的手艺,除了要靠膝盖紧紧卡住光滑的竹子,还要靠手腕的力度和捏劲,才能保证竹篾厚薄、粗细均匀。最后用稻草和铁丝通过竹编的方式编织,组成龙头。

龙头的眼睛、额头、嘴巴,是最关键的部位,扎不好就不像一条龙。“你看这个草龙,嘴张开着,看上去好像在笑,多喜庆、威武,舞起来就有一股劲。”鲍观金说,龙筋用稻草编绳,再披上稻草,前后一共要披上三层,“为了把草龙做得更整齐、美观,在龙身上还要裹上红布、扎上小灯,晚上看就更好看了。”

近年来,蜀源村开发旅游项目,传承传统文化,吸引了不少来自北京、上海等地区的游客和研学团队。“不管他们来自哪里,只要我们一搬出这个‘舞草龙’节目,敲锣打鼓地庆祝,大家就喜欢得不得了。”

伴随着阵阵锣鼓声,一条15米长的草龙“盘踞”在村部广场,时而飞舞,时而盘旋。在大草龙身后,还有一群小朋友举着小草龙在旁侧游走,漫天烟花下,锣鼓声、号子声以及村民们的欢声笑语,更是增添了无尽的热闹气氛。随后,身着盛装的村民们舞着草龙,沿着规划好的路线在村道巷弄中来回穿梭,将祝福送到每家每户。

“今年正好是龙年,通过舞草龙,期待蜀源村的这一年,都能风调雨顺、平平安安。”蜀源“舞草龙”传承的不仅是一种民俗的表现形式,更是一把打开当地传统文化的钥匙,用一种独特的方式,祈盼着美好的祝愿。

一节板凳

除了草龙,在徽州的各种舞龙形式中,板凳龙同样堪称一绝。

2月16日,大年初七,黄山市休宁县的樟源里村舞起板凳龙,欢庆龙年春节。这是村里时隔60年后再次舞起板凳龙。这条巨龙长达百米,由60节板凳和龙头龙尾组成。每节板凳上都安放着4盏红灯笼,灯笼里装着红蜡烛。在夜色的映衬下,板凳龙通体红亮,格外美丽喜庆。人们簇拥着板凳龙走过家家户户门口,欢声笑语响成一片。

上一回村里出现这样的场景,还是在1964年的元宵节。

樟源里村是有着一千多年历史的中国传统村落,村里舞板凳龙的历史可追溯到南宋。板凳龙属徽州民间舞蹈中鼓乐之舞,被列为国家级非物质文化遗产。从板凳龙的牵头者,到舞龙时的掌灯人,再到制作龙头龙尾的手艺人,至今徽州板凳龙已有四代传承人。

徽州地区保留了大量历史悠久的传统古村落,也是一座民俗文化的宝藏。作为中华民族的图腾,“龙”在徽州文化中也有着特殊的地位。

徽州地处江南低山丘陵地带,山多地少,有“八山半水半分田,一分道路和庄园”之说。古时,这里水旱灾害频发,经常导致粮食减产,引发饥荒,是影响农业生产、社会稳定的主要灾种。传说龙能行云布雨、消灾降福,故民间多以舞龙祈求平安和丰收。

所谓板凳龙,除龙头龙尾由竹篾纸糊扎在木板上外,龙身皆由一节节长约1.5米,宽约0.2米的“板凳”连接而成。每一节板凳,平日里都由一家一户收藏在家;到舞龙的时候,各家搬出自己的那一节,在空地上接连成一条完整的龙,被称作“接龙”。一条板凳龙,其实是一个聚落团结一心的象征。

2023年11月,樟源里村开始筹集资金恢复这一传统民俗。今年的舞板凳龙表演,舞龙人加上乐队,共有100多人参与,人声鼎沸,场面十分壮观。今后如有喜庆活动、佳节庆典等,舞板凳龙又将成为一项全民同乐的农村文娱节目。

每一节板凳,承载着老祖宗的智慧和乡愁,每一步舞动,诉说着传统的印记和力量。

一盏灯彩

“谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来。”2月23日晚,浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇蓬莱公园内,第二十五届新塍元宵民俗文化周·鳌山灯会的大幕开启,并将持续至3月4日。鳌山望月灯、龙腾四海灯、扬帆起航灯、水稻灯、柿子灯……一盏盏花灯蕴含着人们对平安、健康、美满的希望,与水墨古镇融为一体。

在新塍,以赏灯祈福为主题的“鳌山灯会”始于清代。“夜来灯火有奇观,悄卷珠帘茜袖寒。知否蚕娘篝火畔,鳌山霞彩不曾看。别有风情寄眼波,绿荫子满奈伊何。”新塍人郑镰的《水嬉词》中这样描述鳌山灯会。每年的鳌山灯会,是新塍最美的风景之一。

1999年,新塍镇开始举办脱胎于“鳌山灯会”的元宵民俗文化节,至今已有25个年头。“闹元宵·到新塍”已成为嘉兴,乃至长三角地区百姓的不错选择。而在这场传统的民俗盛宴里,新塍镇独有的非遗纸凉伞灯彩,是最受期待的亮色。

相传早年每逢鳌山灯会,当地就会安排一人手撑纸凉伞灯彩,伞内点上蜡烛在前面引路,带领香客围着新塍古镇转一圈,祈福当地五谷丰登。纸凉伞灯彩制作精美,但因为是纸做的,保存不易,年代久远,就算在新塍,也鲜有完整保存的实物。

“有传下来的,收藏在嘉兴市博物馆里。”73岁的纸凉伞灯彩非遗传承人陈渊明说,“而我最初看到的也只是一张照片。”

从小就对绘画、工艺手工感兴趣的陈渊明退休前是文化站工作人员,1999年新塍首届元宵民俗文化节开办时,他就开始制作花灯。“小时候就看爷爷做过手提的纸灯笼,这手艺也没有人教,都是自己琢磨的。”八九年前开始接触纸凉伞灯彩,陈渊明仅凭着一张照片,开始复原这项几乎失传的手艺。

纸凉伞灯彩,顾名思义,是灯也是伞。今年灯会上的两盏纸凉伞灯彩,主体花灯材料,陈渊明用的是宣纸,每把伞6个伞面,18幅画,画的是18位神态各异的古代仕女;花灯上的伞盖,用的则是蓝印花布;灯彩内置马达,旋转时,伞柄上的灯光,透过提前沿着画作细节刺好的小孔,将伞面上的图案映射得清晰可见。

这两盏纸凉伞灯彩是由包括陈渊明在内的3位老手艺人和28名村社文化专管员组成团队,从去年12月开始制作的。绘画、扎伞骨、蓝印花布裱托、刺孔……“如果是我一个人的话,想要做一盏精品灯,起码要3—4个月,光在每个伞面上刺孔,就是一个大工程,每个孔的疏密、大小都要一致,这样灯光才会均匀地散布。”陈渊明没数过一盏纸凉伞灯彩上要手工刺上多少小孔,只说“多得不得了”,而这考验的,正是手艺人的功力和耐心。

“要想学会这门手艺,要懂很多东西,绘画、刺孔都是基础的,还要懂电工的知识,知道怎么安装电动马达,让灯彩有一个合适的转速等。”在这门非遗技艺的传承上,陈渊明希望有更多专业的人进行专门的培训,虽然自己依然精力充沛,但毕竟年纪也不小了,“纸凉伞灯彩的制作上,还有很多可以改良的,比如选材可以考虑更防风、防水的油纸,这样制作的灯盏或许会更便于展出和保存”。

陈渊明说,鳌山灯会让更多的人关注纸凉伞灯彩这项传统的手工艺,“不要断档”是他的希望,也是他正在努力做的事。

放大

放大 上一版

上一版