烽火弦歌里的文人脊梁

大经中学往事

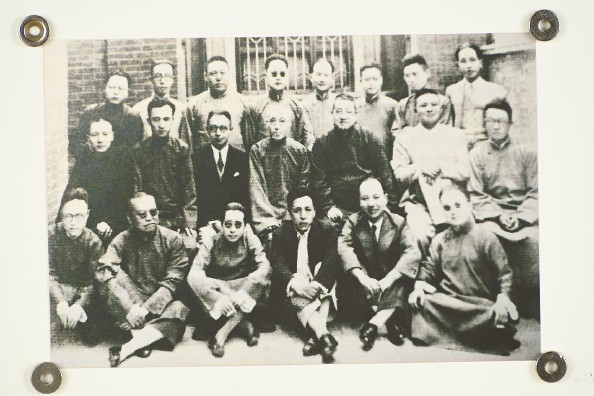

星社雅集合影,上世纪30年代中期,上海威海卫路某俱乐部的“星社雅集合影”照。前排左起:黄白虹、范烟桥、黄南丁、郑逸梅、程小青、尤半狂 中排左起:赵眠云、江红蕉、丁悚、孙东吴、包天笑、郭兰馨、赵芝岩 后排左起:朱其石、陆澹安、施济群、尤次范、徐碧波、黄转陶、谢闲鸥、姚苏凤

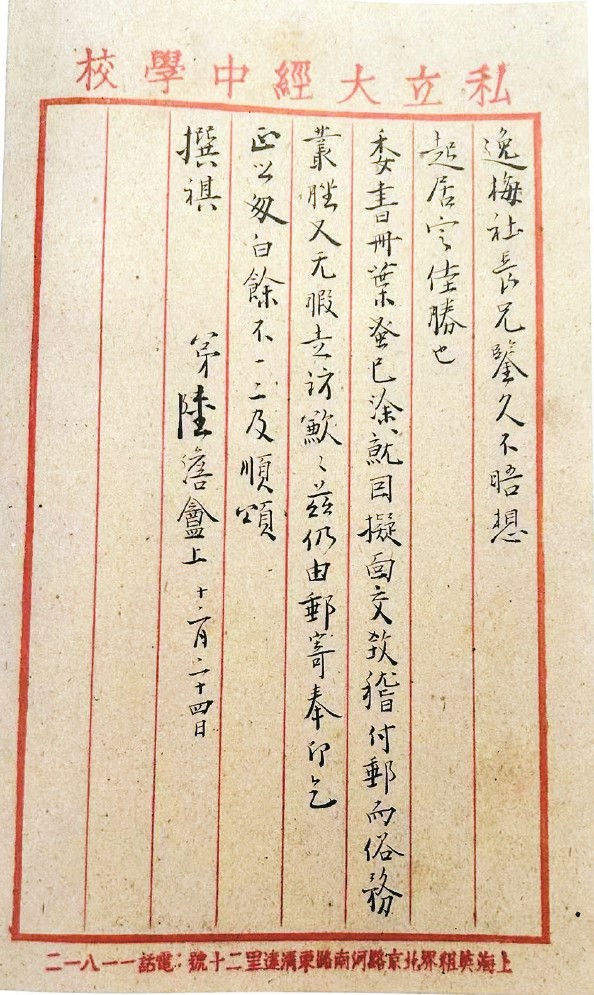

陆澹安写给郑逸梅的信,信笺纸抬头为“私立大经中学校”

左起:周瘦鹃、陈蝶仙(天虚我生)、严独鹤

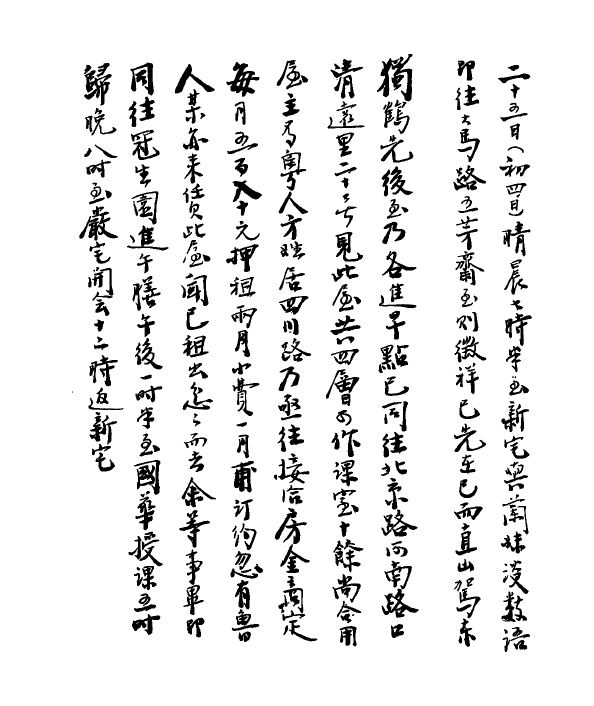

陆澹安一九三八年十一月二十五日日记

◆ 吴南瑶

1937年,淞沪会战后,上海沦陷。日军占领上海后,物价飞涨,万业凋敝。在这文化蒙尘的至暗时刻,严独鹤、周瘦鹃、陆澹安、朱大可等一众文人深味教育是立国之本,强国之基,他们合力办了一所“大经中学”,试图为孤岛学子接续起文化筋脉。

这个国家,这座城市,从不,也永远不会缺为了民族的尊严挺身而出的人。

1937年7月7日,严独鹤在《新闻报》上发表了一篇题为《十周欢祝》的文章,其中这样写道:“故意要在一片欢呼声里,来几句败兴的话……淞沪抗战时的炮声,固然已在香槟酬酢之下消失得不留遗影了,可是断壁尚存,劫灰犹在,还令人能够回忆到当时铁鸟轰炸的惨况,希望大家欢欣鼓舞之余,对于当前的时势还要同时有所警惕……”

那日,国民党政府为庆祝上海市政府成立十周年举行盛典,上海全市放假一天。同日,卢沟桥的枪声响了。第二天,中国共产党通电疾呼:只有实行全民族抗战,才是中国的出路……一个多月后,8月13日,日军发动了对上海的全面进攻,引发了淞沪会战。中国军队以血肉之躯抵挡了日军的疯狂轰炸,展现了不屈的民族精神。但由于实力的巨大差距,中国军队最终无法阻止日军的步步逼近。11月12日,上海全城沦陷,公共租界和法租界就成了一个被日军包围的“孤岛”。

岁月不居,春秋代序。想起要爬梳这段往事,是因为翻检今年为纪念郑逸梅诞辰130周年而出版的《郑逸梅友朋尺牍 郑逸梅家藏尺牍》一书,看到一封陆澹安写给郑逸梅的信,信笺纸抬头为“私立大经中学校”,落脚处则印有“上海英租界北京路河南路东清远里二十号:电话一一八一二”字样。

“大经”出典于《中庸》“唯天下至诚,为能经纶天下之大经”,寄寓恪守春秋大义。有说清远里或为今日河南路上的北京里,只短短存续了近千日的“大经中学”的痕迹更是早已消失殆尽。但那群以办学保存文化火种的铁骨文人留下的这段乱世中的骊歌,不应被遗忘。

1

“一鹃一鹤”起意办学

严独鹤曾在1939年1月7日的《新闻报》上发表的《我与大经中学》中,回溯过办校的始末。

1938年秋,周瘦鹃辗转至上海,与严独鹤谈及孤岛上“学生多、学校荒”的困境——一间教室挤着八九十名学生,每日仅4小时的学习时间,这对求知若渴的青少年而言,无疑是知识的饥荒。周瘦鹃一句“可惜你我两人力量还嫌不够,否则不妨鹃鹤合作,来办一所学校”,敲中了严独鹤的心门。

民国时期,上海报业界严独鹤与周瘦鹃并称为“一鹃一鹤”。严独鹤主编《新闻报》副刊《快活林》,周瘦鹃主编《申报》副刊《自由谈》。值得一提的是,可称海上副刊第一人的严独鹤,对教育事业始终投注了极大的热忱与关注。籍贯浙江桐乡,如今乌镇严氏的祠堂里仍高挂有一联:“绵祖德莫如积善,振家声还是读书。”家族的崇学重教影响了他一生。

严独鹤的朋友圈,大都来自创立于上世纪20年代的南社与星社,因此,东吴人士居多,交往最密的,有撰文史掌故、编书办报的郑逸梅;作家、诗人朱大可、范烟桥等等。其中,周瘦鹃、郑逸梅与画家陶冷月三人同庚,今年正是他们的130周年诞辰。一圈老友中,严独鹤不仅年龄最长,更因其“似梅兰芳之于菊部,读报人士,没有不知道严主笔的”,交谊广泛且为人稳重谦和,成了这圈知交中主事的“老大哥”,而其一生挚交中,不能不提的是陆澹安。陆澹安与周瘦鹃是民立中学的同学,后毕业于江南学院法科。小说新剧、诗词歌赋、书法篆刻、文虎征射,无所不通之外,上世纪二三十年代,上海新文化和商业蓬勃发展的时期,陆澹安兼任多家书局、报刊和通讯社编辑记者,还和友人一起创办了中华电影公司、中华电影学校和新华电影公司等。不过,在其众多社会身份中,教职始终是他不曾放下的选择。从民立中学毕业后,因国学根底扎实,才情横溢,曾留校担任过国学教师;在上海地方志中,务本女塾被认为是上海第一所国人自办的女子学校,也被学术界视为中国最早的自办女子中等教育和女子师范教育学校,陆澹安曾与沈心工、钱行素等同为学校教员;1924年秋,中华电影学校成立,严独鹤和陆澹安都参与教学和教务工作;抗战爆发后,星社“经理”,东吴作家、书法篆刻家赵眠云携家人避难上海,在郑逸梅的引荐下,到上海国华中学任教,他担任校长,郑逸梅为副校长,陆澹安执鞭国学。

1938年10月31日,陆澹安记下“至大西洋贺独鹤五十岁寿,来宾众多……”。老友相聚,种子破土。周瘦鹃再次发声,提议创办中学与附属小学:“与其办函授学校,不如索性办一所中学和附属小学,好在眼前这些老朋友,除了我和鹤兄算是退任的教师,其余全是现役的教师,合办学校,正是‘就本位上努力’。”这番话,点燃了众人的热情,办学之事就此提上日程。

2

定下校名取自《中庸》

从为人做事机敏而缜密、被朋友称为“智多星”的陆澹安的日记中,不难看见他对办学的热忱,以及大哥严独鹤对他的倚重。略摘录1938年11月25日租赁校舍前后几则日记:

15日 ……五时至大可家旋往卓春记订制校具六时办归……

17日 晨为办校草计划书,正午驾东来共午餐。下午一时半至国华四时半归,六时半至独鹤家会大可、驾东诸人共晚餐,旋开会至十一时归……

21日 ……晚八时至独鹤家开会至十二时返……

22日 ……下午一时与驾东同往同孚路看屋,嫌其太窄,似不敷施展也。一时半至国华,散课后往新闻报馆晤独鹤商校舍事……

自24日得到清远里的租赁信息,1938年11月25日,赫然记录了租赁校舍的细节:“清晨七时半至新宅,与兰妹谈数语,即往大马路五芳斋,至则徵祥已在,而直山、驾东、独鹤先后至,各进早点同往北京路河南路口清远里二十号。见此屋共四层,可做课室十余,尚合用。”日记中,还详细记录下房东是一位住在四川路的姓方的广东人,房租商定每月五百八十元,押租两月,另需缴(介绍人)小费一月。之后,几乎每日陆澹安都要“至独鹤家开会”,议办学事。

筹备过程中,他们得到教育界前辈李谦若、陈柱尊,以及社会贤达袁履登、徐寄庼等人的鼎力支持,纷纷出任校董。经济上,众人分担,事务中,通力合作。此间,严独鹤还曾和画家钱云鹤合作书(画)扇面义卖,用来为大经中学的图书馆筹募基金,润例注为“每柄取润五元,墨费加一,扇面自备,润资现惠,七日取件”。至于校长一职,众人相互谦让后推举严独鹤以“老大哥”的身份扛起重任。12月23日,严宅的办学会议依照惯例在晚上八时召开,当日“瘦鹃学兄亦加入”。而后,24日、25日“至新校舍布置、规划一切”,26日十一时,在严宅的会中,众人定下校名为“大经”。从“成美”到“大江”,皆因重名而更改,而“大经”,取自《中庸》“唯天下至诚,为能经纶天下之大经”,又依郑康成注,寄寓培养青年通习实用学科、秉持春秋大义的期望,这也成为了学校坚守的教育宗旨。

3

为国守护大经大义

大经中学的课程设计处处彰显着“新旧兼容”的智慧。教导主任陆澹安亲自编订的《国文讲义》,既有桐城派古文的深厚底蕴,又收录鲁迅、冰心的新文学佳作,让学生在古今文脉中穿梭;他还亲自带领学生观摩《火烧红莲寺》,将电影赏析引入课堂,开拓学生视野。“隐逸的革新者”周瘦鹃开设园艺课,带着学生奔赴苏州拙政园,在亭台楼阁、叠石流水中实地考察园林美学,将自然与艺术的种子播撒在学生心间。校长严独鹤则利用自己在《新闻报》的影响力,开设“大经师生抗战诗文专栏”,以隐晦的笔触传递抗日思想,在沦陷区的黑暗中点亮一盏明灯。

可惜,1941年太平洋战争爆发,日军全面接管租界,汪伪政府妄图控制上海的新闻文教事业,强令学校向敌伪机构登记。严独鹤、陆澹安、朱大可等人面对敌伪强令悬挂伪国旗的屈辱,断然选择“义不帝秦”——宁可亲手关闭倾注心血的校门,也绝不折损半分民族气节!

早年,星社文人常被世人轻掷“鸳鸯蝴蝶”四字讥为只识才子佳人。如今想来,当新文化的春雷初震,正是这群“蝴蝶”率先张开传播的翅膀。周瘦鹃主编《紫罗兰》,内里何尝不承载着好莱坞光影、新女性意识乃至社会变革的激流;陆澹安写侦探小说,编弹词开篇,将通俗文学升格为学术殿堂的基石;他们办报兴刊,引介西学,身影活跃于方兴未艾的电影事业,以最贴近市井的方式,将新思想的活水引入千万寻常心灵。和平时期,他们何尝不是新潮的弄潮儿?烽火连天时,“苟利国家生死以”,如严独鹤所说,他们同声同气地秉持的是“对于国家对于社会对于教育事业的‘至诚’”,所守护的是“为天地立心,为生民立命”的大经大义。

大经中学,这所由一群“手无缚鸡之力”的文人创办于抗战时期上海的民办学校,从开办到关门,不过存世两年余,在时代的宏大叙事中,这所偏居于民舍中的学校,如同一束小小的火苗,尽管最终难逃熄灭的命运,但无疑顽强地燃烧过。适逢今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,重记这段往事,亦多了几许回味。

放大

放大 上一版

上一版