丰子恺:“老儿童”的“放羊式”教育

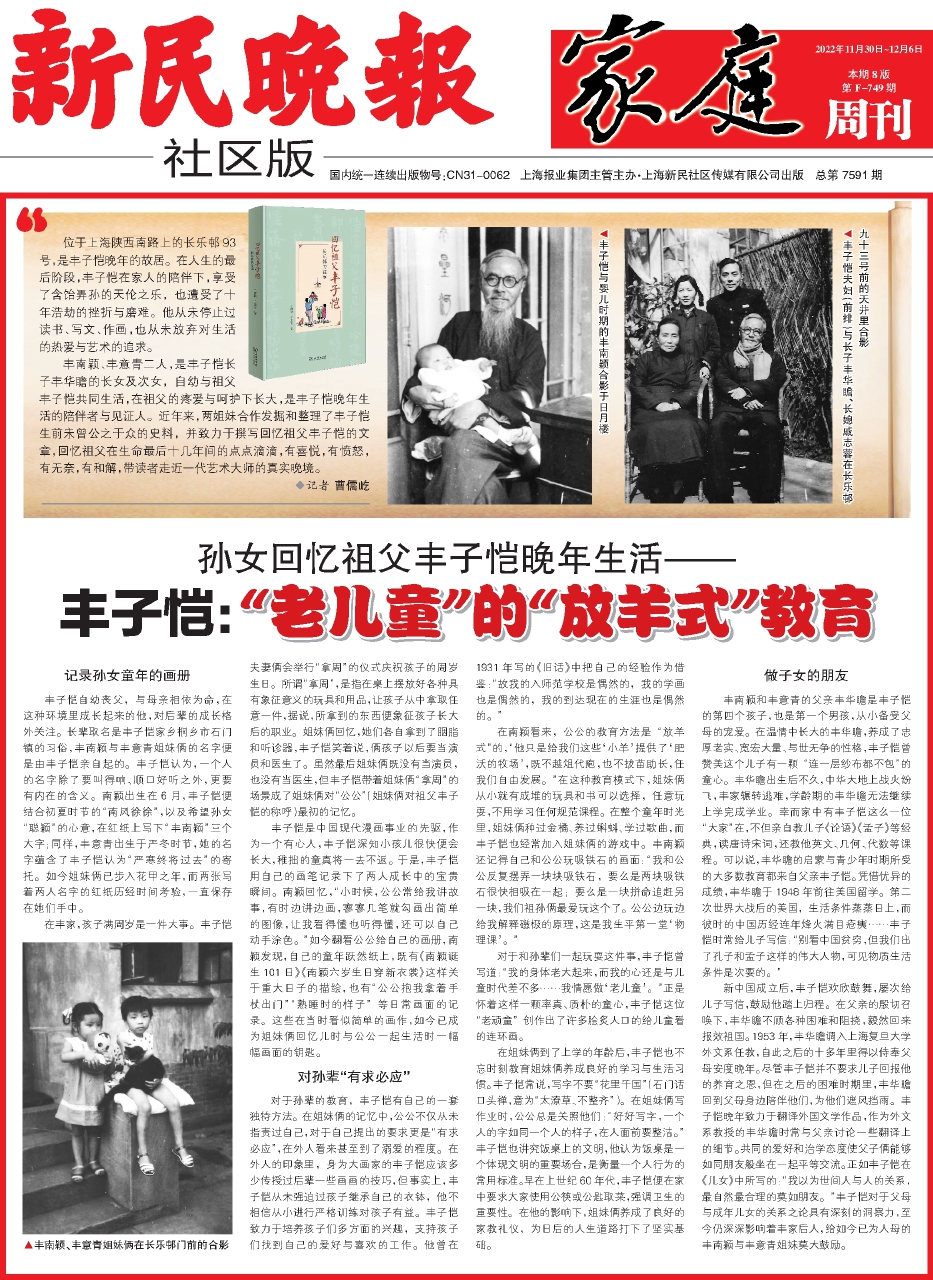

◆丰子恺与婴儿时期的丰南颖合影于日月楼

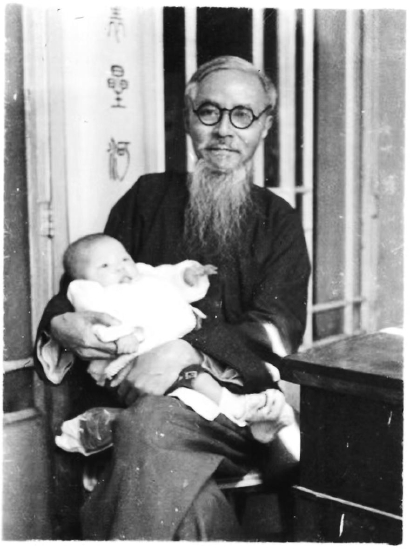

◆丰子恺夫妇(前排)与长子丰华瞻、长媳戚志蓉在长乐邨九十三号前的天井里合影

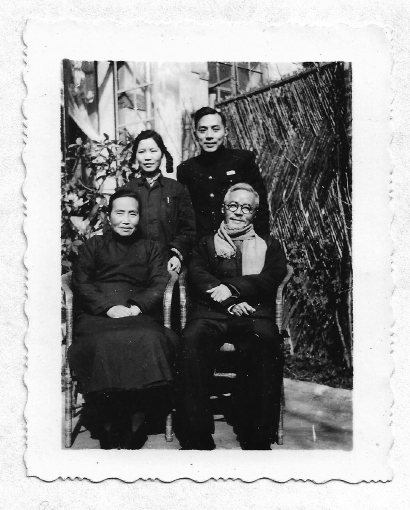

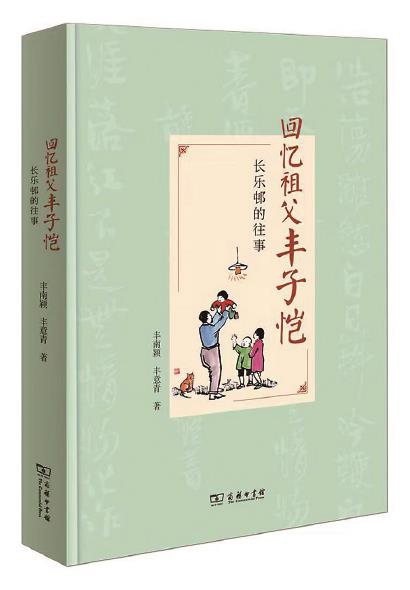

丰南颖、丰意青姐妹俩在长乐邨门前的合影

位于上海陕西南路上的长乐邨93号,是丰子恺晚年的故居。在人生的最后阶段,丰子恺在家人的陪伴下,享受了含饴弄孙的天伦之乐,也遭受了十年浩劫的挫折与磨难。他从未停止过读书、写文、作画,也从未放弃对生活的热爱与艺术的追求。

丰南颖、丰意青二人,是丰子恺长子丰华瞻的长女及次女,自幼与祖父丰子恺共同生活,在祖父的疼爱与呵护下长大,是丰子恺晚年生活的陪伴者与见证人。近年来,两姐妹合作发掘和整理了丰子恺生前未曾公之于众的史料,并致力于撰写回忆祖父丰子恺的文章,回忆祖父在生命最后十几年间的点点滴滴,有喜悦,有愤怒,有无奈,有和解,带读者走近一代艺术大师的真实晚境。

◆记者 曹儒屹

记录孙女童年的画册

丰子恺自幼丧父,与母亲相依为命,在这种环境里成长起来的他,对后辈的成长格外关注。长辈取名是丰子恺家乡桐乡市石门镇的习俗,丰南颖与丰意青姐妹俩的名字便是由丰子恺亲自起的。丰子恺认为,一个人的名字除了要叫得响、顺口好听之外,更要有内在的含义。南颖出生在6月,丰子恺便结合初夏时节的“南风徐徐”,以及希望孙女“聪颖”的心意,在红纸上写下“丰南颖”三个大字;同样,丰意青出生于严冬时节,她的名字蕴含了丰子恺认为“严寒终将过去”的寄托。如今姐妹俩已步入花甲之年,而两张写着两人名字的红纸历经时间考验,一直保存在她们手中。

在丰家,孩子满周岁是一件大事。丰子恺夫妻俩会举行“拿周”的仪式庆祝孩子的周岁生日。所谓“拿周”,是指在桌上摆放好各种具有象征意义的玩具和用品,让孩子从中拿取任意一件,据说,所拿到的东西便象征孩子长大后的职业。姐妹俩回忆,她们各自拿到了胭脂和听诊器,丰子恺笑着说,俩孩子以后要当演员和医生了。虽然最后姐妹俩既没有当演员,也没有当医生,但丰子恺带着姐妹俩“拿周”的场景成了姐妹俩对“公公”(姐妹俩对祖父丰子恺的称呼)最初的记忆。

丰子恺是中国现代漫画事业的先驱,作为一个有心人,丰子恺深知小孩儿很快便会长大,稚拙的童真将一去不返。于是,丰子恺用自己的画笔记录下了两人成长中的宝贵瞬间。南颖回忆,“小时候,公公常给我讲故事,有时边讲边画,寥寥几笔就勾画出简单的图像,让我看得懂也听得懂,还可以自己动手涂色。”如今翻看公公给自己的画册,南颖发现,自己的童年跃然纸上,既有《南颖诞生101日》《南颖六岁生日穿新衣裳》这样关于重大日子的描绘,也有“公公抱我拿着手杖出门”“熟睡时的样子”等日常画面的记录。这些在当时看似简单的画作,如今已成为姐妹俩回忆儿时与公公一起生活时一幅幅画面的钥匙。

对孙辈“有求必应”

对于孙辈的教育,丰子恺有自己的一套独特方法。在姐妹俩的记忆中,公公不仅从未指责过自己,对于自己提出的要求更是“有求必应”,在外人看来甚至到了溺爱的程度。在外人的印象里,身为大画家的丰子恺应该多少传授过后辈一些画画的技巧,但事实上,丰子恺从未强迫过孩子继承自己的衣钵,他不相信从小进行严格训练对孩子有益。丰子恺致力于培养孩子们多方面的兴趣,支持孩子们找到自己的爱好与喜欢的工作。他曾在1931年写的《旧话》中把自己的经验作为借鉴:“故我的入师范学校是偶然的,我的学画也是偶然的,我的到达现在的生涯也是偶然的。”

在南颖看来,公公的教育方法是“放羊式”的,“他只是给我们这些‘小羊’提供了‘肥沃的牧场’,既不越俎代庖,也不拔苗助长,任我们自由发展。”在这种教育模式下,姐妹俩从小就有成堆的玩具和书可以选择,任意玩耍,不用学习任何规范课程。在整个童年时光里,姐妹俩种过金橘、养过蝌蚪、学过歌曲,而丰子恺也经常加入姐妹俩的游戏中。丰南颖还记得自己和公公玩吸铁石的画面:“我和公公反复摆弄一块块吸铁石,要么是两块吸铁石很快相吸在一起;要么是一块拼命追赶另一块,我们祖孙俩最爱玩这个了。公公边玩边给我解释磁极的原理,这是我生平第一堂‘物理课’。”

对于和孙辈们一起玩耍这件事,丰子恺曾写道:“我的身体老大起来,而我的心还是与儿童时代差不多……我情愿做‘老儿童’。”正是怀着这样一颗率真、质朴的童心,丰子恺这位“老顽童”创作出了许多脍炙人口的给儿童看的连环画。

在姐妹俩到了上学的年龄后,丰子恺也不忘时刻教育姐妹俩养成良好的学习与生活习惯。丰子恺常说,写字不要“花里千国”(石门话口头禅,意为“太潦草、不整齐”)。在姐妹俩写作业时,公公总是关照他们:“好好写字,一个人的字如同一个人的样子,在人面前要整洁。”丰子恺也讲究饭桌上的文明,他认为饭桌是一个体现文明的重要场合,是衡量一个人行为的常用标准。早在上世纪60年代,丰子恺便在家中要求大家使用公筷或公匙取菜,强调卫生的重要性。在他的影响下,姐妹俩养成了良好的家教礼仪,为日后的人生道路打下了坚实基础。

做子女的朋友

丰南颖和丰意青的父亲丰华瞻是丰子恺的第四个孩子,也是第一个男孩,从小备受父母的宠爱。在温情中长大的丰华瞻,养成了忠厚老实、宽宏大量、与世无争的性格,丰子恺曾赞美这个儿子有一颗“连一层纱布都不包”的童心。丰华瞻出生后不久,中华大地上战火纷飞,丰家辗转逃难,学龄期的丰华瞻无法继续上学完成学业。幸而家中有丰子恺这么一位“大家”在,不但亲自教儿子《论语》《孟子》等经典,读唐诗宋词,还教他英文、几何、代数等课程。可以说,丰华瞻的启蒙与青少年时期所受的大多数教育都来自父亲丰子恺。凭借优异的成绩,丰华瞻于1948年前往美国留学。第二次世界大战后的美国,生活条件蒸蒸日上,而彼时的中国历经连年烽火满目疮痍……丰子恺时常给儿子写信:“别看中国贫穷,但我们出了孔子和孟子这样的伟大人物,可见物质生活条件是次要的。”

新中国成立后,丰子恺欢欣鼓舞,屡次给儿子写信,鼓励他踏上归程。在父亲的殷切召唤下,丰华瞻不顾各种困难和阻挠,毅然回来报效祖国。1953年,丰华瞻调入上海复旦大学外文系任教,自此之后的十多年里得以侍奉父母安度晚年。尽管丰子恺并不要求儿子回报他的养育之恩,但在之后的困难时期里,丰华瞻回到父母身边陪伴他们,为他们遮风挡雨。丰子恺晚年致力于翻译外国文学作品,作为外文系教授的丰华瞻时常与父亲讨论一些翻译上的细节。共同的爱好和治学态度使父子俩能够如同朋友般坐在一起平等交流。正如丰子恺在《儿女》中所写的:“我以为世间人与人的关系,最自然最合理的莫如朋友。”丰子恺对于父母与成年儿女的关系之论具有深刻的洞察力,至今仍深深影响着丰家后人,给如今已为人母的丰南颖与丰意青姐妹莫大鼓励。

放大

放大 上一版

上一版