他们以笔墨抒写大时代的家国情怀

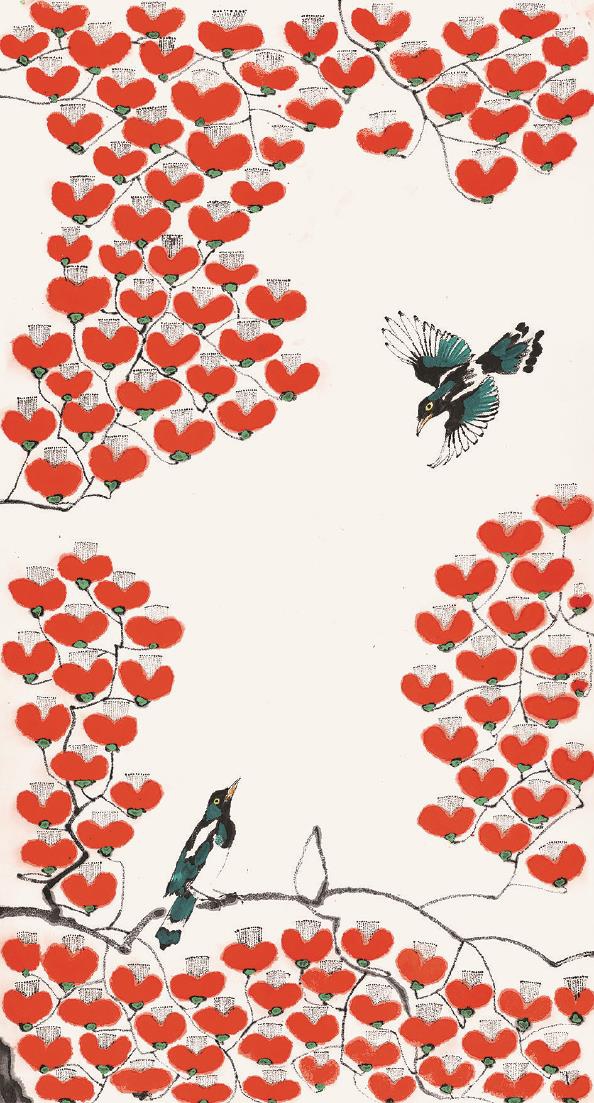

陈家泠《喜上眉梢》(局部)纸本设色2021年

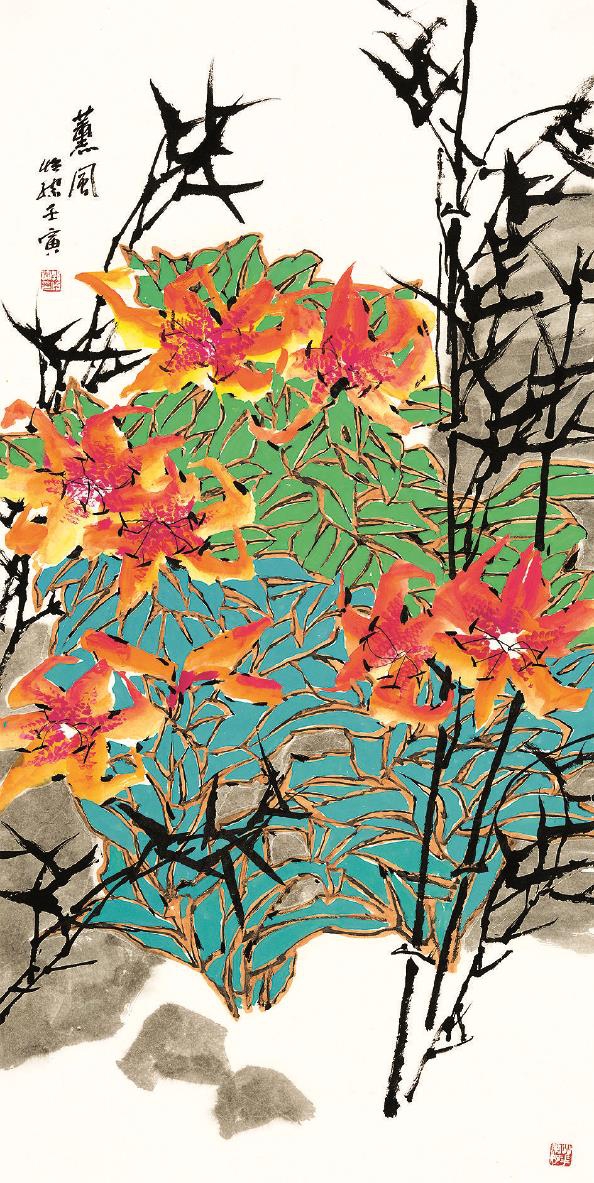

郭怡孮《熏风》纸本设色2022年

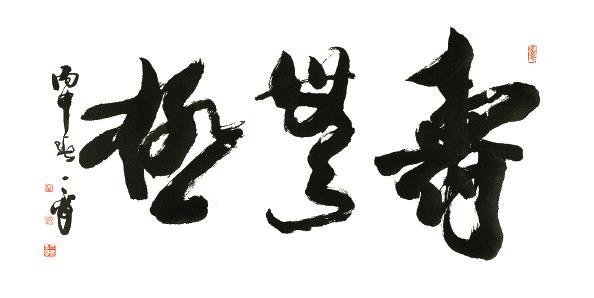

韩天衡《寿无极》行书横幅2016年

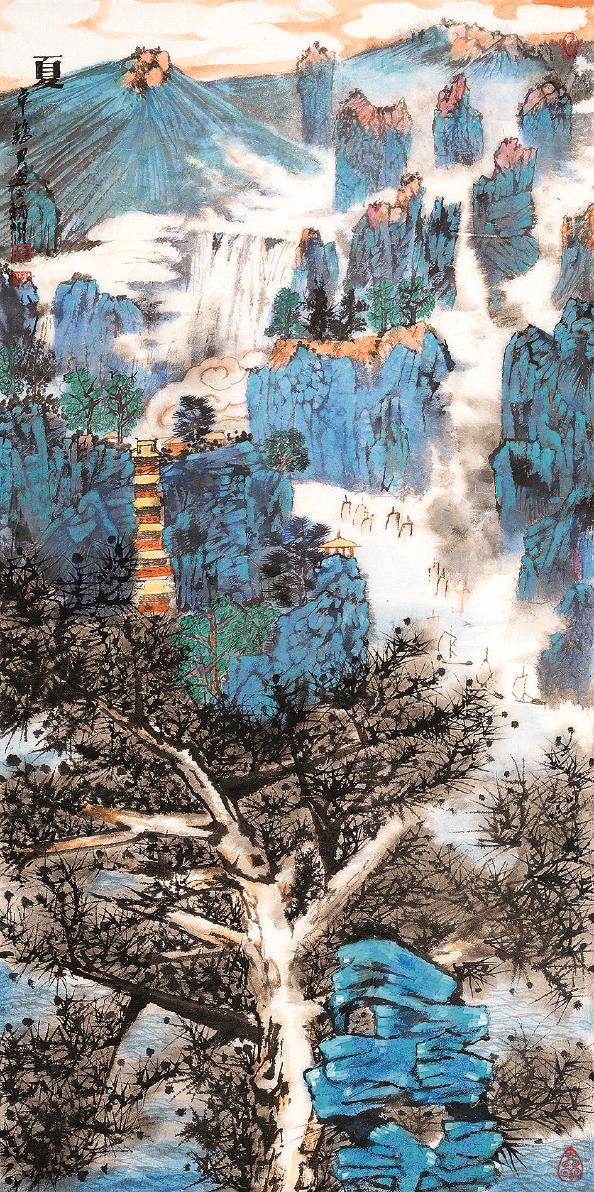

萧海春《日色冷青松》纸本设色2023年

卓鹤君《春夏秋冬》组图之夏(纸本设色)2019年

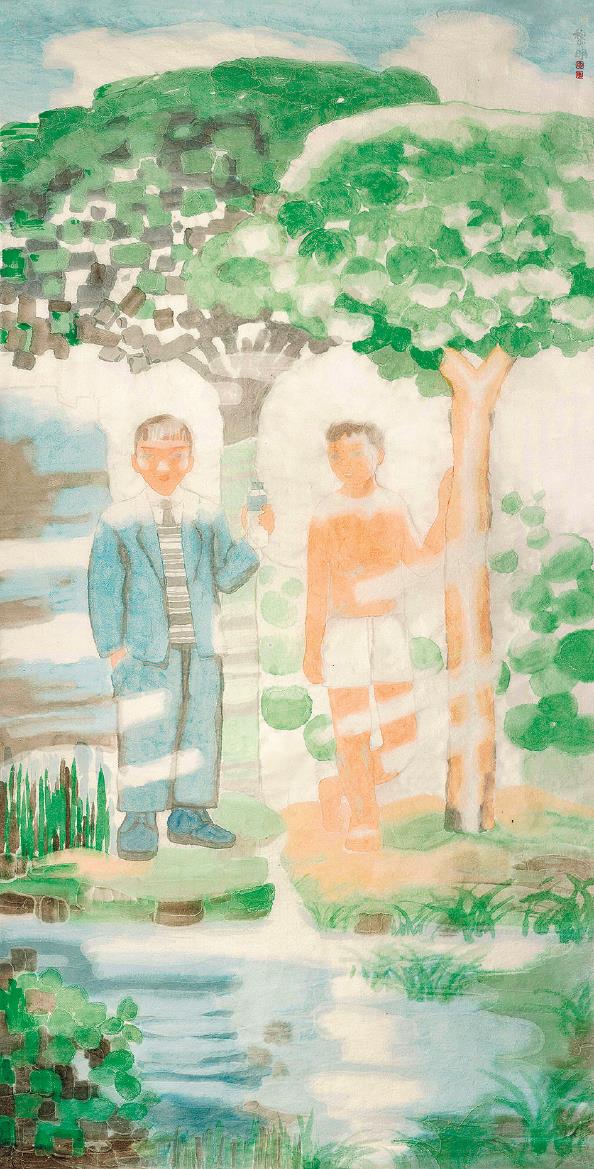

田黎明《树下》纸本设色2023年

◆吴南瑶

83岁的北京重彩写意花鸟画家郭怡孮对上海有一份特殊的感情。父亲郭味蕖早年曾在上海艺术专科学校习西画,老一代美术家受到海派的影响非常大,郭怡孮也一直关注着海派在当下如何生长。他欣然接受了朵云轩书画院的登门邀约,与龚继先、张森、卓鹤君、王冬龄、言恭达、朱道平、鲍贤伦、田黎明、张伟民、陈振濂、高云、何家英、江宏伟、周京新、汪家芳、何加林、徐累、陈翔等艺术家受聘为新一轮朵云轩书画院特聘专家,冯远和卢甫圣受聘为朵云轩书画院名誉院长。

传承弘扬中华优秀传统文化,当代中国画家有责任用自己的创作提升老百姓对本民族文化的归属感和审美能力。齐集了全国“顶流”的三十位书画家,用一个名为“会心与真放”的展览,朵云轩书画院在为上海市民呈现一道艺术盛宴的同时,也试图用创作回答中国画要给社会输出怎样的审美价值,中国画要以怎样的形式与当代社会产生关联。

立传统之根,发会心之声

上海山水画家汪家芳功底扎实,融合传统文人意趣。画展现场,他和前去参加开幕式的画家们分享了一件让他觉得啼笑皆非的事:留学回来的儿子搬了新居,他挑了几件自己感觉不错的作品送去。结果老爹的作品小汪一张没挂,除了自己收藏的一些当代作品,倒是留了一堵墙,挂上了几张古画和一套任伯年的小册页。小汪是完全不喜欢传统吗?显然不是。更让老汪“嫉妒”的是,小汪从一家画廊里收了和自己同为“50后”画家的田黎明的一幅人物画。汪家芳问儿子是不是认识田老师。儿子回答:“他是大名家,我不需要认识,但他的画我喜欢。他的画里面跟我的设计,很多理念是相通的。”

故事带着几许自嘲,但更多的是对中国画在当代发展的思考。世界上最古老的画种,如何为90后00后发自内心地喜欢;如何让我们独具特色的,中国气派的中国画成为国际上绕不开的选项?这关乎着中国画的命运和走向。上世纪30年代,鲁迅在《且介亭文集》中写道:“只有民族的,才是世界的。”这句话在时代的更迭中,依然被反复引用。而民族性、世界性、时代性、创造(个)性这四个关联性概念,也是鲁迅启蒙思考文艺价值判断的四个主要标准维度。中国古典绘画以生动的气韵,简洁的笔墨,流畅的线条,重情趣求意境,至宋元全面发展了各画种,题材广泛,画派并出,盛极一时,形成了世界上独树一帜的风格,并对周围的国家和地区产生了深远的影响,甚至西方的绘画也从中汲取良多。究其原因,中国古典绘画无疑完美地应对了鲁迅先生所提及的四个评判标准,拥有了某种“恒定的审美”。

被小汪喜欢的中国艺术研究院副院长田黎明回应了这个可爱的故事。中国画的产生,和古人的生活方式密切关联。它是一种生活方式,亦是一种文化表达。日之所思落实到绘画中,体现了一个人的行为规范和生活方式。绘画成为了一种表达方式,来承载理念。中国文化强调天人合一,强调一种整体性。从这个角度,也可以理解画展的名字:会心与真放。中国文化并不是停留在字面上,它扎根在大地中,注入在每一代人的生活方式里,不断生根发芽和成长。在中国的土地上成长,就能够得到这种人文的滋养,也使得中国文化的精粹能代代传承。

浙江花鸟画家张伟民早年在西泠印社工作期间,曾与上海的很多老先生有交谊。在他看来,程十发、唐云、朱屺瞻等老先生身上都有一个特点,都是真性情。画家应目而会心,要多多观察自然、深入生活、体验生命;移情会心,则必须发自真情,开合任天真,能做到这样,自然便能下笔有神,胸有成竹。

持“远”的精神,扬时代的正气

上海本地的山水画家萧海春今年79岁了,这些年来,他一次次不惜打破自己成熟的绘画语言,真诚而执着地思考着,如何从传统中走出来的问题,因为“古人看山和现代人看山完全不一样,人和山水的关系已经发生了改变”。山水画讲究高远、深远、平远。萧海春特别指出,中国山水画造于自然,但自然里包含着诗的意境和哲学精神:不识庐山真面目,只缘身在此山中。“远意”是很重要的,这也提示着艺术家们,要跳脱出“舒适圈”,跳脱出惯常的思维方式,让中国传统书画艺术的精髓和韵味得以延续和发扬,让已有千年之寿的中国画焕发生命力。

中国画的根本是笔墨,在看了展览之后,中国美术学院教授,陆俨少的弟子卓鹤君打了一个生动的比喻。以前谈恋爱,都是男追女,现在也有不少女追男。以前中国画家大都是笔墨上寻找形式,而现在,趋势是形式在寻找笔墨。但是否这是创新唯一的道路,答案从来不是非黑即白。重要的是像“找对象”一样去寻找,找到适合自己的,能用自己的艺术语汇、自己的功夫能表现出来的。

展览策展人,朵云轩书画院院长王立翔表示,中国画的求新求变是对“守正创新”最好的诠释。这也是朵云轩书画院特聘专家共有的价值观和审美取向,不追求标新立异,寻求的始终是“中和正大”之美。继承和弘扬中国传统书画艺术,真切反映时代的脉搏,为推动传统文化实现创造性转化和创新性发展贡献力量,是朵云轩书画院建设的愿景,本次展览也正是基于这一学术视角而策动的。30位中国顶流画家涵盖了中国书画及篆刻,艺术家们讲造型,讲笔墨,讲意蕴,较为全面地展现出了当代书画艺术的特质和审美风尚。86岁的陈家泠是参展艺术家中最为年长的。他所带来的三联屏《喜上眉梢》俨然造型、线条、色彩组合而成的当代设计,气氛、情绪、活力统合一体,他对创新的理解也代表了很多艺术家的心声:艺术离不开时代的潮流、时代的正气。

中国文化强调自强不息,厚德载物。这种理念渗透在中国人的生活方式中,这让我们面对西方文化和多维哲学理念的冲击时,仍然感受着中国文化的厚度、坚韧和博大。民族文化间的差异性赋予了世界和人类文化丰富性意义与多元化价值,而当天然的“民族性”达到“世界化”,自然也就能收获不同年龄、不同族群的人们的喜爱。艺术家亦是在不断“会心”与“真放”的过程中,一边守住中国传统绘画中人文境界与高尚心性,一边在平等、尊重的前提下,不含门户之见,不吝中外之分,沉下心来,以更宏大,更有“远意”的视野来思考中国画的当代发展,用中国画来展现中国当下的形象。

相关链接

展览名称:会心与真放:朵云轩书画院首届当代书画名家邀请特展展览日期:2023年9月28日—10月29日展览地点:上海海派艺术馆(上海市闵行区新镇路1536号)

参观时间:周二至周日9:30——16:30(16:00停止入场),周一闭馆

参展艺术家(以年龄为序):陈家泠、龚继先、郭怡孮、韩天衡、刘小晴、张森、卓鹤君、萧海春、韩硕、王冬龄、童衍方、言恭达、卢甫圣、朱道平、刘一闻、冯远、鲍贤伦、田黎明、张伟民、陈振濂、乐震文、高云、何家英、尉晓榕、江宏伟、周京新、汪家芳、何加林、徐累、陈翔

放大

放大 上一版

上一版