青浦凤溪 全市最大“城中村”改造:阵痛与新生

1 往事承载厚重记忆

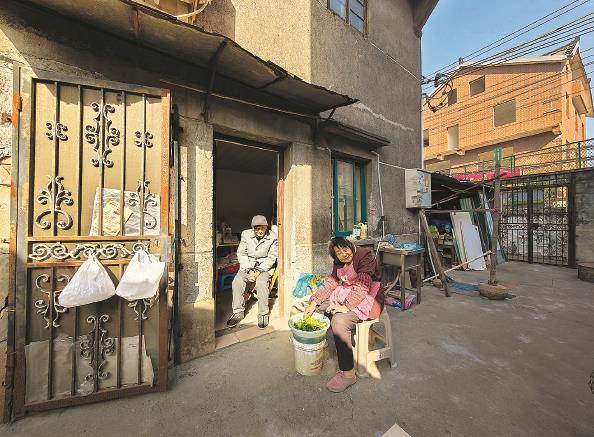

>>>房屋老旧、配套设施不全、周边环境差,这些都将随着凤溪“城中村”改造一去不复返

<<<凤溪沿河的桥头堡饭店,老板光勇(左二)和几位邻居举杯约定,待凤溪改造完成后再相会

凤溪,位于青浦区华新镇南部,在其核心区域,一条名为凤溪塘的小河蜿蜒流淌,凤溪社区因此而得名。

2020年,随着上海新一轮“城中村”改造窗口的打开,在青浦区、华新镇两级党委政府的努力下,中交城市投资控股有限公司被引入,作为项目合作方,促成凤溪“城中村”改造项目实质性启动。这一改造项目总投资额约360.4亿元,改造范围约1273亩,也是现今上海规模最大的“城中村”改造项目。在虹桥国际开放枢纽和长三角一体化发展两大国家战略加持下,凤溪再度跟随时代的节拍,成为令人瞩目的发展热土。

凤溪记忆

1500年前的南北朝时期,梁武帝萧衍笃信佛教,南方各地开始大兴寺院。在当时的吴郡华亭县,一所名为观音堂的寺庙日渐兴盛,逐渐成为江南地区重要的佛教中心之一,有着“建于南朝,盛于五代”的历史评价。因为香火兴旺,每年都要举办盛大的庙会,为周边区域带来大量人气与发展机遇,凤溪镇的雏形——观音塘镇就此成型。

据清光绪《青浦县志》记载:“昔有杜妪供大士像,香火渐盛,故名”。抗日战争时期,凤溪顾氏家族子弟顾复生在此创立了青东抗日队伍,在中共领导下与日寇展开激战,最终迎来胜利,光复家乡。战火中,古刹观音堂毁于一旦,如今的寺院于2009年完成重建,并改名观音寺。

此轮改造规划中,还有被称为“凤溪南京路”的凤中路老街,它曾凝聚了凤溪几乎所有的市井精华。参与修撰镇志的凤溪居民查先惕告诉记者,老街很早以前就非常热闹,每年举行庙会,除了逛街购物吃喝玩乐,还能见到一种凤溪特色木偶戏,当时非常流行,可惜现在已经失传。

退休教师孙永涛是凤溪嵩山村人,在他的记忆中,儿时最美好回忆也多和老街有关。“有米厂、馄饨铺、茶馆店,现在都已经看不到了。”孙永涛表示,他正在和青浦清河湾中学校长朱国君一起设法“复刻”凤溪老街,通过老照片和其他资料,用陶艺的方式还原老街古朴风貌,以及庙会的盛况。“想要制作一幅凤溪的清明上河图,难度很大,但我们会努力实现。”

高光时刻

青浦人的印象中,凤溪有三大特产:箱包、驾校和治疗蛇伤,其中以箱包产业为最。

上世纪八九十年代,凤溪的箱包、运动用品等产业蓬勃发展,成为当时青浦县引入外资、发展外向型经济最早最快的乡镇,各项经济指标均处于县内第一梯队,一度成为上海一等一的经济强镇、富镇,原凤溪镇迎来了高光时刻。原凤溪镇1990年荣获“中国乡镇之星”称号,1995年又荣获第三届“中国乡镇之星”的殊荣。

1984年,上海ACE箱包有限公司在凤溪开业,这也是当地首家中外合资企业。当时的总经理名叫朱国权,今年已经73岁,他告诉记者,在接到任命时,他连箱包厂是干什么的都不知道,但既然接受了,就要对得起家乡百姓的信任。在朱国权的经营下,这家箱包厂成为了响当当的明星企业,员工从几十人发展到上千人,每年向镇里上缴不少利润。箱包成为凤溪的一张名片,朱国权也因此连续六届被评为上海市劳动模范。

随着时代变迁,上海ACE箱包有限公司转制后成为民营企业,并一直延续至今,但箱包产业的黄金发展时期早已过去。今年,朱国权与征收办签约同意腾出厂区土地支持新城开发,这家延续40年的传奇工厂就此落幕。

“就像当年国家一声令下,我就马上赴任办厂一样,如今需要关厂,同样没有二话。”朱国权说,凤溪人大多都是有情怀的,苦心经营了40年的工厂固然难以割舍,但为了让凤溪再度把握住时代机遇,他觉得一切都是值得的。

新旧更替

凤溪的繁荣一直持续到2000年,与华新镇合并后,劳动密集型产业也逐步转型迁移。作为一个撤制镇,凤溪逐步淡出人们的视线,慢慢成为一个镇区面貌陈旧、基础设施老化、人口老龄化严重、发展速度缓慢的“城中村”,20多年来没有太大改变。

凤中路,被称为“凤溪南京路”。行走在这条曾经繁华喧嚣的街道上,能看到大部分商家、企业、居民已经搬走。只有少数几家商铺仍在营业,开着电喇叭吆喝着,店门口挂着“拆迁大甩卖”的招牌,显然这不是“商业技巧”。

从一条小巷转入凤溪塘路,就来到了凤溪镇沿河而建最古老的原点。随着城镇发展,一代代居民将老宅不断扩建改造,各种年代风格的建筑混搭在一起,形成一种独特的小镇街景。施工过程中,当陈年加盖、翻新的痕迹被剥离,一些雕梁画柱、青瓦门楣,甚至是宗祠石碑也被陆续发现,其中不少已得到了保护和保留,日后将成为凤溪新城历史脉络的见证。

在一座桥头上,一家名为桥头堡的小饭店半拉着卷帘,这家海鲜饭店是最受欢迎的本地小馆,主打经济实惠,口味也是凤溪人最喜欢的清淡。记者来到这里时,恰好赶上了一场“最后的午餐”,老板光勇正在请几位邻居吃饭,饭局结束也就意味着老店正式关门歇业。

光勇说,他是“新凤溪人”,二十多年前他从安徽来到这里,在这家老饭店当厨师。从青年干到中年,也从伙计变成老板,他就是“凤溪梦”的亲历者。在这里开了这么多年的店,光勇已经将凤溪视为第二故乡。

“谢谢父老乡亲看得起,支持我家的小店,希望还有机会能给大家服务。”光勇说,老街上的居民基本他都认识,许多人也加了微信,说以后要继续光顾。目前光勇正在寻找合适的店址,他希望待新城建设完毕,崭新的“桥头堡”依旧能够屹立不倒,让归来的凤溪人还能找到老味道,延续舌尖上的记忆。

难说再见

在老街一角,记者偶遇了一位正在自拍的女士。她名叫陈彩萍,是第一批签约的居民,回这里是为了和老宅告别。“我在这里出生并生活了几十年,所以来拍几张照片留个念想。”陈女士告诉记者,她从小在沿河老街上飞奔玩闹,在凤溪塘里摸鱼抓虾,在凤中路上逛街购物,伴随观音寺的钟声迎新祈福。老街的一砖一瓦她都熟悉,每家每户的“八卦故事”她都知道。如今暂别老街,纵使心中千般万般不舍,但也要支持。未来会更加美好,她对此深信不疑。

与陈彩萍一样,凤溪社区居民委员会居民彭秀英也一直盼望着旧改的“阳光”能照在自己身上。首轮签约时,她第一时间签订了搬迁协议。“凤溪老街道路狭窄,房屋年久失修,电线私拉乱接,雨污管道更是常常堵塞。一到下雨天,不仅屋内漏水,屋外行走也是十分艰难。”

一间仅40平方米的老房子,彭秀英居住了近四十年,这里见证了她一双儿女的成长和成家,见证了跟左邻右舍胜似亲情的感情。过往岁月历历在目,彭秀英如数家珍:“1983年从内蒙古回来以后,我带着儿女搬过来,当时小孩读书,家里条件有限。房子住的时间一长,漏得一塌糊涂,重新翻建过两次。”“我和邻居关系都很好,平时会帮别人织毛衣,这么多年织好的毛衣都可以用卡车装了。”“居委会经常找我帮忙,参加村民秀,当楼组长,志愿服务能做一点是一点。我还结对了五位老伙伴,有事没事经常去看看他们。”

搬家那天,彭秀英把打包好的行李堆在货运车上,锁好门转身走出老街。那一刻,她忍不住落泪。“情绪很复杂。我不是留恋这个房子,而是留恋过去四十年的记忆,留恋街坊邻里的感情。心情也很激动,由衷地感谢‘城中村’改造,不然这么破的房子实在住不下去。”

故土难离,又盼它重获新生。凤溪承载了老街居民的回忆与期待,更寄托着他们的希望与未来。羊肠小道、平房蜗居、环境脏乱、污水横流、通行不便、隐患重重……这些曾经的窘迫生活,将随着“城中村”改造一去不复返。

放大

放大 上一版

上一版