沪剧《同舟》朴实感人接地气

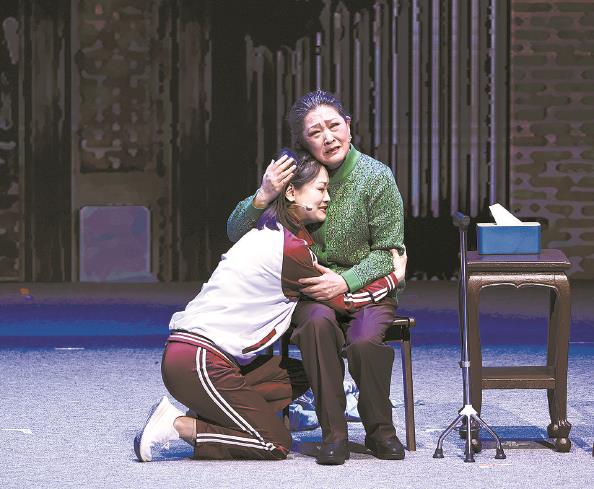

沪剧《同舟》 记者 王凯 摄

上海市长宁区沪剧传承中心(长宁沪剧团)最新推出的原创沪剧《同舟》昨晚在上海虹桥艺术中心首演。作为戏曲舞台首部聚焦“全过程人民民主”主题的文艺作品,《同舟》用两条交叉的剧情线引出一系列感人肺腑的邻里故事,剧中许多段落源自真实生活。

真情实感 取信于民

一把锁锁住相邻小区的通道,一堵墙隔断居民正常的交往。这锁,开还是不开?这墙,拆还是不拆?正在讨论如何修改《反家暴法》,一位高中生来求助——因母亲对外婆采用冷暴力,导致外婆万念俱灰。这算家暴吗?老年人受保护吗?本为民生所想建立爱心食堂,但在选择承包商的过程中,又要面临种种利益诱惑的考验。

《同舟》由上海文化发展基金会、上海市剧本创作中心、上海市长宁区文旅局指导、支持,以一个基层立法联系点的日常工作为切入点,展现了修法立法过程中,基层干部如何听取民意、深入调查并以民主协调的方式解决老百姓难题的故事。作品以小见大,充满生活气息,在多重情节线交织中,展示社区建设和谐社会的新风貌。

要把概念化的理论,用深入浅出的方式来讲述很具挑战。面对邀约,编剧徐正清最初内心是拒绝的:“对于这样一个主题先行的命题创作实在是无从着手。况且之前已经写过《小巷总理》三部曲,类似的情节如何避免重复,心中根本没底。”

长宁沪剧团团长陈甦萍建议他先采风:“也许你能找到灵感。”之后,徐正清和主创、主演相继走访了上海市人大常委会法工委立法一处、虹桥街道党工委、古北市民中心、萍聚工作室等地,深入基层干部工作一线,在看似家长里短的琐事中找到剧本构思视角。

剧本五度修改,终于定稿。正是有了切身感受,《同舟》的词写得朴实接地气,他坦言:“为什么说现实题材尤其是当代题材难写?因为人物和事件都是老百姓身边真实发生或十分熟悉的,唯有以诚相待,真情朴实,才能获得认同、引发共鸣。”

同舟共济“努力”前行

长宁沪剧团的前身是努力沪剧团,多年来,他们始终贯彻“努力”团魂,年年推出原创新作。《同舟》的主创团队集结了上海戏剧界的顶尖人才,实现导演、编剧、作曲(唱腔)、舞美灯光设计以及服装造型设计等主创人员的强强联合。

昨晚,在舞台下含泪鼓掌,为演员真挚表演而感动的观众根本猜不到,这台戏共21个角色,除了有名有姓的角色采用专业演员,很多群演都是“志愿者”。陈甦萍说:“我们是区级剧团,人员配置有限,《同舟》是部大戏,很多龙套角色如果在外面找演员,成本高不说,人家也不愿意来,何况之后还要到基层的社区学校巡演。”

这时,“同舟”的精神就体现出来了。此前,也曾为剧团救场的乐队小伙伴甚至财务和行政人员都纷纷贡献力量。乐队统筹汪绮珊在剧中扮演因建议被市人大采纳获颁证书的“周老师”;拉大提琴的王沁,短短几句台词他反复推敲。虽然都是上海人,但八零后的上海话总归有点“疙里疙瘩”,他们拿着剧本讨教主演,在每个尖团音下画圈标注。

“翻来覆去几句话,看他们在排练间隙站在走道里、侧台边,反反复复练习,说实话,我心里挺感动的。”陈甦萍说:“虽然这样的参演是临时性的,但他们认真的劲头让人动容。其实反过来想,通过这样的方式,让他们参与到戏中来,既让他们更深入感受沪剧魅力,也让我们团更具凝聚力。”

昨晚现场谢幕时,掌声热烈又绵长,对于观众的认可,陈甦萍高兴却不意外:“早在演出前,《同舟》就有过三轮试演,我们打开排练厅,把戏迷观众请进来,让他们看戏然后畅所欲言。”事实上,剧中的很多细微调整,都是根据观众真实感受而来,“听取民意才能赢得民心,唱出最真实的民声。我们《同舟》的创排过程也要借鉴‘全过程人民民主’理念。” 本报记者 朱渊

放大

放大 上一版

上一版