宝刀尚未老,小将更惊喜

印度洋的暖风轻抚雅加达体育馆,2025年世界体操锦标赛在这座千岛之国的首都落下帷幕。中国体操队以3金1银3铜的辉煌战绩,高居奖牌榜与金牌榜首位。

三枚金牌分别由邹敬园(男子双杠)、张清颖(女子平衡木)和洪延明(男子鞍马)摘得;张博恒在男子全能项目中收获一枚银牌;三枚铜牌则分别由张清颖(女子个人全能)、杨凡予微(女子高低杠)和兰星宇(男子吊环)获得。

这是一次实力的展示,更是一场传承的盛宴。赛场上,既有初生牛犊不怕虎的锐气,也有宝刀未老仍锋利的沉稳。中国体操,正以昂扬姿态,在洛杉矶奥运周期伊始,奏响了一曲新老交替、和谐共鸣的华美乐章。

本版撰稿 本报记者 张立

双杠“园”梦不朽传奇

当邹敬园在双杠上完成那套令人叹为观止的动作时,整个体操世界再次为之倾倒。15.300分,难度分6.0,完成分9.300——这是教科书般的完美演绎。

“竞技场上我的对手有很多,但我最大的对手永远都是自己。”这位卫冕的奥运冠军的感悟,道出了他持续统治双杠赛场的秘诀。空中完成的“特卡切夫”接“京格尔”连接,身体折叠成锐角又瞬间展开,精准如折纸艺术的对折。他的表演让对手明白,什么叫做“降维打击”。

这块金牌意义非凡——这是邹敬园继2017年、2018年和2022年后,获得的第四枚世锦赛双杠金牌,使他成为体操世锦赛历史上夺得双杠金牌最多的运动员,创造了前无古人的赛事纪录。

辉煌背后,是常人难以想象的坚持。巴黎奥运会时,邹敬园的肩伤严重到影响训练,本次世锦赛前才刚恢复系统训练。伤病是运动员最大的天敌,但对真正的冠军而言,它更是磨砺意志的试金石。邹敬园用行动证明,伟大不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后都能重新站起,并且站得更高。他的存在,为中国体操队注入了稳定的核心力量。在年轻选手眼中,邹敬园不仅是技术上的标杆,更是精神上的领袖。当新秀们看到这位老将如何克服伤病、突破自我时,他们学到的远比技术更多。

训练场上,邹敬园总是最后一个离开的人。即使是最简单的支撑动作,他也要反复打磨,直到每一个角度都无懈可击。他的教练曾感叹:“敬园对细节的执着,已经到了偏执的程度。”正是这种对完美的执着追求,让他在26岁的“高龄”依然能不断突破技术瓶颈,在双杠项目上树立起令人生畏的“邹敬园标准”。

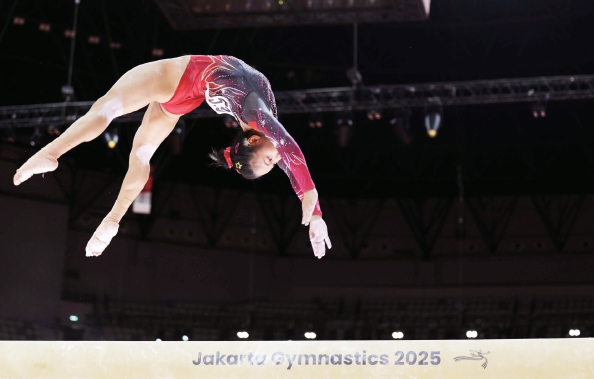

平衡木上绽放“清”春之花

聚光灯下,18岁的张清颖最后一个走上平衡木赛场。资格赛排名第一的她,肩负着为中国队夺取第二金的重任,毅然将成套动作难度提升至全场最高的6.9分。当她在木上翩翩起舞,每一个跳跃都如蜻蜓点水,每一个转体都似行云流水。腾空、翻转、落地,8.266的完成分见证了张清颖无与伦比的质量,15.166的总分让她以断层优势夺魁。

这枚金牌的甜蜜,只有经历过失败的人才能深切体会。两年前的安特卫普世锦赛,初出茅庐的张清颖在团体赛平衡木项目上出现重大失误,险些掉下器械。那个瞬间,中国女队与领奖台失之交臂,也在这位少女心中刻下难以磨灭的印记。“我总是很容易想起那时的失误。但是这一次,我终于克服了它。”从安特卫普的遗憾到雅加达的辉煌,张清颖完成了从青涩到成熟的蜕变。不仅在平衡木单项摘金,她还在女子全能项目上夺得铜牌,成为继2019年唐茜靖之后,再次登上世界大赛个人全能领奖台的中国女子体操选手。

张清颖的突破绝非偶然。她的成长轨迹,恰如中国女子体操在新周期发展的缩影——既有技术难度的不断提升,也有比赛心态的日益成熟。当她站在领奖台上,眼含热泪凝视国旗升起时,我们看到的不仅是一位新科世界冠军的加冕,更是中国女子体操未来的希望。在这位年轻选手身上,我们看到了中国体操新生代的技术特点:难度储备充足,动作规格严苛,心理素质过硬。平日里,张清颖在训练馆中无数次重复着相同的动作,从旭日初升到月明星稀,平衡木上的每一处磨痕都见证了她的汗水与坚持。教练徐惊雷常说:“清颖这孩子,最大的优点就是肯跟自己较劲。”正是这种不服输的劲头,让她在短短两年内实现了从失误频频到稳定发挥的跨越。

鞍马王子“洪”空出“世”

19岁,首次世锦赛,资格赛第二,洪延明站在鞍马决赛场边压力如山,但他的眼中闪烁着坚定。“初生牛犊不怕虎,放开做就行。”这位小将赛后的感言,透露着青春的无畏与纯粹。他凭借出色的完成质量获得14.600分。随后,戏剧性的一幕上演:资格赛第一的哈萨克斯坦名将库尔班诺夫意外掉械,最后一个登场的亚美尼亚选手哈恰特良与洪延明同分。根据平分规则,冠军属于完成质量更高的中国小将。

这块金牌,是中国队本届世锦赛的首金,也是洪延明送给中国体操最好的见面礼。中国体操队已经多年在鞍马项目上没有冠军入账,洪延明的出现,在一定程度上填补了队伍的项目空白。“拿到这枚金牌对我来说只是开始,我想在洛杉矶奥运会为中国队出力。”洪延明的话语中,既有对当下的珍惜,更有对未来的憧憬。这位来自山东的小将,在训练中就以创新性强、动作飘逸著称。他的鞍马全套动作融合了传统“托马斯全旋”与现代倒立技术的精华,在保持高难度的同时,兼具艺术美感。教练组在培养洪延明时,特别注重保留他独特的个人风格,让他在规范的基础上充分发挥创造性。这种因材施教的培养模式,无疑为中国体操的后备人才培养提供了新思路。

换句话说,洪延明的成功绝非侥幸,训练中,他曾出现罕见的大回环脱手,但立即调整呼吸重新上杠。这种临场应变能力,源于平日千百次的锤炼与自我超越。洪延明的突破也彰显了中国体操在新周期人才培养的成果。在他身上,我们看到了技术扎实性与心理稳定性的完美结合。当新生代运动员能够在大赛中放开手脚、敢于发挥,中国体操的未来便有了最坚实的保障。

放大

放大 上一版

上一版