做灿烂星空下的吟诵者

——对话“诗人”汪涌豪

◆沈琦华

汪涌豪,复旦大学中文系教授、博士生导师、长江学者、国务院政府特殊津贴专家。

古典文学出身的他,自2016年开始创作诗歌。每天,他都在朋友圈发布一首自己的诗歌,配以旅行的照片,日日如此。

面对后疫情生活,如何用诗歌来抚慰心灵,对抗生活的压力?对话汪涌豪,听他讲述诗歌的“功用”。

1

但凡心灵激荡的时候,总会先想到诗歌

●每当遇到重大灾难的时候,诗歌往往是人抒发内心情感的最佳途径。

答:其实可以说,一个人但凡心灵激荡的时候,总会先想到诗。你可以在911现场的断壁残垣上,看到很多人贴的诗。同样,当人遇到幸福,也会想到诗。我们年轻的时候,会给自己心仪的女孩送礼物,其中最高贵的就是情诗。甚至当初克林顿送给莱温斯基的,就是惠特曼的诗集《草叶集》。

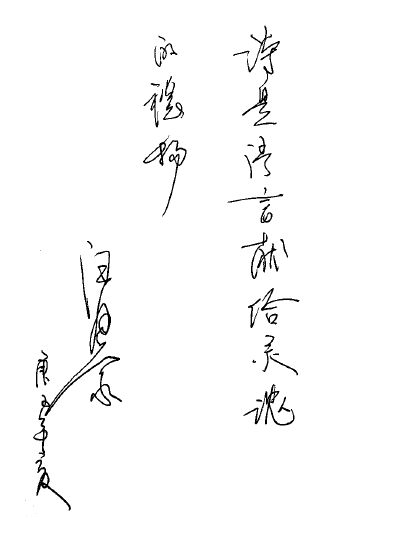

碰到痛苦,碰到幸福,人们会用诗来表达。为什么?因为德国哲学家阿多诺说,“诗是语言献给灵魂的礼物”。换成大白话就是,诗是人性的精髓,是人情感当中最精细的部分,更是人最深情的感情表白方式。诗歌触及的是人心灵中最柔软的部分,它始终给人一种抚慰,也愿意给人抚慰。因此,诗在任何时代都被人需要,被人珍视。

●所以现在有很多人开始关心诗歌,慢慢学习写诗。

答:这和当下的生活有关。随着全球化背景下经济的发展和物质的张扬,人类精神生活的领地不能不说有越来越收窄的趋势,乃至出现了道德的迷失和存在的迷失。人人只关注当下,不认真思考未来。更深层的还有形而上的迷失,那种意义沉沦,目标丧失,深度感缺乏,人变得越来越平面化,一方面每个人都觉得自己是独一无二的,但从另一方面看,其实你处置自己的方式和别人都是一样的,哪里有什么独一无二。很多人仅仅从物质的角度去理解现代化,现代化作为世俗化过程的特性由此被无限度放大了,以至挤压到了人的精神。

当代“新儒家”代表人物唐君毅有一个概括我看不错,他说现代人普遍处在“上不在天,下不在地,外不在人,内不在己”的困局中。上不在天,是指物质膨胀下,精神信仰层面出现了危机。下不在地是指科技高度发达,工具理性横行,诗意栖居变得越来越难,被异化的感觉越来越强烈。比如手机是个好东西,但它客观上已经成为许多人的负累,挤压着人们的时间,让人不能随性地生活。外不在人,是指原有的伦理与人际关系全被打破,代之而起的是基于法律基础之上的权利和义务。内不在己最严重,是就每个人都失去了把控自己的能力而言的,人人听命于外在环境,幸福感下降,精神焦虑增加,心态失衡频发,个人成就意识严重缺乏。很多人说,就是为了停在原地,都必须拼命地往前跑。

由此,激发当下的我们,需要特别追究精神存在的意义。德国诗人荷尔德林在《面包与美酒》中有一个大哉问:“在贫瘠的时代,诗人何为?”对此,海德格尔在《林中路》中做了一番阐释,他指出时代之所以贫瘠,是因为人们缺乏对痛苦、死亡和真爱本质没有遮蔽的认知,这种情形由来已久,它本质上是与文明的神性之光过早地日薄西山有关的。然而,当物质压迫人的精神,诗是可以用以拯救的。在贫瘠的时代,诗人应该有所作为,也可以有所作为。故这样的警示性发问,即使对当下仍不无裨益。

2

诗歌让你看清自我,看清无形的内心世界

●为什么诗歌可以对人的精神有拯救呢?

答:因为诗能让你看到一般人看不到的世界。如《荷马史诗》吟咏“黎明垂着玫瑰般的手指”,不是经由诗人奇妙的发现与创造,你哪里能看到这些?这样的句子一下就把你吸引了,你会觉得很新鲜,阅读会暂时停顿下来,这样你和你的阅读对象之间就有了“阻距”,产生了紧张,这种“阻距”造成的审美陌生感,会让你思考。而经由思考,你的某种记忆会被唤醒,你的内心因此获得深刻的感动。诗就是这样,可以让人看到平时看不到的东西。它有时会让你觉得有点太过刻意,甚至不太合乎常理,那其实是因为你平时看到的东西都很单薄,你从来觉得好看因此乐见的东西都很浅薄。更重要的是,诗歌可以让你看清无形的内心世界,看清自我。所以从很大程度上说,诗永远与人“内心的风景”相关联,有强烈的“内指性”。它百分之百地忠实于内心并直指人的内心,唯其如此,不仅可以比小说的情感更强烈,也可以比它更睿智更深刻。许多人甚至以为,正是诗的“内指性”,使它获得了比其他任何文体都悠长的生命。

因此,闲着的时候我经常会翻诗集,读诗可以不让思想生锈,不让感觉迟钝,并可以抵抗诗人华莱士·史蒂文森所说的外部世界的暴力,乃至“内心的暴力”。海子当年住在北京郊区昌平的出租屋,精神苦闷,想喝酒,又没有钱,于是跑到住处旁的一家小酒馆,对老板说:我给你朗诵一首诗,你能给我啤酒吗?老板像是见了怪物一样支开了他,他当然不理解这个年轻人,但怕他影响自己的生意,还是给了他一箱啤酒。想必此刻的海子倍受各种压力的摧残,内心正经历着一场巨大的风暴。有时诗能将这种风暴平息;有时,那些最深情的人,也因此会被诗带走,或者说,他们也带走了诗。

●诗歌对现代社会的意义如何理解?

答:大诗人雪莱曾说过,“诗人是这个世界未被确认的立法者。”很多人把这句话简化了,说成“诗人是立法者”。其实,雪莱的断语恰恰说明诗人所具有的立法者身份很难被社会承认。后来,到了美国客观派诗人乔治·奥朋那里,他给下了一个新的判断:“诗人是未被确认的世界的立法者。”在他的视野里面,诗人是立法者已无可争议,只是他所面对的世界改变了,有了太多难以确认的未知。这些纷乱迭出的无穷的新东西,荒诞的东西,都需要诗人去判定,去指正。

所以说,通过诗歌介入现实生活,通过诗歌介入人生,这就是诗歌至于当下的存在意义与价值。

●一个人要走回内心很难。

答:一个人走向内心世界的路,远比走向外部世界的更悠长更艰难,但诗歌可以帮助人找到自己,因为诗歌有“内指性”。人们不是都承认,比天空更辽阔的是人的心灵吗?什么东西可以装得下无穷的时间和无穷的空间,不就是人的心灵吗!自己读诗的时候,每当觉得有句诗说出了我内心深彻的感受,所谓先获我心,常常废卷长叹,会高兴得笑出声来。当然,有时也能悲从中来。

诗人布罗茨基说,“诗是抗拒现实的一种方式”。阿诺德说,“诗是对人生的一种批判”。诗歌不只有温柔的一面,它能追问,也是人抵抗现实负面的一种重要方式。

3

诗歌给我极幸福的体验

●你对自己的诗集《云谁之思》的出版期待了很久。

答:确实,自己从未如此急切地期待一本书的诞生。这是我第一部诗集,拿到后摩挲了很久,的确,它的出版带给我极幸福的体验。

这140首新诗都是我在欧洲旅行时写的。10年前,我开始有计划地到欧洲旅行。之所以称旅行而非旅游,是因为它是逐个国家、逐个城市全方位的深度行走,甚至有时是反复行走,且目的不在美食购物,甚至不在美景本身。关注的重点始终在当地的社会历史、思想文化与艺术审美,吟咏的对象,因此也多半是与荒原、遗址、墓地、宫殿、古堡和故居相关的人与事。当然,各种纪念馆、博物馆、美术馆是题中本有之义。

让我感受特别深的,是在巴黎大太阳下排了整整三小时队,参观一个地下墓地,大为震撼,整个人似乎得到了洗涤。当重新回到太阳下,一种不可遏制的冲动让我当即拿出随身携带的诗本,坐在草地上,几乎忘了周遭的一切。急着想逛街的太太和儿子只能在一旁等了我一个多小时。我想说,这种似得诗神召唤的感觉,太美好!

●你为什么写诗?

答:还要重提布罗茨基“诗是抗拒现实的一种方式”这句话。其实,同样的话很多诗人都说过。譬如爱尔兰诗人谢默斯·希尼就说:“诗的功效为零,但另一种意义上它又是无限的”,美国著名的文学批评家哈罗德·布鲁姆在他的《诗人与诗歌》中写道,“诗歌是无法应对社会顽疾的,但却可以疗救自我。”诗能抚慰我的心灵,远胜过巴黎、纽约街头的五光十色。

前面我说到史蒂文斯,他是美国二十世纪最伟大的诗人,早年在一家保险公司任高级职员。他的诗都是在50岁以后发表的,被称为自古希腊索福克勒斯以后最大器晚成的诗人。他视写诗为纯粹的私人兴趣,又生活在远离纽约的康州小镇,从未与文坛有任何往来。他最后总结自己70多年的人生,结论就是,诗是“从内部出现的暴力,用来保护我们免于外来的暴力”。他称诗是“对抗现实压力的想象力”,可以帮助人过“自己的生活”。当然,这个结论要与不写诗的人说,他不会有很清晰的感受。要怎么说呢,其实诗的面目一点都不艰深,孩子都能写。微信上经常可以看到有些小孩子,他们写的诗很灵动,很有想象力。所以什么时候你有了诗的冲动,只需坐下来,拿张纸就行。

还有就是,诗可以让你去关注远方。如今,诗与远方常常被人并置在一起,可能是因为人们对当下的生活实在太厌倦了。但我理解的远方是什么呢?是无穷的空间和无穷的时间,是人类所有的文明创造赋予后人的那种广大的定位。康德曾说,“位我上者,灿烂星空”。诗歌可以让我摒弃眼皮底下的鸡零狗碎,去关注人类整体性的精神出路,这个出路,就是我的远方。

放大

放大 上一版

上一版