动物配角

◆于是

蟹,出现在三对年轻恋人的故事里。

刺猬,刺穿了母女间相知却牴牾的终生之爱。

黑熊,用三只破旧手机勘破了山下的网红世界。

乌鸦,用煞有介事的动物第一人称讲述了爱情……然而,爱情甚至魔法都无法阻止青春从象牙塔消散到巨型城市的郊区,在经济现实的重压下精神迅速贫瘠,遑论去爱。

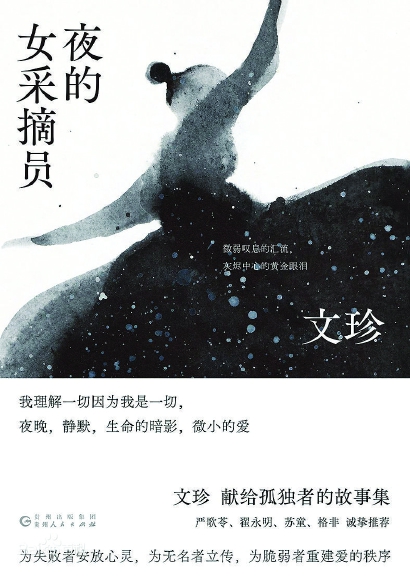

说到这里,你很可能以为我在转述寓言或童话,但真的不是。我说的是华语文学传媒大奖最具潜力新人奖、老舍文学奖获得者文珍的新作《夜的女采摘员》。这是一本将现实人文关怀融于奇思妙想的小说集。恰如夏目漱石的经典珠玉在前,《我是猫》就曾用家猫的老辣口吻描述了文人的所思所想,令动物比人物更能自如挥洒睿智洞见。文珍笔下的动物有的能言善辩,有的默默无语,守着人类世界中动物——甚或仅仅是宠物或食材的本分,它们既是意犹未尽的意象,也是作家纯粹的精神向外投射时的视线落点。

在这些动物做配角的故事里,我们看到的是再熟悉不过的城市生活,读到的是再普遍不过的年轻人的爱与哀愁,还能看到食物链的大型隐喻。在我最喜欢的《抵达螃蟹的三种途径之寄居蟹》里,文珍刻画了一个在南部大城市里打工的女孩林雅,十九岁逃出重男轻女的家乡,带着憧憬刚上路就结识了二十出头的军军。成为一对情侣的他们每天都去人才市场找工作,各式各样的工厂开出大同小异的条件,就算是人才,也要在流水线上谋一条生路。天真的姑娘见识到了群居宿舍、死在网吧里的年轻工人、身份证的多种用法、跳楼的欠债人……最终认清了军军的真相:像寄居蟹般赖在母亲或女友身边的孱弱男孩。富饶的城市生活对年轻人产生巨大的诱惑,同时也烙下巨大的自卑,蹲在起跑线上就已像软脚蟹了,逃避责任,逃避劳动,城市提供了无数可能性,而他选择了无能为力。《抵达螃蟹的三种途径》共有三个故事,人物的社会经济层次逐篇递减,世故者不可恨,天真者不幸福,但无论是哪个层面的人,恋爱都像是被无形的力量操控并扼杀了。

又如《乌鸦》中被乌鸦深爱着的女大学生林小乐,毕业后和男友留在北方的大城市,找到了工作,但不得不拮据度日,被迫租到远郊的房,天还没亮就要去排队挤公交车,通勤之路苦不堪言,这廉价租屋没有供暖,最终摊上大规模拆迁。日日夜夜都成折磨,彼此之间失去温度,相依为命的男友也决定一去不回,选择听家里的安排和富家女相亲,很快就入住城中高档公寓,留下一个执拗又挚情的林小乐,独守废墟中的一间寒舍,看不清未来。

这不是文珍第一次关注这个人群,之前发表在《十月》的《张南山》是写快递员的;2011年荣获老舍文学奖的中篇小说《安翔路情事》写了卖麻辣烫的姑娘与卖灌饼的男孩的艰难的爱情,他们无法挣脱城市生活唤起的渴望,但又难以一同融入城市,最终只能隔着一条街遥遥相望。爱情是文艺创作永恒的主题,身为八零后作家,文珍显然检视并采摘了当下城市生活中年轻人爱情故事的多样性,城里务工人员想和女朋友看一场电影都感觉奢侈,平日只吃炒米粉,白领约会吃大闸蟹可以借吃蟹的名义去旅游,和衣食住行相对应的还有对爱情的态度:生理要宣泄,精神要碰撞,事业上升空间或许也同和什么人保持情爱关系相关。

这本小说集里还收录了一些灵感飞扬的小故事,足可见得文珍自己的精神世界,在她不断拓展的散文、诗歌和短篇小说里,我们总能清晰地看到这位年轻作家的古典文学品位。远雅的古意与迫近的现实在文珍笔下并不会违和,恰如帕慕克所谓之小说家的天真与感伤在这些故事里如水溶于水。

这是对城市生活的近距离审视,但打动读者的根本原因在于:文珍对现实的批判性凝视竟无损童真般纯洁的精神内核。她保持清醒的人文立场,谢绝高姿态的同情或低智商的煽情,让城市里的困难还原成文字里的细节,她在短篇小说有所限制的格局里保持高度的关怀力、洞察力,尽量拓展人物背后的深度社会背景,却又明智地对导致悲剧的力量避而不谈,她只想用这些有动物的故事讲述一个很容易被忽视的问题:在弱小被视为原罪、孤独被视为可耻的年代,那些微小的个体如何讲述爱、痛与不舍?

放大

放大 上一版

上一版