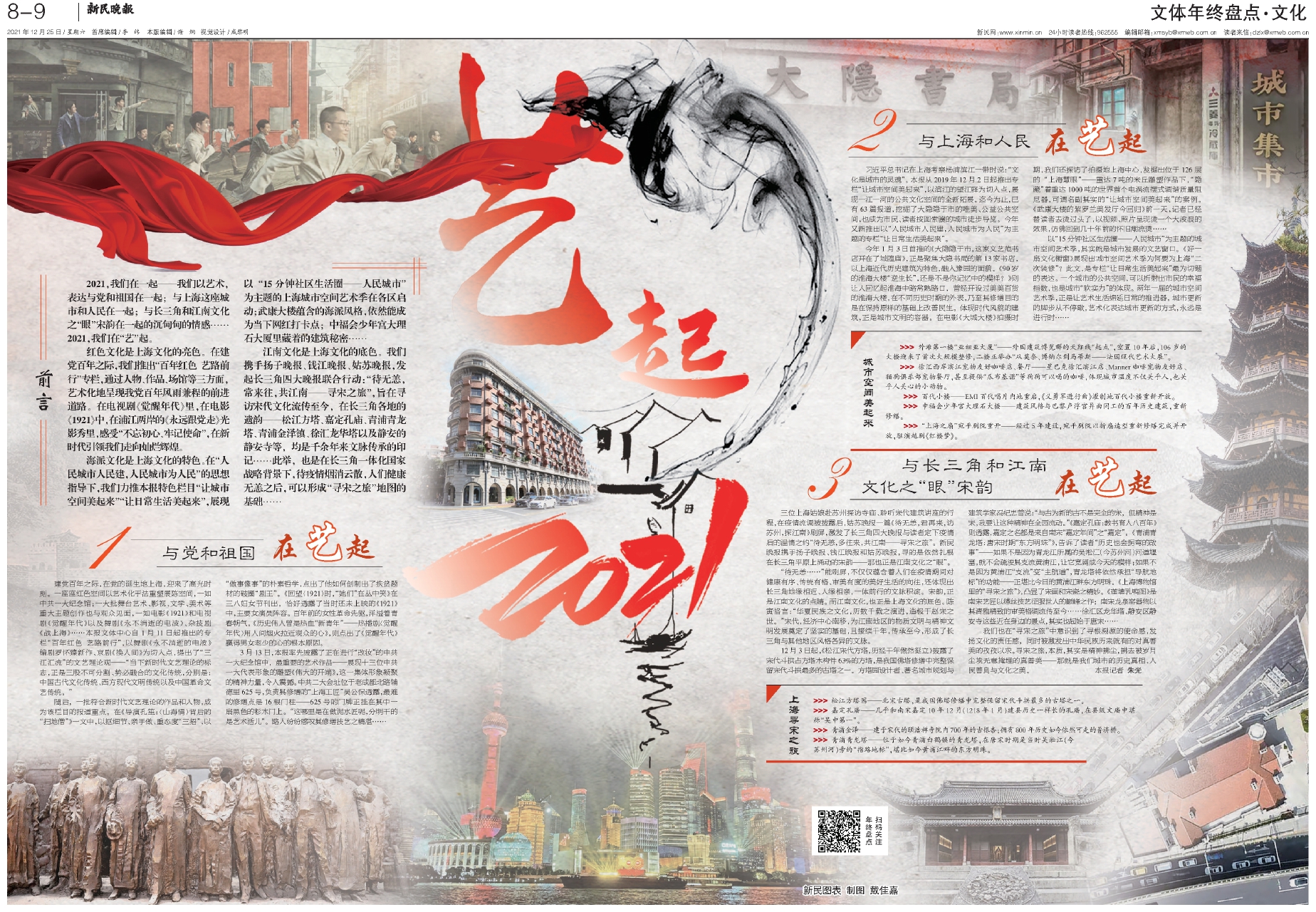

艺起2021

新民图表 制图 戴佳嘉

扫码关注年终盘点

前言

2021,我们在一起——我们以艺术,表达与党和祖国在一起;与上海这座城市和人民在一起;与长三角和江南文化之“眼”宋韵在一起的沉甸甸的情感……2021,我们在“艺”起。

红色文化是上海文化的亮色。在建党百年之际,我们推出“百年红色 艺路前行”专栏,通过人物、作品、场馆等三方面,艺术化地呈现我党百年风雨兼程的前进道路。在电视剧《觉醒年代》里,在电影《1921》中,在浦江两岸的《永远跟党走》光影秀里,感受“不忘初心、牢记使命”,在新时代引领我们走向灿烂辉煌。

海派文化是上海文化的特色。在“人民城市人民建,人民城市为人民”的思想指导下,我们力推本报特色栏目“让城市空间美起来”“让日常生活美起来”,展现以“15分钟社区生活圈——人民城市”为主题的上海城市空间艺术季在各区启动;武康大楼蕴含的海派风格,依然能成为当下网红打卡点;中福会少年宫大理石大厦里藏着的建筑秘密……

江南文化是上海文化的底色。我们携手扬子晚报、钱江晚报、姑苏晚报,发起长三角四大晚报联合行动:“待无恙,常来往,共江南——寻宋之旅”,旨在寻访宋代文化流传至今,在长三角各地的遗韵——松江方塔、嘉定孔庙、青浦青龙塔、青浦金泽镇、徐汇龙华塔以及静安的静安寺等,均是千余年来文脉传承的印记……此举,也是在长三角一体化国家战略背景下,待疫情烟消云散,人们健康无恙之后,可以形成“寻宋之旅”地图的基础……

1

与党和祖国在艺起

建党百年之际,在党的诞生地上海,迎来了高光时刻。一座座红色空间以艺术化手法重塑展陈空间,一如中共一大纪念馆;一大批舞台艺术、影视、文学、美术等重大主题创作也与观众见面,一如电影《1921》和电视剧《觉醒年代》以及舞剧《永不消逝的电波》、杂技剧《战上海》……本报文体中心自1月11日起推出的专栏“百年红色 艺路前行”,以舞剧《永不消逝的电波》编剧罗怀臻新作、京剧《换人间》为切入点,提出了“三江汇流”的文艺理论观——“当下新时代文艺理论的标志,正是三股不可分割、势必融合的文化传统,分别是:中国古代文化传统、西方现代文明传统以及中国革命文艺传统。”

随后,一批符合新时代文艺理论的作品和人物,成为该栏目的报道重点。在《导演孔笙:〈山海情〉背后的“扫地僧”》一文中,以抠细节、亲手做、重态度“三招”,以“做事像事”的朴素哲学,点出了他如何创制出了扶贫题材的破圈“剧王”。《回望〈1921〉时,“她们”在丛中笑》在三八妇女节刊出,恰好透露了当时还未上映的《1921》中,主要女演员阵容。百年前的女性革命先驱,洋溢着青春朝气。《历史伟人曾是热血“新青年”——热播剧〈觉醒年代〉用人间烟火拉近观众的心》,则点出了《觉醒年代》赢得男女老少的心的根本原因。

3月13日,本报率先披露了正在进行“改妆”的中共一大纪念馆中,最重要的艺术作品——展现十三位中共一大代表形象的雕塑《伟大的开端》,这一集体形象凝聚的精神力量,令人震撼。中共二大会址位于老成都北路辅德里625号,负责其修缮的“上海工匠”吴公保透露,最难的修缮点是16根门柱——625号的门牌正挂在其中一扇黑色的杉木门上。“这哪里是在做泥水匠呢,分明干的是艺术活儿”。路人纷纷感叹其修缮技艺之精湛……

2

与上海和人民在艺起

习近平总书记在上海考察杨浦滨江一带时说:“文化是城市的灵魂”。本报从2019年12月2日起推出专栏“让城市空间美起来”,以滨江的望江驿为切入点,展现一江一河的公共文化空间的全新拓展。迄今为止,已有63篇报道,挖掘了大隐隐于市的唯美、公益公共空间,也成为市民、读者按图索骥的城市徒步导览。今年又新推出以“人民城市人民建,人民城市为人民”为主题的专栏“让日常生活美起来”。

今年1月3日首推的《大隐隐于市,这家文艺范书店开在了城隍庙》,正是聚焦大隐书局的第13家书店,以上海近代历史建筑为特色,融入豫园的面貌。《90岁的淮海大楼“逆生长”,还是不是你记忆中的模样?》则让人回忆起淮海中路常熟路口,曾经开设过美美百货的淮海大楼,在不同历史时期的外表,乃至其修缮目的是在保持原样的基础上改善民生。体现时代风貌的建筑,正是城市文明的容器。在电影《大城大楼》拍摄时期,我们还探访了拍摄地上海中心,发掘出位于126层的“上海慧眼”——重达7吨的米丘雕塑作品下,“隐藏”着重达1000吨的世界首个电涡流摆式调谐质量阻尼器,可谓名副其实的“让城市空间美起来”的案例。《武康大楼的紫罗兰美发厅今回归》前一天,记者已经替读者去烫过头了,以视频、照片呈现烫一个大波浪的效果,仿佛回到几十年前的怀旧潮流烫……

以“15分钟社区生活圈——人民城市”为主题的城市空间艺术季,其实就是城市发展的文艺窗口。《好一扇文化橱窗》展现出城市空间艺术季为何要为上海“二次装修”?此文,是专栏“让日常生活美起来”最为切题的表达。一个城市的公共空间,可以折射出市民的幸福指数,也是城市“软实力”的体现。两年一届的城市空间艺术季,正是让艺术生活绵延日常的推进器。城市更新的脚步从不停歇,艺术化表达城市更新的方式,永远是进行时……

城市空间美起来

>>>外滩第一楼“亚细亚大厦”——外国建筑博览群的天际线“起点”,空置10年后,106岁的大楼迎来了首次大规模整修,二楼正举办“从莫奈、博纳尔到马蒂斯——法国现代艺术大展”。

>>>徐汇西岸滨江宠物友好咖啡店、餐厅——星巴克徐汇滨江店、Manner咖啡宠物友好店、猫狗俱乐部宠物餐厅,甚至提供“爪布基诺”等狗狗可以喝的咖啡,体现城市温度不仅关乎人,也关乎人关心的小动物。

>>>百代小楼——EMI百代唱片内地重启,《义勇军进行曲》灌制地百代小楼重新开放。

>>>中福会少年宫大理石大楼——建筑风格与巴黎卢浮宫异曲同工的百年历史建筑,重新修缮。

>>>“上海之扇”宛平剧院重开——经过5年建设,宛平剧院以折扇造型重新修缮完成并开放,驻演越剧《红楼梦》。

3

与长三角和江南文化之“眼”宋韵在艺起

三位上海姑娘赴苏州探访寺庙、聆听宋代建筑讲座的行程,在疫情流调被披露后,姑苏晚报一篇《待无恙,君再来,访苏州,探江南》刷屏,激发了长三角四大晚报与读者定下疫情后的温情之约“待无恙,多往来,共江南——寻宋之旅”。新民晚报携手扬子晚报、钱江晚报和姑苏晚报,寻的是依然扎根在长三角平原上涌动的宋韵——那也正是江南文化之“眼”。

“待无恙……”能刷屏,不仅仅蕴含着人们在疫情期间对健康有序、传统有格、审美有度的美好生活的向往,还体现出长三角地缘相近、人缘相亲,一体前行的文脉积淀。宋韵,正是江南文化的点睛。而江南文化,也正是上海文化的底色。陈寅恪言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”宋代,经济中心南移,为江南地区的物质文明与精神文明发展奠定了坚实的基础,且接续千年,传承至今,形成了长三角与其他地区风格各异的文脉。

12月3日起,《松江宋代方塔,历经千年傲然挺立》披露了宋代斗拱占方塔木构件63%的方塔,是我国佛塔修缮中完整保留宋代斗拱最多的古塔之一。方塔园设计者、著名城市规划与建筑学家冯纪忠曾说:“与古为新的古不是完全的宋,但精神是宋,我要让这种精神在全园流动。”《嘉定孔庙:教书育人八百年》则透露,嘉定之名都是来自南宋“嘉定年间”之“嘉定”。《青浦青龙塔:唐宋时期“东方明珠”》,告诉了读者“历史也会拐弯的故事”——如果不是因为青龙江所属的吴淞江(今苏州河)河道堰塞,就不会疏浚其支流黄浦江,让它宽阔成今天的模样;如果不是因为黄浦江“支流”变“主航道”,青龙塔将依然承担“导航地标”的功能——正堪比今日的黄浦江畔东方明珠。《上海博物馆里的“寻宋之旅”》,凸显了宋画和宋瓷之精妙。《莲塘乳鸭图》是南宋艺匠以缂丝技艺征服世人的巅峰之作;南宋龙泉窑器物以其清雅精致的审美格调流传至今……徐汇区龙华塔、静安区静安寺这些近在身边的景点,其实也起始于唐宋……

我们也在“寻宋之旅”中意识到了寻根溯源的使命感,发扬文化的责任感,同时被激发出中华民族历来就有的对真善美的孜孜以求。寻宋之旅,本质,其实是精神拂尘,拂去被岁月尘埃无意掩埋的真善美——那就是我们城市的历史真相、人民善良与文化之美。 本报记者 朱光

上海寻宋之旅

>>>松江方塔园——北宋古塔,是我国佛塔修缮中完整保留宋代斗拱最多的古塔之一。

>>> 嘉定孔庙——几乎和南宋嘉定10年12月(1218年1月)建县历史一样长的孔庙,在县级文庙中堪称“吴中第一”。

>>> 青浦金泽——建于宋代的颐浩禅寺院内700年的古银杏;拥有800年历史如今依然可走的普济桥。

>>> 青浦青龙塔——位于如今青浦白鹤镇的青龙塔,在唐宋时期是当时吴淞江(今苏州河)旁的“指路地标”,堪比如今黄浦江畔的东方明珠。

放大

放大 上一版

上一版