那边床头一按 这边警报响起

本报记者探访上海首个24小时老年人应急服务中心

应急服务中心护士定期上门为老人检查身体 本报记者 孙中钦 摄

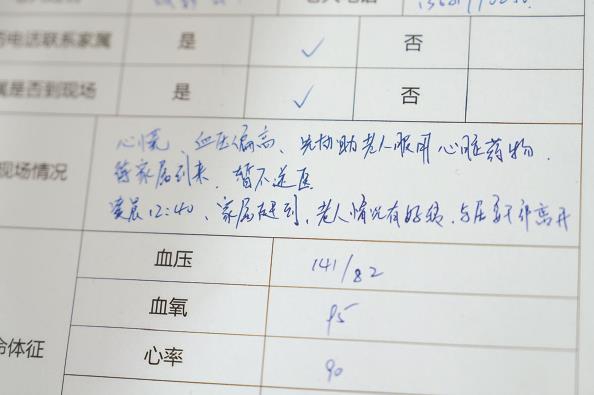

一旦有老人出现应急状况,工作人员会详细记录

去年7月,上海全面完成成片二级旧里以下房屋改造,居民们迁入新居,开启了崭新生活。然而,一个新问题随之出现:许多高龄老人舍不得离开生活了一辈子的老城厢,而他们的子女又搬到了郊区,如何保障这些老人的生活安全?在这一矛盾突出的黄浦区老西门街道,今年春节前夕,上海首个24小时老年人应急服务中心启用,依托科技与应对团队,守护辖区内1000多位老人的平安。

仪器监护 随时呼叫

昨天下午3时,在蓬莱路288号2楼老西门街道应急服务中心内,监控系统突然发出警报,家住黄家阙路的93岁钱奶奶按下了床头应急铃的呼叫按钮,通过语音通话表示自己有些不舒服。随即,值班人员通过安装在钱奶奶床上的睡眠监测仪查看其身体状况,在确认没有大碍后,派遣两位工作人员前往钱奶奶家中查看。

15分钟内,护士小杨和工作人员陈师傅就来到钱奶奶家,为老人测量了血压、血糖等,确定血压有些高但不用入院治疗,然后向后方和社区医院汇报情况调整用药。

钱奶奶告诉记者,因为旧区改造,小辈都搬走了,她因为舍不得离开,于是一个人居住在此。为了确保她的安全,家中安装了一系列监护设备,而街道应急服务中心的这套装备尤其有用。“我儿子可以通过手机看到我的睡眠情况,晚上翻身几次、起夜几次,包括心跳呼吸都能看到,万一出了什么状况,马上有人上门介入。”钱奶奶表示,这些新装备相当于上了“保险”,让她和家人安心多了。

小辈搬离 鞭长莫及

记者从老西门街道获悉,钱奶奶家这种情况很普遍。老西门街道内,60岁以上老人占总户籍人口的45.7%,80岁以上老人有4276位,独居老人有近千位。“我们在去年经历了史上最大成片二级旧里以下房屋旧改,年轻居民搬离了老城厢,但不少老人却因生活习惯而选择继续租住于此,高龄独居老人的安全问题不容忽视。”据了解,这些老人的子女很多搬至远郊,赶来此地至少要花一个小时,遇到紧急情况显然“鞭长莫及”。

还有一个情况是,街道应对疫情时发现,许多老人遇到状况寻求帮助,虽未达到必须立刻入院治疗的程度,但也需要有人上门确认情况,此时居委会的力量就显得捉襟见肘。

分级服务 动态调整

在整合多方资源后,街道联合家床服务中心联合组建了“老年人应急服务团队”,老西门街道应急服务中心于今年春节前夕正式启动。应急服务中心工作人员告诉记者,街道梳理了1000多位需要服务的老人名单,多为高龄独居、重病残疾、孤老等。“中心目前有8位工作人员,我们的职责就是守护好这些老人的安全。”

据悉,老西门街道采取分级服务措施,大部分老人可以拨打居委会求助电话,由居委会初步判断紧急程度,继而选择直接呼叫120,或者选择通知应急服务中心派遣两位有护理经验的工作人员作为补充力量在15分钟内上门查看。而对于特别需要关注的老人(有100多个名额),由街道出资为他们安装应急铃与睡眠监测仪,可以自动报警或按键求助。免费安装名额会根据老人的身体状况动态调整,若是老人觉得好用想长期安装,也可以通过街道以优惠的价格向第三方购买。

老西门街道相关负责人表示,上海正在全面推进“家床”服务,将养老机构的服务延伸到老人家中,以居家养老模式缓解中心城区机构养老的资源紧缺。而确保安全是居家养老服务推广的基础。24小时老年人应急服务,就是在此前服务基础上的再度升级。未来,街道将进一步优化提升养老服务,保障居家特殊困难长者的基本养老服务需求,切实提高他们的幸福感、安全感,让越来越多的老年人可以居家享受惬意、幸福的晚年生活。本报记者 李一能

放大

放大 上一版

上一版