百年传播 如数家珍

主题馆百 本版图片 记者 王凯 摄

龟兹石窟特色菱格画

数字技术还原石窟

石板印刷机

首届网络游戏视觉艺术展

坐落于杨浦区周家嘴路3678号的中国近现代新闻出版博物馆今天建成开馆,明天正式对公众免费开放。钢筋玻璃幕墙的现代建筑中,用高科技手段收藏呈现保存了百余年的新闻出版历史。

中国近现代新闻出版博物馆建筑面积1万平方米,展示面积5640平方米,分为一个主题馆和五个分馆,涵盖新闻出版通史、印刷技术、儿童出版、艺术设计、数字出版、音像出版等内容。

1

印刷“时空胶囊”

“一·二八”事变中,当时商务印书馆建立的远东最大图书馆——东方图书馆毁于战火,此后原中华书局图书馆藏书成为全国出版系统最大的单体文物。而如今,这一珍贵的历史记忆留存在中国近现代新闻出版博物馆一楼的“百年文存”展区,完整还原了当年中华书局图书馆的样貌。作为与商务印书馆齐名的中国近代最大出版机构,中华书局图书馆的藏书曾达52.7万余册,在当时沪上图书馆中首屈一指,是百年前上海出版人举办公共图书馆、昌明教育、救亡图存的物证。从2021年起,上海辞书出版社图书馆所藏中华书局图书馆藏书整体迁入中国近现代新闻出版博物馆保管,如时空胶囊般封存,现在观众可以通过透明玻璃墙一窥究竟。

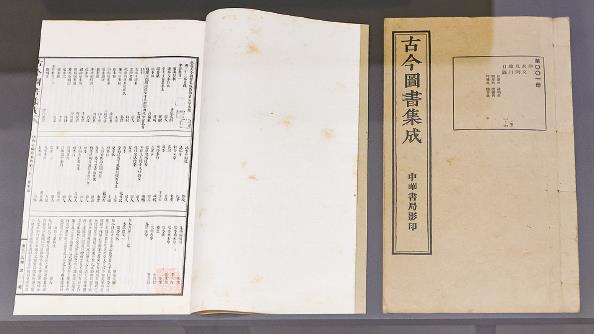

一排排需要仰望才能望见其顶部的书架深处,有近代中国发行时间最久、具有广泛社会影响的报纸《申报》,中国较早翻译西方报刊的译刊之一《西国近事汇编》,商务印书馆最早出版的《外交报》,汉语语法的第一部系统性著作《马氏文通》,康有为收藏的清雍正四年铜活字本《古今图书集成》影印底本近800册……“将这部分文物完整展示出来,也算是圆了百年前上海出版人的梦想。”新闻出版博物馆馆长赵书雷告诉记者。

《古今图书集成》是现存最大的类书,此影印本也称武英殿本,印刷精细,装帧富丽,其文字部分以铜活字印刷,图片部分用的是雕版印刷,两种印刷技术在近两百多年前的运用程度清晰地展示在现代人面前。在观众可见的那一页上,清晰地钤有康有为的印章。“经历了清末的动荡,抗日战争和解放战争的战火洗礼,这套书还能如此完整地保存下来,堪称奇迹。”赵书雷说,“铁质的书架上‘大华铁厂’的字样依然清晰。”书库外,多媒体数字屏闪烁,可供需要的参观者查询书目。

2

出版“流行符号”

在新闻出版博物馆,出版的方式因为高科技的发展而从平面中延伸开来,展陈中运用裸眼3D、3D MAPPING、多媒体互动、数字印刷还原技术及3D打印等多种手段。

坐电梯抵达三楼,一座突起的土黄色“山丘”安静地卧在一侧,塞外风情一时让人有点错愕。据介绍,这是利用现代数字技术,对文物进行三维扫描、数据处理与建模,一比一还原的龟兹石窟。进入“数字技术还原石窟”,仰头可以细观龟兹石窟的特色菱格画,菱格内各有一个故事。在龟兹,壁画色调中的青色多为当地产的矿物,蓝色则为青金石研磨而成,在图像数据高清采集、图像处理完美还原、图像输出真实再现的技术下,不可移动的千年石窟从图像、色彩到材质给人的感受,分毫不差地呈现在观众眼前,连德国探险队当年留在洞壁内的签名都完整复原。“38窟在龟兹当地是不开放的特窟,而在这里我们可以尽情地观看,让观众在欣赏经过数字化驻颜的千年壁画艺术的同时,体验到‘印刷无所不能’。”赵书雷说。

“千年石窟”的对面,是印刷技术的“时光隧道”——“铅火光电”印刷技术馆,一进门就可以看见八块不同工艺的印版——雕版印刷书版、木板水印饾版、铅印印版、石印印版、珂罗版印版、胶版印刷四色菲林片、孔版印刷、凹版印刷,组成的主题墙,展示了近代以来印刷技术的变迁。还有一台19世纪70年代引进中国的石板印刷机,长4米,重达4吨,经修复后,该机可以正常运转。

“长亭外,古道边……”的童声合唱吸引着观众转入同在三楼的“回眸璀璨”儿童出版馆,其中有为孩子打造的经典动画场景、绘有各种角色的童书树洞,还有丰富的彩蛋等待探索。1923年,商务印书馆出版了叶圣陶的童话集《稻草人》,这是中国现代文学史上的第一部童话集。展厅根据书中插图还原了一片麦田,稻草人伫立其间,迎接小朋友们的“打卡”。少年儿童出版社的《十万个为什么》从1961年第一版出版,迄今为止已有6个版本,总发行量超1亿册,被赞为“一辈子用得着,几代人忘不了”的科普巨著。“十万个为什么”奇妙屋由光影镜像组成,参观者通过点击不同版本的指示按钮沉浸其中,立体感受科技发展的魅力。

新闻出版在今天的流行符号不能错过,五楼临展厅进行的“想象直达生活——首届网络游戏视觉艺术展”,一张张网络游戏的原画和道具服装展示了“最当下”的艺术形式。

本报记者 徐翌晟

参观中国近现代新闻出版博物馆需通过小程序预约。开放时间为9:00到17:00,16:00停止入场;周一闭馆。

放大

放大 上一版

上一版