原本高冷的手稿在当下何以热门起来

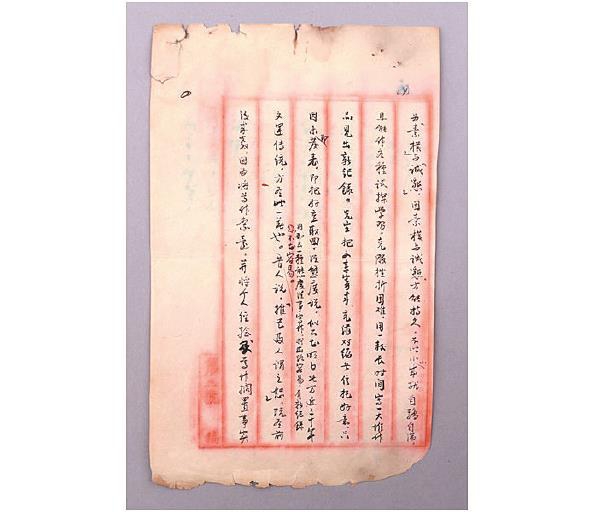

沈从文书信(局部)

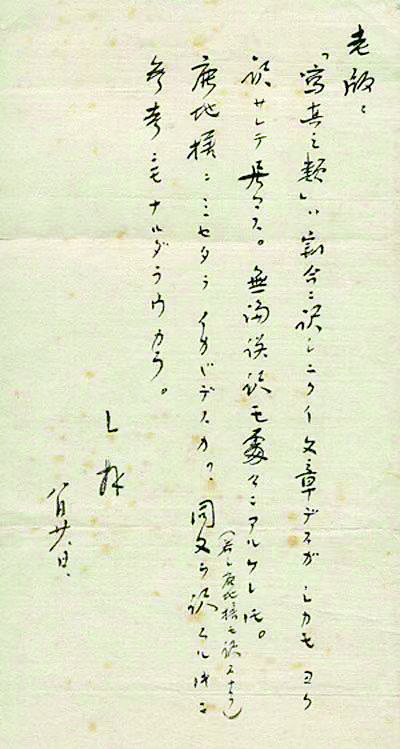

鹿地亘家书“附件”,鲁迅(L)致内山完造(老版)亲笔日文书札

扫一扫请关注“新民艺评”

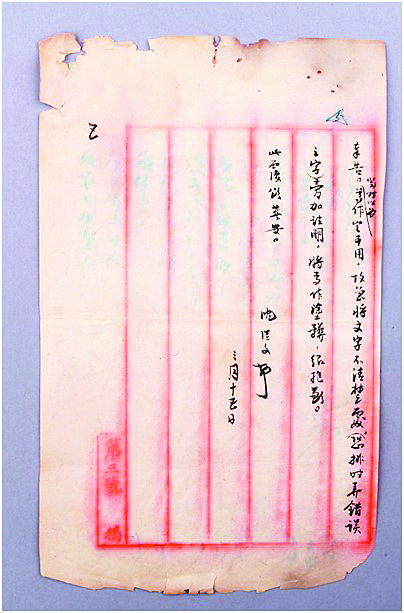

沈从文书信(局部)

◆徐逸晨

近年来,作家学者的书稿、文稿、信稿,乃至出版校样的手写改稿都受到学界与爱好者的追捧,原本高冷的手稿何以墨香外溢?

究其原因,首先或在于爱好者们也逐渐意识到了手稿的丰富价值。电脑技术的普及,加速了现代作家学者的“换笔”。书写更多地转为电子手稿的创作,因此传统手稿某日也许会成为“绝唱”,从这个意义上说,手稿的稀缺价值还将更加显现。对于爱好者而言,喜欢名家就好比粉丝追星,即便只拥有只字片语的大家手稿,也能拉近普通人与偶像的距离。名家手稿自然具有收藏价值,珍贵手稿甚至还有文物价值。许多手稿的书写者旧学功底深厚,其手稿同时兼备书法价值,比如鲁迅、周作人、胡适的行书,沈从文的章草,茅盾的瘦金体。在讲究情怀的收藏者眼里,手稿原件还可以满足其对于书者仰慕的情感寄托。

因为沈从文的高尚人格,粉丝们对其手泽一向是情有独钟。在被戏称为“中文互联网最赚钱的垃圾回收APP”旧书网站上,友人在旧书交易网上竞得一通沈从文致青年诗人的五页毛笔信,沈从文在信中对于青年人投稿遭拒后的心情恶劣,作了一番安慰,并举例自己当年“曾投稿至百余次”,“始终未用”。针对青年因沮丧继而语气不恭,沈从文语气平和地告诫道,“素朴与诚恳方能持久”。青年人的来稿略有潦草,沈从文除了在稿件不清楚处旁加注明,“恐排时弄错误字”,还谦逊地道歉自己的说明文字“将尊作涂脏,很抱歉。”信写于1948年3月15日,这封信的好处在于,其内容可以补《沈从文全集》书信卷失收的不足,而手稿原件更能使读者认识到沈从文品性的温润如玉。

手稿收藏的热情,也得益于学界的各种研究成果。近年来,学术界更加注重对于史料的研究,通过几代学人的努力使之成为显学,为手稿研究创造了良好的学术氛围。进入新世纪,大量学术研究共同体的成立,相关学术活动的进行也推动了手稿研究的发展。比如“上海交通大学中国作家手稿研究中心”(原“中国近现代文学文献研究所”)整合上海鲁迅纪念馆的丰富馆藏和研究力量,专事中国近现代文学文献史料的研究。国家社科基金重大项目“《鲁迅手稿全集》文献整理与研究”即由其首席专家王锡荣教授带领,78巨册的《鲁迅手稿全集》由国家图书馆出版社在2021年出版,是手稿出版领域的重要事件。今年四月,上海报业集团指导、新民晚报社和虹口区委宣传部主办、1927·鲁迅与内山纪念书局承办的《鲁迅重要文献展》在内山纪念书局免费向公众开放,其中一封鲁迅手书的日文短札“附件”用于探究改造社七卷本《大鲁迅全集》的成书经过,是近年来发现的非常有文物价值的鲁迅墨迹实物。由于手稿的各种研究价值和收藏价值,国际上已经形成了各类手稿的交易市场,公共博物馆也更加注意对名家手稿的收集。如今,上海图书馆中国名人文化手稿馆经过多年积累,收藏之丰也为业界瞩目。就上海本地而言,上海人民出版社、上海古籍出版社、上海书店出版社出版了大量作家学者的手稿影印本,珍贵的手稿由原先的一件化身万千,为学界与爱好者提供了新的研究史料。人们通过手稿,加深了对研究对象的认知。此外各地博物馆、图书馆、纪念馆、手稿研究中心举办了大量的手稿展览、学术讲座、手稿鉴赏会与专业手稿会议,这些饕餮盛宴为爱好者们提供了大量珍贵的实物展品与最新的研究成果。虽然中国手稿学研究尚属新兴学科,令人欣喜的是,学界与藏界已有联动,收藏者借助学界的研究力量,学界也开始关注收藏界的藏品资源,相信手稿热捧的程度还将持续。

放大

放大 上一版

上一版