去外滩源吹吹“穿堂风”

历时18年修缮今起对公众开放

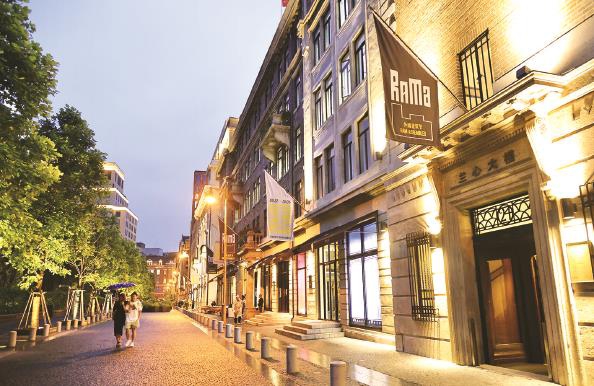

外滩源圆明园路街景

历时18年,外滩源11栋历史建筑完成了修缮,街区内部公共空间和“博物院广场”今天开始对公众开放。由上海外滩美术馆与洛克·外滩源联合发起的首届“外滩建筑节”同步揭幕。普利兹克奖得主、建筑师戴卫·奇普菲尔德主持设计的上海外滩美术馆全新入口与博物院广场开启了新的联通。修葺一新的百年建筑街区,邀请市民来此相会,随性地吹吹“穿堂风”。

洛克·外滩源百年建筑街区坐落于黄浦江与苏州河的交汇处,汇聚了众多建造于1896年至1932年的传奇建筑。新落成的博物院广场面积约等于一个足球场,它被亚洲文会大厦(外滩美术馆)、安培洋行、美丰大楼、中实大厦围绕。广场通达四方,从圆明园路的美丰巷或者虎丘路,都有入口可以步行至此。新落成的外滩美术馆全新入口是从虎丘路上的亚洲文会大楼入口挪移过来,新入口前砌出一口圆形的黑色水池。美术馆二楼面向广场的展览空间可完全敞开,灵活改成一个小型舞台。昨晚,艺术家吴艳丹、朱哲琴、马海平等第一次在这个独特的二层舞台上,献演了实验音乐和独舞,观众散坐在广场上的各个角落,可以抬头观看。散漫和自由,是建筑师在追求的一种设计表达。

在戴卫看来,外滩历史建筑的庄严立面界定了外滩的街景,而在其身后,楼宇之间看似剩余的空间,则创造了一个更加随性的开放区域。他表示:“要保有这些空间里的珍贵记忆,它提供了人与人之间交融聚会、共享时空的场所。那可能是里弄和后巷,街角点缀着流动小贩,是某个熟悉的门廊,抑或是朋友之间适意畅谈的长凳。”昨天傍晚,秋风送爽。在设计师眼中,这风正是上海方言中特有的“穿堂风”,在空间设计时便希望让穿堂风从各个小巷吹进来,拂过百年建筑街区。

本报记者 乐梦融

放大

放大 上一版

上一版