孙海平:从头开始的感觉

徐卓一在比赛前 图 新华社

孙海平 本报记者 李铭珅 摄

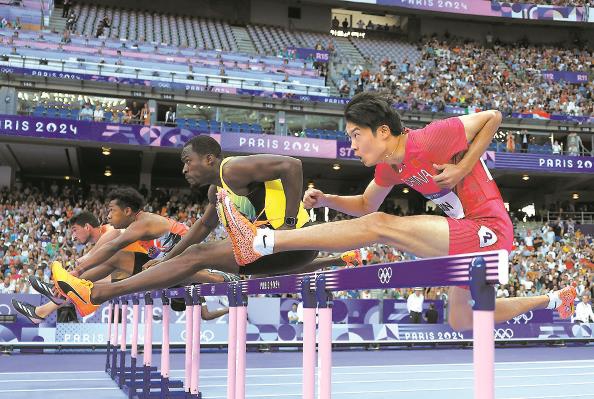

秦伟搏(右)在比赛中 图 新华社

扫码看视频

北京时间今天凌晨,男子110米栏半决赛中,上海小将徐卓一和秦伟搏双双出战,最终以13秒41和13秒48的成绩无缘晋级决赛。

带着两位00后小徒弟出征,奥运赛场,又见男子110米栏功勋教练孙海平。独家专访孙海平,听他细数自己6届奥运的征战故事,更听他描述对于未来依然执着的梦想坚持。

坚定的语气,站在人声鼎沸的巴黎奥林匹克体育场门口,孙海平仿佛许诺一般说道:“下一届奥运会,他们俩一定会给大家带来惊喜。”

6次奥运

巴黎奥运会,这是孙海平的第六次奥运,却也是徐卓一、秦伟搏的第一次奥运。甚至,参与奥运、世锦赛级别的国际大赛,两人都是第一次。

对于两个大男孩,大到奥运大赛的入场热身准备方式,小到欧洲饮食和时差的影响,其实都是第一次经历。带两个奥运新兵参赛,什么感觉?孙海平笑言,就像博士生导师重新回到小学开始教拼音。“每个程序都要重新说。”

一切从头开始,这种感觉陌生而熟悉,却也正是这些年孙海平在做的。

秦伟搏入队五年多,徐卓一加入麾下也已经4年。从基础的一点点开始手把手教,站在莘庄基地的红色跑道上,孙海平经常会恍惚,回到了20多年前的那些个日日夜夜。唯一不同的,或许是已大不如前的精力与体力,还有那日渐稀少、基本全白的头发。“以前带刘翔时,身体对抗训练都是我自己来,但是现在,肯定弄不动了。”

69岁的孙海平,办理退休手续其实已九年多。但里里外外,大大小小的事情依然与以往一样忙碌。始终犹如在人生道路上跨栏,带过的那一批一批队员,正如跨越的一道道横杆,途中或许也曾有过体力不支,但总期待,下一个栏能更精彩。“我对这个项目有着极其深厚的感情,多年的训练里也积累了一些训练方面的经验,当然也有不少教训。在奥运会上,除了刘翔在2004年拿过一次冠军之外,我们再没人能进入奥运会决赛。我想身体还可以,能不能再继续带下去……”

2句感恩

站在跑道上热身,徐卓一跑完四个栏之后,习惯性地向右看去。看台上,果然站着那个熟悉的红色身影——从以前到现在,无论是刘翔、谢文骏还是如今的徐卓一、秦伟搏,带着徒弟参加比赛时,孙海平总习惯站在第五、六栏处,在热身阶段给徒弟最后的鼓励和指导,犹如定海神针,成为弟子们心中最放心的所在。

这些天,徐卓一因眼镜造型,意外火出圈。感叹如今社交媒体的不可捉摸与强大影响力,孙海平曾旁敲侧击给徒弟提了醒:“自己要把握好。我们是搞竞技体育的,一定是训练方面不断追求卓越,其他方面一定要控制好。否则精力、关注度分散,对训练是不利的。”

徐卓一将师父的话记在心里,昨天赛后谈及眼镜,连连摆手:“不敢看(网络),怕影响比赛状态。”还直言外界对于运动员有固化思维,“并不是所有运动员都长一样,又高又壮的。”

针对小徒弟们的奥运首秀,孙海平也用了一些特别的招。来巴黎后,孙海平总有意无意透露:自己为两位徒弟准备的程序和20年前一样——那次在雅典,刘翔横空出世。在私下,孙海平对记者说,这也是自己“攻心战”的一招,“我们当教练的不仅要关心技术更要关注运动员心理,用好心理暗示的技巧,让他们感觉自己与刘翔距离并没有这么遥远”。从两个男孩的状态来看,果然有被调动了起来,论经验,孙教练还是非常丰富的。

4年又4年,孙海平的全情投入和辛劳,弟子们都看在眼里。徐卓一感慨,队伍里的人都知道孙海平辛苦,但要赶上两位师兄,自己还需要努力。“师父非常伟大,一个人拉着我们几个参加奥运会。”而腼腆内向的秦伟搏只说了一句:“师父辛苦了!”

1个心愿

热身,准备。跑道上,10个栏架已如卫兵一般,昂然站立。

而在场边的大屏幕定格的奥运纪录上,赫然是五星红旗和一个熟悉的名字:刘翔——20年了,刘翔的奥运纪录始终未曾被打破。

对于巴黎的这个场地,孙海平有着太多回忆。“2003年的田径世锦赛铜牌,2007年的巴黎黄金大奖赛第三……刘翔来巴黎好多次比赛都是在这个赛场。”而如今,已过去近20年,孙海平记忆中的体育场外观几乎未变,就连进场班车的路线都和当年一样。

中国男子跨栏项目,何时再能出现又一位?而这,也是横亘孙海平心头多年的心结。如今,小弟子的出现,让孙海平有了新的努力方向。

赛后采访,两位小将颇有些初生牛犊不怕虎的张扬,秦伟搏坦然表示,包括自己在内的国内跨栏新星不断在崛起,先称霸亚洲再到世界舞台,“兄弟俩再练几年,还是有望冲击世界前列的”,孙教练如此说。徐卓一则感慨于110米栏这个项目在刘翔退役之后又渐渐冷了下来,他表示,“我们两兄弟也在师父的麾下,一步一步走上来,始终都是朝着刘翔大哥的目标在努力。希望能通过我们,把男子110米栏这个项目的热度再次提起来,让人知道,这依旧还是我们的强项!”两位小徒弟的心愿其实也是孙海平的心愿,“一届又一届,我的心愿始终都没变。”

尽管无缘奥运决赛,但在孙海平看来,这次的巴黎之行对于两个小徒弟却有着重要的意义。“我跟他们讲,我说你们看那些世界级的优秀运动员,几十个来自各个国家的运动员。看上去好像力量很大、速度很快,但其实到跑道上去跑的话,你们并不差多少。”一枪又一枪,他俩在奥运赛场逐渐找到了感觉,增强了信心,“跑下来发现,确实就是说的这么一个情况。”

如今,两个弟子站上奥运舞台,与那些世界顶级选手相比,在孙海平看来,实力上并不逊色太多,“上海话讲,只是稍微‘嫩’了一点。”随着大赛经验的不断累积,相信他们会有更多机会,“或许就在下届奥运会。”特派记者 厉苒苒(本报巴黎今日电)

放大

放大 上一版

上一版