海派三老的合笔友情

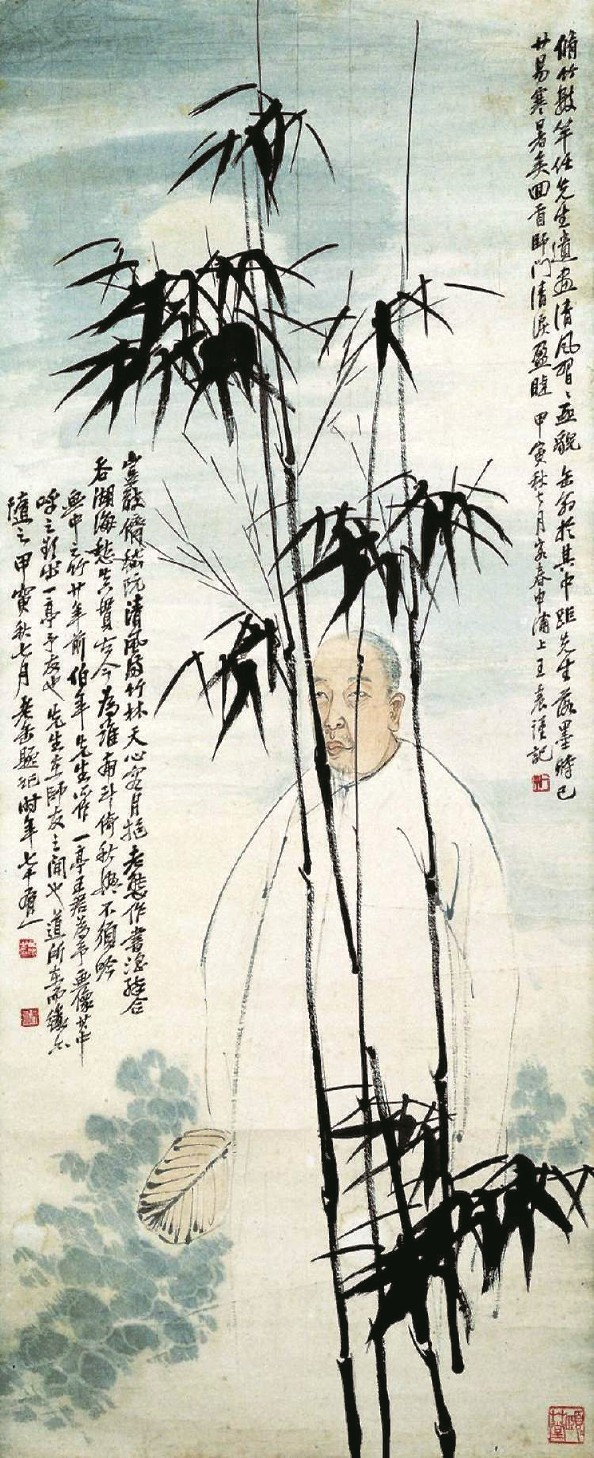

《缶翁行看子图》轴

◆ 李笙清

十九世纪中叶至二十世纪二十年代后期,上海成为东南地区经济文化中心,一群倡导新绘画观念的画家在此活跃,创造出清新活泼的画风,被称为“海上画派”,简称“海派”。这些聚集沪上的画家相互交流,留下诸多佳话,其中任伯年、吴昌硕、王震合笔的《缶翁行看子图》,穿越近20年时光,曾在中华艺术宫“金石力·草木心——吴昌硕与上海”展览中展出,画轴间充盈着文人画家穿越岁月的真挚友情,令人驻足感叹其亦师亦友的深厚情谊。

《缶翁行看子图》为纸本设色,纵120厘米,横50厘米,由三位海派重要画家合笔而成。画幅右上王震题跋,诠释了在任伯年遗墨竹上补绘吴昌硕小像的缘由:“修竹数竿,任先生遗画,清风习习,亟貌缶翁于其中。距先生落墨时已廿易寒暑矣,回首师门,清泪盈眶。甲寅秋七月客春申浦上王震谨记。”钤朱文“一亭”印。画无作者题款,仅右下角钤“颐颐草堂”朱文印,此为任伯年画室名。左侧中下空白处有吴昌硕题诗及跋文,诗曰:“岂敢侪嵇阮,清风满竹林。天心容月抱,老态作书淫。醉合吞湖海,愁真贯古今。为谁南斗倚,秋兴不须吟。”诗后题跋讲述三人情谊:“画中之竹,廿年前伯年先生所作,一亭王君为余画像其中,呼之欲出。一亭予友也,先生在师友之间也,道所在而缘亦随之。甲寅秋七月老缶题记,时年七十有一。”甲寅年为1914年。

此画始作者为任伯年,初绘数竿墨竹,虚写木叶烘托场景。1914年,任伯年去世近20年后,其女任霞将画赠给任氏弟子王震。同年七月,王震补绘吴昌硕小像,题跋中留下“回首师门,清泪盈眶”之语。画面截取几竿修竹中上部分,墨色淋漓,生气盎然。王震所绘吴昌硕小像正面立于竹后,长衫持扇,面目慈祥,髯须飘拂,凝眸观竹,似有所悟。作者着重刻画面部表情,头实脚虚,设计巧妙。吴昌硕以“诗书画印”兼长闻名,书法富金石气,此画中他题诗跋文逾百字,五行纵排不显拥挤,凝练遒劲,貌拙气酣,参差有致。全画简意深,人物纳凉观竹意趣跃然,书法映衬其间,“岂敢侪嵇阮,清风满竹林”一句引嵇康、阮籍典故,将画意推向高远。

任伯年(1840—1895),浙江山阴(今绍兴)人。幼从父学画,后师任熊、任薰,为海派杰出画家,擅肖像、人物、花鸟、山水,以人物与肖像画成就最高。吴昌硕(1844—1927),浙江孝丰(今湖州安吉)人,近代书画家、篆刻家,海派代表,西泠印社首任社长,与任伯年、虚谷、蒲华并称“清末海派四大家”。

1883年,40岁的吴昌硕与年长4岁的任伯年相识于上海,曾久居任家,得诸多指导。二人性情率真,一见如故,往来探讨艺术,成莫逆之交。任伯年为吴昌硕绘《芜菁亭长小像》《酸寒尉像》等多幅,吴视其为知心师友。任伯年去世时,吴昌硕撰联“北苑千秋人,汉石隋泥同不朽;西风两行泪,水痕墨气失知音”哭之,足见友情之深。

王震(1867—1938),字一亭,祖籍浙江吴兴(今湖州),生于上海。早年学画得徐小仓指点,后师任伯年,画艺大进,成海派名家。他兼具实业家、慈善家等多重身份,为海派书画繁荣及对外交流贡献突出。任伯年恬淡不修边幅,一生致力于艺术;吴昌硕性情耿直,中秀才后绝意功名,50多岁时由丁葆元保举任安东知县,因不愿曲意逢迎,一月后辞任,自刻“弃官先彭泽令五十日”印明志,有陶渊明风骨,此后卖画为生,以“酸寒尉”自嘲。任伯年曾绘《酸寒尉像》赠吴,吴题190字五言长诗回应。王震虽涉官商,1937年日军占沪后坚辞伪职,避居香港,显爱国气节。王震为任伯年弟子,与长其23岁的吴昌硕成忘年交,自称“四十后,与安吉吴先生论画敲诗无虚日”,二人有“王画吴题”“海上双璧”佳话,吴曾以“天惊地怪生一亭,笔铸生铁墨寒雨”赠之,故吴在题跋中视王为“道所在而缘亦随之”的挚友。任、王、吴三人亦师亦友,在这幅跨时空遗作中联袂合笔,意趣美好。从题跋落款看,二人补绘题跋应于1914年秋同一时间完成。

此画集三位海派大家艺术于一体,立意美好,格调明快。墨竹瘦挺,枝节苍劲,竹叶纷披。用笔劲健洒脱,兼工带写,功力可见;用墨简逸,焦墨钩骨,浓墨写叶,虚实浓淡相生,景物虽少而意境深。人物小像笔墨简练却刻画细腻,形象生动,与书法、墨竹浑然一体,充盈艺术友情气息,令人叹赏。

放大

放大 上一版

上一版