职业联盟为何又一次“难产”

12个中超投资方支持成立中超联盟

由于疫情的缘故,本赛季的中超开赛时间迟迟未能确定,因此各俱乐部投资人也在近期召开了会议,共同商讨联赛“减薪”等措施的实施。不过就是在这样需要投资人集体决策表决的时候,迟迟未能落实成立的职业联盟,再次被搬上了台面。

事实上,无论是中国足协还是各家俱乐部投资人,一直都在酝酿“职业联盟”的成立,特别是2019年赛季结束后,职业联盟筹备工作被提上日程。去年10月,中国足协还曾经召开新闻通气会,宣布“11月底完成审批,年底挂牌成立”,随后伴随着广州富力的张力出任牵头人,魏江雷、刘军两位职业经理人参与工作,甚至职业联盟的内部架构也都已经梳理清楚。但就是在这样的情况下,职业联盟的成立工作却再次被叫停,其中的缘由或许也不仅仅是“足协不肯放权”这样简单。随着魏江雷短短工作不到三个月便离开了足球圈,转到富力地产担任集团副总经理兼商业运营管理公司总裁,也宣告着此前职业联盟的筹备工作,做了无用功。

本版撰稿 特约记者 张腾

进展 职业联盟方案未被总局通过

众所周知,自中超成立以来,整个中超联赛的经营、运营工作,都是由中超公司承担。这其中不仅仅是联赛的运营保障和品牌宣传工作,更重要的是联赛的商务开发、版权经营、俱乐部分红等,中超公司承担了联赛“收钱”和“分钱”的主要职能。按照投资人代表和中国足协最初的设想,成立的职业联盟同样是要进行公司化运作,并且取代中超公司。在去年底,魏江雷等开始参与职业联盟工作时,甚至已经传出中超公司大部分高层调离,中层人员观望的消息。

但就是这样的设想,却违背了国务院2015年发布的《中国足球改革发展总体方案》。根据《方案》第十四条,明确要“调整组建职业联赛理事会”,建立具有独立社团法人资格的职业联赛理事会,负责组织和管理职业联赛。而根据民政部颁布的《社会团体登记管理条例(2016年2月6日修正版)》,明确规定“社会团体不得从事营利性经营活动”,这显然与职业联盟完全取代中超公司,从政策上就存在了悖论。

据了解,在去年年底,国家体育总局就中国足协报批的职业联盟成立方案没有予以通过,其理由也很简单,那就是要按照《中国足球改革发展总体方案》的文件精神,成立“职业联赛理事会”,并且按照文件精神,由中国足协派驻相关人员到职业联盟理事会任职,并且从基本政策制度、俱乐部准入审查、纪律和仲裁、重大事项决定等方面对理事会进行监管。

这从根本上,可以说与很多投资人成立职业联盟的初衷不符,包括中国足协秘书长刘奕此前也表示,“足协会给予职业联盟更大的运作空间,让联盟更有自主权、话语权和经营权,落实管办分离。”而按照文件精神,足协人员进驻理事会,并且有监管权,职业联盟就更像是足协下属的联赛管理部门,缺乏独立性,这也就是投资人在接受采访时,表露的“足协不愿放权”的原因之一。

在职业联盟搁浅一事曝出后,中国足协在上周进行了官方回应。回应称“中国足协按照《中国足球改革发展总体方案》第十四条的具体要求,对原有方案做了必要的调整和充实。中国足协将继续按照总体方案的要求,推动职业联赛理事会的成立,促进职业联赛的健康稳定发展”。中国足协的表述中,没有再提及“职业联盟”的用词。

从足协的回应,以及记者的了解,目前中国足协已经修改了此前“职业联盟”的方案,并按照文件精神,正在重新酝酿和筹备“职业联赛理事会”,以进一步对联赛进行改革,但是此前的时间表已经被推翻,新的时间表却还没有再次提上日程。据记者了解,目前中超公司已经重新开始恢复工作,此前一些原本已经准备调离的人员,也恢复到了过去的工作节奏中,至少从近期看,短时间内中超联赛将按照过去的模式继续运营下去。

焦点 投资人想要更多“话语权”

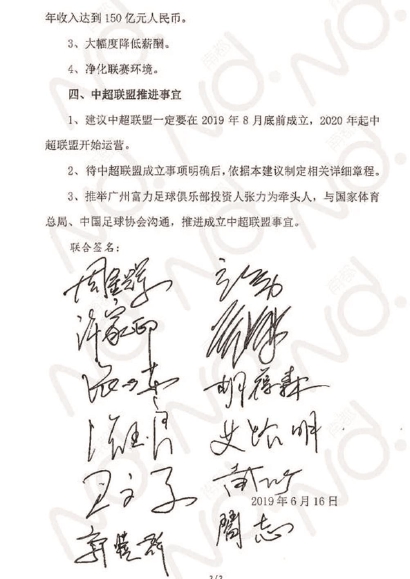

在职业联盟成立的过程中,中超各俱乐部的投资人也都明确诉求,那就是在投入大量资金后,中超俱乐部需要更多的话语权。在2019年6月中超各家俱乐部投资人签字的《加快成立职业联盟的建议》上,各家俱乐部投资人明确,中超联赛公司拥有联赛全部知识产权开发和商业开发权利,按照市场化方式运作。根据这份共识,今后各家俱乐部除了主场门票收入归各自俱乐部所有之外,其余联赛所有的赛事权益,则全部归职业联盟所有,并进行再分配。同时,这份建议也明确提出了宏伟目标,那就是2022年中超联赛收入达到100亿元,2025年收入达到150亿元。

按照这一方案,各家俱乐部将拥有对于联赛运营、管理和规则制定更多的话语权、更多的商务权益、更多的联赛股权,更多的分红机会。事实上,国际成熟的体育联盟,无论是NBA还是英超联赛,也都是采取了类似的职业联盟机制,来进行赛事运营和商务开发。

但相比于国际成熟的职业体育联盟,国内除了职业体育运营之外,还有一条高高的红线,那就是对于运动成绩、竞技成绩的硬指标。无论是国家队、国奥队、男足、女足,都要面临着国字号队伍成绩的压力。这样的压力,特别是在一些俱乐部利益和国家队利益发生冲突的情况下,是否要让“资本”说了算,还是要让行政命令说了算。至少从目前的情况下,仍然是行政指挥着中国足球的具体发展措施,无论是此前的国字号军训,成立国家集训队等,事实上都是和市场行为有所违背,但是在竞技体育出成绩的硬指标下,却也最终得到落实。

虽然中超各俱乐部都非常“讲政治”,但如果真正实现“资本”主导联盟,那么今后再次出现行政命令和市场化冲突时,改如何调节和解决,就成了问题。换句话说,当国家需要时,联赛和球员,作为资本控制的资产,究竟是否还有执行力和控制力,实际上是职业联盟所谓“放权”最大的本质问题。此外,资本在逐利时的不理性,在职业联盟成立后,是否会导致联赛集体决策偏差,也是相关部门要考虑的因素之一。

足协 我们想一起把市场蛋糕做大

中国足协一位权威人士介绍说,成立职业联赛理事会是中国足协自去年8月换届以来就非常重视的一件事。有关筹备进展,中国足协与筹备组成员都是及时进行信息共享的,筹备组中有广州富力的黄盛华、河南建业的杨楠、山东鲁能的孙华、大连人的张霖等代表,“我们在准入、赛程、赛制的调整上都会和筹备组成员保持密切沟通,足协这段时间的一些重大决策包括降薪等他们也都参与了。”

他还强调协会和理事会是良性互动的关系,一荣俱荣,一损俱损,两者之间的关系不能对立起来,否则将是对中国足球不负责任。

对于中国足协被质疑不愿放权,该人士表示,足协不会揽权,而是要放权,职业联赛理事会将有独立的经营权、管理权和分配权,足协只是在重大事项上拥有监管权,并通过互派代表确保机制的完善。他还表示,足协愿意和职业联赛理事会一起把联赛市场蛋糕做大、帮助改善俱乐部经营情况。“足协是政策的制定者,目前很多政策就是为了给俱乐部松绑、降低俱乐部运营成本。疫情带来了很大影响,但我相信这个困难不会是永久性的。帮助俱乐部培养自我造血、可持续发展能力,是我们努力的方向。中国的职业俱乐部还太少,需要慢慢繁荣起来,这是协会要做的事情,我们创造政策环境、市场环境、大环境,包括带动专业球场建设、推动足球文化建设等。”

警惕 空前财务危机

事实上,成立职业联盟,根本上还是“投资人”要话语权的表现,其本质上与16年前罗宁、张海等牵头成立的G7有着相同的初衷。特别是随着疫情的影响,各家房地产企业现金流都面临空前紧缩,在银根紧缩,一分钱都要掰两半过日子的情况下,职业足球俱乐部的高投入、低回报,成为了各家俱乐部背后财团“收缩战线”过程中,首先要考虑的控制成本因素。

根据国家统计局数据,第一季度全国商品房销售金额20365亿元,同比下降24.7%,很多大型房地产企业、大型财团在疫情之下都面临着经营压力。众所周知,目前很多企业已经开始“开源节流”,控制支出、降低成本。在这样的大背景下,中超外援动辄上亿人民币的年薪,就显得非常突兀。

事实上,本赛季开始前,已经有多家中乙、中甲俱乐部破产和退赛,其根本原因就是球队运营成本太高,球员薪资居高不下,俱乐部本身又缺乏造血能力。而中超事实上面临更大的经济压力,加之本赛季中超公司因为被赞助商拖欠款项达三个多亿,因此各家俱乐部分红也没有完全到位,在疫情的冲击和挤兑下,中超俱乐部的经济压力只增不减。尽管中超已经在去年进行了限薪、“四大帽”等财政措施,但是各家俱乐部仍然有很多历史遗留问题无法解决。在现实压力面前,如果投资人不能获得更大的话语权,联赛不能开放更多商务权益,进行“开源”,那么中超联赛发生大规模财务危机,甚至像本赛季中甲、中乙一样出现球队退赛等问题,都存在很高的风险。

目前,中国足协对于联赛健康的保障体系,其根本上是足协的准入审核+联赛保证金的形式,但即便如此,中超联赛未来两年出现投入的“缩水”大势已经不可避免。在10年前,伴随着联赛萧条出现的“假赌黑”,以及一系列球员保障问题,造就了中国职业足球最为混乱的时代。10年之后,中国足球再一次走在了十字路口上。原本各家俱乐部投资人期望的“职业联盟”这根救命稻草,最后没有成为现实,资本最终没有掌控更多的话语权。在这样有些特殊的时代背景下,中超联赛也应该有所预案,一旦最坏的情况发生,那么对于一直缺乏足够造血能力的俱乐部,联赛应该对他们进行究竟该如何“抢救。”

放大

放大 上一版

上一版