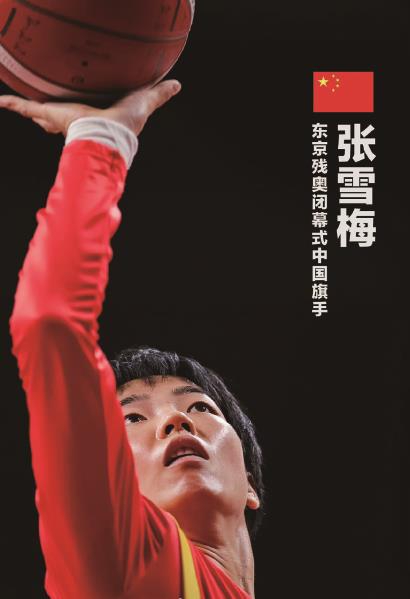

张雪梅 看了她的手好心疼

一双娇嫩的手起泡、破皮、结痂、再起泡,反复之下就长出了厚厚的老茧

中国女子轮椅篮球队获得银牌

东京残奥会昨晚闭幕,中国女子轮椅篮球运动员张雪梅担任闭幕式中国体育代表团旗手。此前,她和队友一起创造了中国女子轮椅篮球队的历史最好战绩,收获一枚银牌。

本版撰稿 本报记者 张立

篮球给了她“第二次生命”

张雪梅出生于1993年,17岁那年,她遇到了人生的至暗点,被诊断为骨肉瘤,医生建议她截肢才能保命。“我情愿不活了,也要保住腿。”小张当时觉得天旋地转,内心充满抗拒。在父母苦口婆心的劝说下,她最终接受了手术。

看着空荡荡的裤腿,张雪梅坐着轮椅离开医院大门的那一刻就把自己封闭起来。从健全人到残疾人,她变得敏感自卑,连之前要好的同学也不再联系,整日呆在家里,还动不动就对父母发脾气。“落差太大了,刚残疾的那几年面对不了现实。”

如此晦暗的生活持续了三年,在20岁的时候,张雪梅去装了假肢。过程中,她认识了一位也去装假肢的朋友。“要不你试试打轮椅篮球吧。”在同病相怜的病友鼓励下,小张决定去试试。尽管在记忆中,自己只在小学六年级玩过篮球,略懂皮毛。

千禧年,在广州市残疾人体育运动中心,张雪梅遇到了“伯乐”——广东省女子轮椅篮球队主教练。教练因患小儿麻痹症致残,但积极乐观,从未向命运屈服。他从运动员起步,退役后成为教练,人生充满了励志与传奇。当时,教练安排队长和队友现场打了场篮球1对1比赛给小张看。“我那一刻突然发现打篮球原来可以这么好玩,这么有意思。”于是,她决定用心学。

训练伊始,张雪梅依旧自卑心理作祟,觉得自己没什么运动天赋,跟场上经验丰富的队友们相比差距太大。教练看出了端倪,经常找她聊天,分享自己的挫折经历和成功经验。同是残疾人,看到别人都能接受身体上的残缺,并努力向阳生活,小张的心态慢慢地发生了改变。“经常从教练身上感受到正能量,他让我对人生的看法变得不一样。”摆脱心魔后,张雪梅愈发努力训练,奋发图强。为了尽快追上队友们的步伐,她一天进行四场训练,从早上5点半起床进行早操一直锻炼到晚上10点,其间除了吃饭基本都不休息。

功夫不负有心人,张雪梅在2012年正式进入广州市女子轮椅篮球队;2013年进入广东省女子轮椅篮球队;2015年进入国家女子轮椅篮球队;进入国家队的同年,她和队友们获得第九届全国残疾人运动会亚军、世界轮椅篮球U25青年锦标赛季军;2017年勇夺亚太区轮椅篮球锦标赛冠军;2018年拿到了轮椅篮球世界锦标赛第四名、雅加达亚残运会冠军;2019年第十届全国残疾人运动会上,她代表广东队摘得冠军;本届东京残奥会,她和队友们一起创造了中国女子轮椅篮球历史最好战绩,首登领奖台,收获一枚银牌。

轮椅篮球运动改变了张雪梅的人生。“练篮球后,目标变得更清晰了,也感受到了自己的价值。”小张坦言,从2012开始练篮球后,她从以前那个没有想法、没有规划的“弱女子”蜕变成爱生活、有目标的坚强“女汉子”。留下来、进省队、上场打比赛、进国家队、拿全运会冠军、站上奥运领奖台……这些目标她都一一实现了,脸上也写满了自信。

尽管如今张雪梅的双手满是老茧,她却说这是成功的基础。打球过程中不断地用双手控制轮椅转向,一双娇嫩的手起泡、破皮、结痂、再起泡,反复之下就长出了厚厚的老茧。但就是这样持之以恒的艰苦训练帮助小张的身体变得越来越强健。手术之后,她轻松度过了五年的危险期。而之前和她同期的病友很多都在这几年相继离世。“我很庆幸自己挺过来了,是篮球给了我‘第二次生命’。”出院后的前三年,没有参加轮椅篮球训练的小张每逢季节变换都会感冒,身体也比较虚弱。练篮球后,她基本很少感冒了,身体素质有了质的飞跃。

中国女子轮椅篮球队

成功“给老美上一课”

中国女子轮椅篮球队在本届奥运会小组赛中击败之后的本届冠军荷兰,双杀上届冠军美国队,并留下金句“给老美上一课”,让更多人对这支队伍产生了浓厚的兴趣。

在主教练陈琦看来,中国队获得银牌已达到了赛前制定的目标。虽然最后没能击败荷兰队多少有些遗憾,但已经超越历史。“总体来说,中国轮椅篮球拿到银牌已经很不错了,从上世纪80年代开展轮椅篮球到现在,这是第一次。希望这块银牌能够促进中国轮椅篮球的发展,让更多残疾人参与进来。”

为了备战奥运,中国女子轮椅篮球队从去年11月起就在北京和广州两地展开了长达278天的集训,九个多月的时间里,大家几乎没回过家。“这些姑娘看上去非常腼腆,一旦训练起来则特别狠,心理非常强大。”说起球队的成功,领队郭志斌这样形容。

而原本打算在奥运前去云南高原拉练体能的姑娘们因新冠肺炎疫情无法成行后另辟蹊径,选择用戴口罩模拟高原缺氧的状态。“训练时没有热身对手,就拉着广东轮椅男队演练实战。”队员张彤蕾笑言,“和外国女队对抗起来还没有我们和男队的激烈。”

当半决赛面临美国队不断追分的压力时,罚球成了中国队关键时刻的武器,全队最后时刻8罚8中。队长林穗玲在罚球线时,张雪梅冲着她大喊:“罚进一个就请你吃大餐!”结果林穗玲稳稳命中两球。因为在日常训练中,普通的上篮动作标准是命中率达到98%或以上才算达标,而女篮姑娘每天还要罚进400个球才算完成指标。

运动员们半路出家团结向上

与健全的篮球运动员截然不同的是,绝大部分的轮椅篮球选手都是“半路出家”,甚至原本一点儿没接触过体育,直到身体残疾后,才开始接触这个项目,然后从喜欢转变成热爱。

女子轮椅篮球运动员的成长之路充满艰难和险阻,姑娘们首先要克服的便是“八字形”轮椅。要让轮椅如双腿般在球场上闪转腾挪,急停急走,唯有苦练。“轮椅不是身体的一部分,它是特别冰冷的。”在陈琦眼中,练好轮椅技术没有任何捷径,“大家都是从水泡到血泡,再到老茧,一步步过来的。”

“别看我们现在可以做到人车球合一,刚接触这个项目时,顾着运球就会忘记推动轮椅,顾着推动轮椅,又不会运球了,翻车了就很难爬起来。”队长林穗玲回忆刚开始练习时特别狼狈。队友陈雪静的经历也特别让人心疼,“手上的泡破了又结痂,然后又破,那种疼真是钻心的疼。”斗转星移,姑娘们通过苦练,转车、快速运球、刹车、投篮等一系列动作已是人、车、球三位一体。

期待建立职业联赛

轮椅篮球是世界上最受欢迎的残疾人运动之一,全球有数十万人参加这项运动,也是职业普及度很高的一项运动。在欧洲,除了冠军联赛外,还有三项低级别赛事。德国、土耳其、荷兰等国家都有职业轮椅篮球联赛,英国也计划在2022年推出职业女子联赛。

然而,中国目前还没有建立起成熟的相关联赛体系。“目前国内一年才有一次全国锦标赛,四年才有一次全国运动会,仅此而已。”陈琦这样描述国内的轮椅篮球现状:大部分运动员无法仅仅依靠轮椅篮球谋生,他们需要做其他的工作养家糊口。退役之后,是自谋生路还是享有相关扶持政策,这都是未知数。“职业轮椅篮球运动员每月工资在两千元上下,具体金额根据省市的情况而定,她们更多依靠重大赛事的奖金。”陈教练有这样一个梦想:“有生之年,如果我能看到相关职业联赛在中国建立起来就很满足了,这算是我最大的心愿吧。”

放大

放大 上一版

上一版