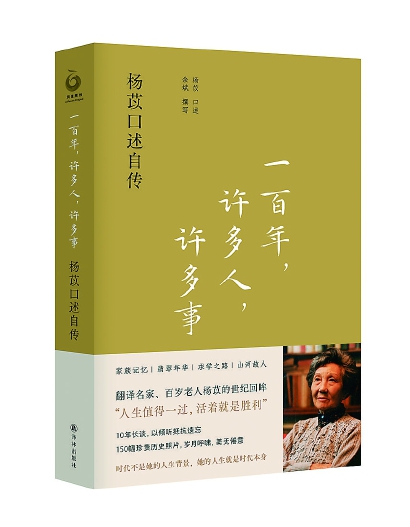

“人生值得一过,活着就是胜利”

《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》阅读分享会

“人的一生不知要遇到多少人与事,到了我这个岁数,经历过军阀混战、抗日战争、解放战争,以及新中国成立之后发生的种种,我虽是个平凡的人,却也有许许多多的人可念,许许多多的事想说。”

《一百年,许多人,许多事》是五四运动同龄人、西南联大进步学子、翻译名家、百岁老人杨苡的唯一口述自传。从1919年算起,杨苡的人生百年,正是这个国家栉风沐雨、沧桑巨变的百年。她的口述自传带我们重访了当年那些人,重温了当年那些事。以下内容选自杨苡口述自传分享会,文中发言人均为参会嘉宾。

关注私人情感和生活

余斌:做这部口述史之前,我和杨先生已经是忘年交的关系,这是和很多口述史不一样的地方。很多人做口述史是有一个设想,比如说对百岁老人做抢救式的出版。我不是这样的情形,我和杨先生之间的交谈更多了一些聊天的味道。

于是:我读到这本书的时候杨苡先生还在世,读到一半的时候杨苡先生去世的噩耗就传来了。我读的时候有一种很奇特的感觉,从来没有想过一个90岁、100岁的老人,当她回忆起自己童年、青年时候,记忆力会那么好,包括老照片上面旗袍的颜色、料子的质地,都记得清清楚楚。这部口述史有充沛的细节,这让这本书有一种比传记更好看的类似小说的质地。

有一个细节我印象很深刻,西南联大时期,群情激愤,她也写了一些抗日诗歌,沈从文是她的邻居,沈从文老师就劝她不要写这些“口水式的抗战诗”。这句话很经典,对于一个文学青年的成长这其实是很要紧的一句话,杨苡先生就是在这样点点滴滴的私人性的故事当中成长起来的。

对人对事,她最高的评价是“好玩”

许纪霖:我特别注意到,余斌在本书后记里面写道,杨苡先生对人对事最高的评价就是“好玩”,这个人好玩,这个事好玩。这就抓住了杨苡先生这个人或者这本书最重要的特点——“好玩”。“好玩”意味着什么?意味着那一代人是有情绪的,有幽默感的,有个性的。“好玩”达到一定的境界是很不容易的,那是一种有文化、有趣味、有教养的“好玩”,才是真正值得我们尊敬的精神贵族。这本书写出了那代人的“好玩”,他们有童心,有非常纯真的一面。很多细节读上去津津有味,但是除了“好玩”以外,也是令我们尊重的。

于是:现在的年轻人应该很难理解,把身和心、精神和肉体完全区隔开来的这种恋爱方法。她跟大李先生的见面非常的单纯,手也没有碰过,什么也没有,听同一张唱片,这就是他们共同的事情。写了几十封信,每一封信都要标号,这在当代年轻人的生活中几乎不会发生。

余斌:那个年代的情感,和我们的现实或者日常太遥远了。五四对他们的影响太大了,五四是中国的青春期,青春期的感觉和其他人生阶段不一样。另外,杨苡先生受过很好的教育,五四一代对于精神的肯定和强调,对她来说是不言而喻的。杨先生特别有意思的地方,也是特别感人的地方在于,她百岁以后一直还是不确定,跟巴金的哥哥大李先生到底是不是爱情,她一直在口问心,心问口,自证自疑,答案是会变化的。比如我一个星期以前去,她跟我承认说那是爱情,可能一个星期以后她不认账了,她说那怎么是爱情呢,手都没有拉过。她像自己在迷局当中,用力地想。

百年女性的成长样本

许纪霖:书中提到的各种人物,高尚的也好,卑微的也好,我觉得都有一个共同的特点,代表了那一辈知识人的共性,就是真诚。不管我们今天这个时代是多么的不尽如人意,多么的卷,被困在系统当中,人际关系又是何等的复杂、纠结,但是我想,我们也许应该像杨苡、杨宪益、大李先生一样真诚地活着,活得真诚。

于是:从女性的视角来讲,我看了这本书以后会想,到90岁能成为这样的老太太该多可爱啊,问题是怎么样才能成为这么可爱的老太太,可能就要从年轻的时候做起。我们完全可以把这本书当作一个百年女性的成长的样本来看。

余斌:这本书有一句宣传语,是杨苡先生自己的话,叫“人生值得一过,活着就是胜利”。杨先生经历的许多人许多事,一点都不是虚的,有多少事是赏心乐事,真是难说,尽管有很多糟心事,但是她过来了。很多当时看来过不去的事情,也能过去,其实不仅仅是对年轻人,对中年、老年人都是这样。每个人都有所谓的黑暗周期,这本书可能给我们一个提示,这个周期是可以穿越的。

放大

放大 上一版

上一版