“经世济民,为国竭智尽忠效力”

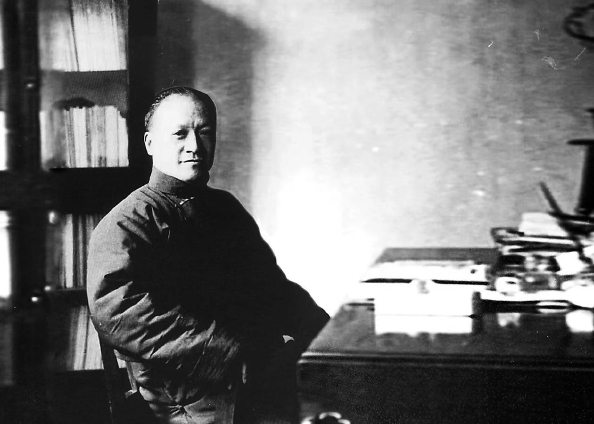

20世纪40年代的潘序伦 图片来源:上海立信会计金融学院官方微信

今年是潘序伦先生诞生130周年。7月14日,由上海市社会科学界联合会、上海立信会计金融学院、立信会计师事务所、立信会计出版社主办,上海社科中心协办的“立德笃行,信光熠熠”——潘序伦先生130周年诞辰纪念展在上海社会科学馆揭幕。

潘序伦被誉为“中国现代会计之父”,他是当时中国少有的经济学博士留学生,也是久负盛名的会计教育专家、致力于传授新式现代会计理论;他更是集大成的会计实务专家,并创立了中国首家会计师事务所。2018年,潘序伦被上海市社联授予首批“上海社科大师”称号。

1893年,潘序伦出生在江苏宜兴的一个书香门第。他早年经历颇为曲折,曾是“学书不成,学剑无门,不成材的青年”。直至28岁,经黄炎培介绍,潘序伦进入圣约翰大学当借读生,才迎来人生转机。由于入学时已近而立之年,同学们都以为他是国文先生,搞清状况后又都觉得奇怪,于是常到他宿舍门口探头探脑。潘序伦的英文不好,教授们顾及他的体面,不向其发问。一次在朱有渔的课上,潘序伦破天荒地被问到问题,他错把“yes”答作“all right”,引得哄堂大笑。自知基础差,他便拼命用功,从清晨6时起床至晚上10时熄灯,潘序伦把时间都用在了学习上,终将学业追到第一名,在全校英文论文比赛中也拿了“状元”。

在校方保荐下,潘序伦获得了留洋的机会,“汽笛一声,向太平洋进军了”。赴美留学的3年里,潘序伦“日夜只知读书,3年没看过一次电影,更没出门参加过什么舞会。自朝至夕,只在‘书城’里过日子”。1924年,他拿到哥伦比亚大学经济学博士学位,学成归国,任教于上海商科大学。

上世纪二三十年代,受“实业救国”思潮影响,国内工商业蓬勃发展,然而,除大型银行外,采用新式簿记和会计制度的企业极少。1927年,潘序伦辞去教职,改操会计实务,筹办事务所,并设立会计补习夜校。在潘序伦看来,“民无信不立”,信用是会计工作的根本,因此,他将事务所和学校命名为“立信”。潘序伦做生意讲究信誉和公道,无论是承办会计申请,还是受托诉讼,都效率高、质量好,于是,“立信会计”很快声名鹊起,客户接踵而至。在随后10年中,其承办各类业务4000余件,生意很是红火。

“九一八”事变后,东北义勇军孤军抗日,人们纷纷募捐支援。当时谣传“上海抗日爱国捐款共两千余万元,马占山将军只收到百余万元”,于是有人借此指责经办捐款者贪污舞弊。潘序伦受托稽核账目,证实“共收捐款502万元,援助东北义勇军337万元,其余165万元作了慰劳十九路军和救济上海战区难民之用”。他将全部收支账目公之于众,平息了谣言,也因此与募捐组织者之一的邹韬奋结下友谊,为此后两人合办“立信会计图书用品社”埋下伏笔。上海沦陷后,潘序伦和“立信”一同迁往重庆,直到1946年才迁回上海。

“我对父亲最深的印象,就是他具有超强毅力,贯穿他一生的学习和工作之中。”女儿潘屺瞻回忆。新中国成立以后,为更深入了解当时苏联的会计学说,潘序伦专门学习了俄语。俄语里面有卷舌音,于是在潘屺瞻的记忆中,便保留着这样一幅画面——已过知天命之年的父亲每天对着镜子吃力地练习着卷舌音。

谈及家庭教育,潘屺瞻称:“父亲对我的教育可以概括成两个字——勤、俭,就是学习和工作要勤,持家要俭。”不仅对子女如此要求,潘序伦自己也恪守勤俭之则,“父亲特别讲究时间效率。别人9点上班,他8点就到单位,翻开当天的报纸看,看到有关信息马上与负责人通电话。所以,等到别的事务所9点上班的时候,父亲这边都已经把业务敲定了”。

虽然潘序伦收入不菲,但直到晚年,他的生活都非常简朴。所有的家庭开支都需要记账,每一笔开支都是有计划的,不能超预算。潘序伦曾说:“多财总是一件好事,但一个人多了财富,首先应当考虑用财之道,应当把多余之财,用于有益于人民大众的事业上。”虽然对自己的生活精打细算,他却将大部分资产捐予了办校初期的立信学校。晚年他与妻子依然心系社会,将国家返还的家产半数捐给上海会计学会,又将剩余部分捐给了立信学校,作为优秀学生的奖学金。

田蕊 整理

放大

放大 上一版

上一版