远行者的回眸

◎赵丽宏

散文写作的灵魂,在于一个真字,真的经历,真的感受,真的描述,真的思绪。离开这个真字,便是无根之木。没有灵魂的文章,当然不可能打动人,不会有生命力。纵览古往今来的优秀散文,无不如此。

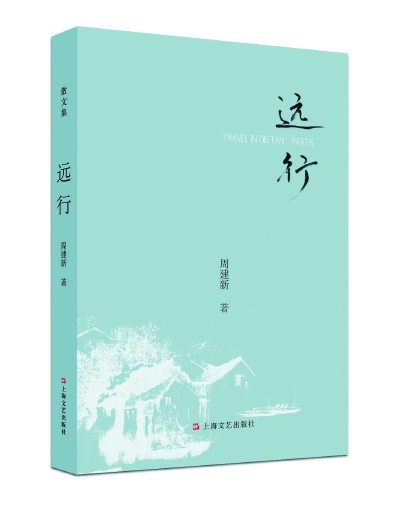

《远行》是周建新的散文集。这虽是作者的第一本著作,却凝聚了他的人生经历和感悟,是一本讲实话、抒真情的书。周建新的散文,写得朴实平和,没有花哨的噱头,也没有华丽铺张的形容,写的都是自己的人生经历,是自己在生活中各种各样实实在在的感受。他的作品中,给人印象最深的,是他写故乡,写亲情的篇章。如《做酒》中看祖父酿酒,《故乡的航船》和《探队》中对母亲的回忆,《一顶棉军帽》维系的父子之情。《一碗汤的距离》中表达对岳母的感恩,《苦楝》中对童年生活的回望,都写得自然真挚,读来感觉亲切。故乡和亲情是周建新散文中写不厌的主题,原因很简单,因为写这些题材,作者有难忘的往事可以回眸,有发自肺腑的情感可以抒发。这些篇章,都是有灵魂的文字,也构成了周建新散文的主调。

很多年前我访问美国,在旧金山曾经访问一位老华侨,在他家客厅的最显眼处,摆着一个中国青花瓷坛,每天,他都要深情地摸一摸这个瓷坛,他说:“摸一摸它,我的心里就踏实。”老华侨打开瓷坛的盖子,里面装着一捧黄色的泥土。他告诉我,这是他家乡的泥土,六十年前,他带着这捧泥土来到美国,看到它,就想起故乡,想起家乡的田野,家乡的河流,家乡的人,想起自己是一个中国人。夜里做梦时,就会回到家乡去,看到熟悉的房子和树,听鸡飞狗咬,喜鹊在屋顶上不停地叫……老人说这些话时,双手轻轻地抚摸着这个装着故乡泥土的瓷罐,眼里含着晶莹的泪水。那情景,我无法忘记,我理解老人的那份恋土情结。怀揣着故乡的泥土,即便浪迹天涯,故乡也不会在记忆中暗淡失色。在周建新的集子中,有一篇散文题为《一把家乡的泥土》,文中的情景,和我当年在美国所见异曲同工。在数十年的军旅游子生涯中,作者一直把母亲送给他的一把家乡泥土珍藏在身边,成为维系他和故乡亲人之间的珍贵纪念。对故土乡情的怀念和真情,如酿酒一般积淀酝酿在他的记忆中,从这样的文字中,读出了作者的真感情,真性情。

耐读的散文,不仅需要真情,需要有个性的文字,还需要能让人留下深刻印象的细节和情景。在周建新的散文中,经常会出现一些让人怦然心动的细节,如《卖鸡》,就是一篇耐读的作品。在穷困的年代,不得不卖掉几只家养的鸡,而这几只鸡,曾是作者童年的伴侣,曾经给艰困的生活带来欢乐,卖鸡的过程中出现的种种无奈和不舍,让读者心生纠结,从而引起对那个时代的反思。《远行》写父女亲情,写对女儿的牵挂,文中很自然地引出对母爱的回忆。作者在文章中感叹:“子女远行,其实不过是父母放飞的一只风筝,一条长长的线,始终牵绊在一起,手牵着这一头,心挂着那一头。”这样的感叹,引起我的共鸣。

《单向历》是新近的作品,可以从中窥见作者的心境。这篇散文中,从身边一些随手可得的细节中引出对生命的思考,他在文中感叹:“对于一个生命而言,身体的成长与衰老是时间,记得住的曾经过往是时间燃尽的蜡烛和泛黄的书籍,也是时间。”感叹之后,又悄然自问:“我们的余生却是无法确定的,会是诗与远方吗?”

这样的自问,其实应该是有答案的。对一个锲而不舍地爱着文字的人,远方总会有诗意在等待着他。我和周建新并不太熟,很多年前,曾经去一所军校给一批军官谈文学,谈阅读对我人生产生的影响。当时,周建新是听众中的一员。去年在一次文学活动中遇到他,他竟然向我展示了一直保存在他手机中的听讲笔记。他告诉我,他早已从部队转业,从事其他工作,但他始终没有放弃对文学的追求。而我眼前的这本《远行》,不仅是他人生之道的足迹,是他对生命的回眸,也是他追求文学的心迹。(本文为散文集《远行》序)

放大

放大 上一版

上一版