在“活着”中思考生命与人性

◎樊金凤

“活着”在我们中国的语言里充满了力量,它的力量不是来自于喊叫,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难,无聊和平庸。

——余华

“每个人都在等待朱三小姐死去。她已老瘦成一把咔啦作响的骨架子,却仿佛永远不会死。”这是《朱三小姐的一生》的开头。

“杨金泉死去多日,才被发现。”这是《杨金泉之死》的开头。

任晓雯新作小说集《朱三小姐的一生》里都关乎生存与死亡,其中多篇更是以一个人的“死”作为故事的开始。在书里,我们一次次目睹生命的窘迫和消逝,也看到个人在抵御苦难时呈现的不同样貌。任晓雯的小说更多指向对日常的叙述和对人性的探索。

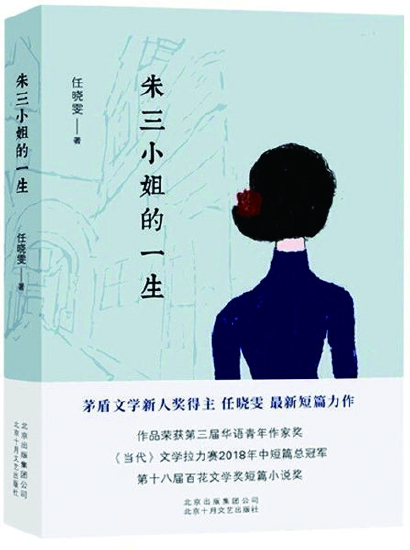

《朱三小姐的一生》收录任晓雯近年创作的六篇短篇小说:《朱三小姐的一生》《别亦难》《杨金泉之死》《迎风哭泣》《换肾记》《郝家县奏鸣曲》。六篇小说,六个主要人物,引出六个悲伤的故事,任晓雯的写作是比较典型的人物式书写,类似舍伍德·安德森的《小城畸人》。朱三小姐、陶小小、杨金泉、“我”、梁真宝、张玛丽,这些人物弱小却坚忍,复杂又鲜活,给人一种真实感和可靠性,同时作家还向我们敞开了他们不为人知的隐秘地带,揭示了行为背后的心理秘密,这无疑需要作家细致的观察和真正的理解。任晓雯坦言她笔下人物的由来,“描写一个人物之前,我会尽最大可能理解他、同情他,设想如果自己在相同处境下的选择,然后才动笔书写。我让自己完全成为笔下的人物,体会他人生里的选择、他的感受、他情感的流动,才能用文字将他‘描绘’出来。”正是这样的感同身受,小说呈现出真实丰饶的人世间,以及生活中一个个血肉丰满的人物。

毕飞宇在《小说生活:毕飞宇、张莉对话录》里强调,小说家最要紧的是站在哪里说话。任晓雯《朱三小姐的一生》将笔头转向城市里小人物的命运,无论是住在弄堂三层阁里孤身一人的疯婆子朱三小姐,亭子间古怪老头杨金泉,还是等待换肾治疗的梁真宝,他们大都是可怜人,是徘徊在普通人之外的人。他们的不幸不仅来自命运的无常,还有周围人的精神暴力,比如邻里的冷眼嘲笑,甚至是鄙夷和驱逐,“看门老头拿一把扫帚,嗷嘘嗷嘘,赶麻雀似的赶她。她一惊,欠欠身,沿了墙角走开。”(《朱三小姐的一生》)而“朝着别人扔石头”的这些人不过是生活中最普通的人。

托尔斯泰关于人性曾这样表述,“人不是一个确定的常数,而是某种变化着的,有时堕落、有时向上的东西。”任晓雯显然充分认识了这一点,并试图拨开纷乱的现实细节,尽可能呈现出人性的复杂和深度,小说里没有乖戾刻毒之人,对生活似乎也不显得野心勃勃,但也不那么善良,甚至有些世故诡诈,他们有关于生存自以为是的小聪明和伎俩。《换肾记》里,三个人物,被病痛折磨迫切需要换肾治疗的儿子,企盼挽救丈夫实现正常生活的儿媳,不愿意换肾的母亲,人性的微妙在这种直逼生死的极端状态下暴露出来。各有心思,各有算盘,这场有关人性的博弈不过是为了“活着”,为了更好地“活着”。没有善人恶人,没有对与错的绝对界限,任晓雯书写了善与恶的交集处和混沌处,书写了人世间最真实也最复杂的人性。

关于人性,任晓雯无意做道德判断,有时甚至有意冒犯某种判断。在谨慎和客观中,是任晓雯对人性的理解,对复杂性的包容,以及真正对人的尊重。对人性深度的深刻思考和持续探索,使得任晓雯的小说超脱出道德的限制,越来越呈现出一种宽广,而对边缘群体的关注,以及对个体生命形态的现实书写,更体现了一位小说家对于生命所怀有的深切同情。在《朱三小姐的一生》这部小说集里,我们看到了作家的悲悯心和包容性,也感受到她宽厚的爱和深邃的痛。

放大

放大 上一版

上一版