申城名建筑 读你千遍不厌倦

百款文创用多元方式讲述建筑背后的人文故事

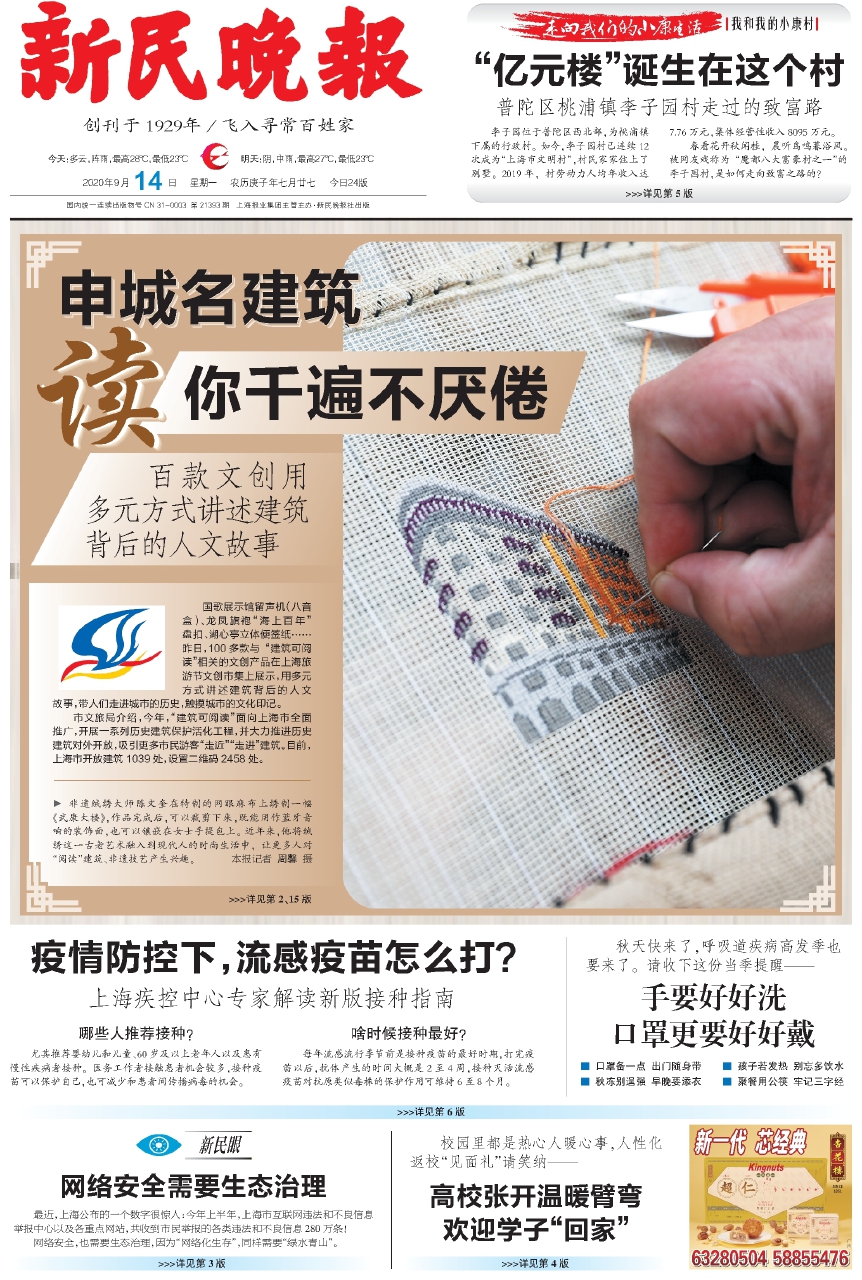

▲ 非遗绒绣大师陈文奎在特制的网眼麻布上绣制一幅《武康大楼》,作品完成后,可以裁剪下来,既能用作蓝牙音响的装饰面,也可以镶嵌在女士手提包上。近年来,他将绒绣这一古老艺术融入到现代人的时尚生活中,让更多人对“阅读”建筑、非遗技艺产生兴趣。 本报记者 周馨 摄

国歌展示馆留声机(八音盒)、龙凤旗袍“海上百年”盘扣、湖心亭立体便签纸……昨日,100多款与“建筑可阅读”相关的文创产品在上海旅游节文创市集上展示,用多元方式讲述建筑背后的人文故事,带人们走进城市的历史,触摸城市的文化印记。

市文旅局介绍,今年,“建筑可阅读”面向上海市全面推广,开展一系列历史建筑保护活化工程,并大力推进历史建筑对外开放,吸引更多市民游客“走近”“走进”建筑。目前,上海市开放建筑1039处,设置二维码2458处。

>>>详见第2、15版

放大

放大 上一版

上一版