与银发的您同行,一起进入文艺时代

上博印章馆

学员们学习篆刻并亲手实践

从北京来上海旅游的母女幸运地约上了课

老师讲授课程

张伟牡丹图轴(局部)上海博物馆藏

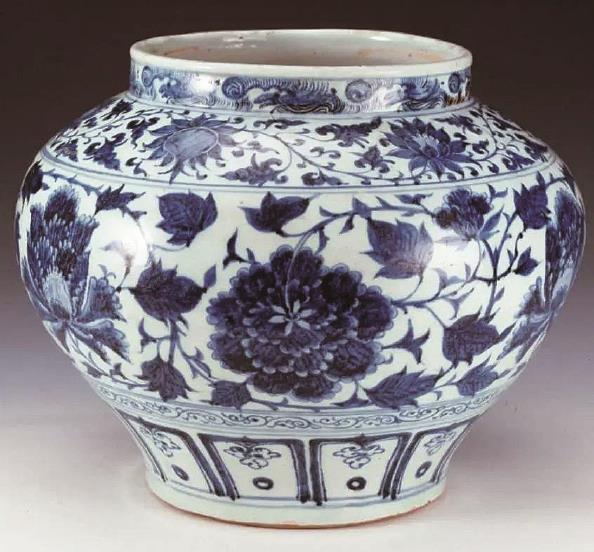

元景德镇窑青花缠枝牡丹纹罐 上海博物馆藏

学员们捧着自己的插花作品开心地合影

授课老师在辅导学员

授课老师悉心讲解插花知识

扫码看视频

◆南 瑶

这个春天,上海博物馆依托馆藏文物资源,策划推出了面向老年人的“银发课程”,为老年人提供了一个文博爱好的交流平台,参与的老人感慨:“只要有一颗爱生活的心,就大胆地去做自己喜欢的事,任何时候都不会晚。” ——编者

人口问题是一个国家或地区社会经济发展中的关键变量之一,而作为经济发展最具有活力的城市之一的上海,经统计,2022年60岁及以上户籍老年人约有553.66万人,占户籍总人口36.8%。

越来越多的人开始关注老年人的精神文化生活,让他们能老有所为,老有所乐,从某种程度上来说,更是一座城市文明程度的体现。

3月17日,上海博物馆在公众号上推出了“银发课程”的招募令——“牡丹之美写年华”。三四月正值牡丹、芍药上市,是所有爱花人最心仪的时节。由古至今,文人墨客,或作诗吟咏,或入画抒怀,将美丽的花卉留存于雅逸乐书之事中。如今在上海博物馆里,还能看到许多与花有关的文物。在课程设置上,上博教育部抓住时令性,精心策划,将活动地点选在位于新天地的上海博物馆“博观悦取”咖啡文创体验店。课程分两个部分,上半程由老师讲课,通过文人画和清供两个题材,结合古书画里的宋人折枝和明代清供,来体会留在壁、纸、绢上的千年瓶花艺术,了解瓶花相关的典籍、工具以及插花方式。下半部分,则由中国海派插花创始人现场讲解插花工艺的相关知识和实践要点,并指导学员完成一件花艺作品,每个参与者都沉浸在如春天般怡人的欢乐中。

篆刻在中国几大传统艺术中相对小众,但4月7日,“印章里的中国故事”的课程,依然报名踊跃。陶国平曾经在周家渡街道下属的居委搞社区宣传工作,对传统艺术一直葆有浓厚的兴趣,他拿刻刀的样子有模有样,被老师赞扬时,他有些不好意思地透露了原委:“平日在陪伴老父亲老母亲时,我自己会刻几下子。”

市民沈女士说自己每天早上要看很多公众号,关注众多有线下活动的信息。天长日久,竟也摸出了不少规律,哪家是在上午更新的,哪家总是在下午推出报名链接,为了可以“抢票”成功,常常还会设好闹钟。作为六十岁以上人士,可以享受半价优惠,她已两次打卡上博的大热展“英国国家美术馆珍藏展”。刚参加完这次篆刻活动的她,已经开始期待参加周日上博“社会大美育”系列的讲座了。

从金融业退休的陆女士也是因为看大英美术展而成为上海博物馆的忠实粉丝的。她已经两次在上博公众号上预约到了珍贵的“银发课程”,不迭地表示“太幸运了”“太喜欢上博了”。

来参与课程的,不仅有上海市民,还有来上海旅游的游客。利用休假,北京姑娘董小姐带着妈妈石女士到上海来旅游,热爱艺术的她们同样是通过关注上海博物馆公众号了解到了信息,她鼓励妈妈:“只要有一颗爱生活的心,就大胆地去做自己喜欢的事,任何时候开始都不会晚。”

上博观察到,老年人之所以热衷于这类学习活动,背后的深层次需求还在于拓展社交场景,与外界接触并构建新的社交关系链,获得更多的关注感和归属感。因此,在教学方式上,“银发课程”尤其重视满足中老年群体对学习氛围、学习节奏和交流互动等的需求。上博教育部选择的授课老师在现场协调、提供服务的工作人员大都是年轻人,他们开朗热情,充满活力,十分乐于与学员互动交流,积极为银发学员们营造着更愉快的学习氛围。

当下的许多银发一族拥有时间,以及更开放的心态。他们向往更精致的生活方式、更高雅的精神追求,从上博“银发课程”受追捧,我们可以感受到,让养老变为享老正逐渐成为银发一族新的生活态度。

艺术有其特殊的疗愈功能,参与“银发课程”并不能让学员们一下子成为行家里手,但长者们无不在这两三个小时中,放松了心情,体会到了创造的愉悦。很多学员从上课前的一无所知到渐渐了解,创作出自己的作品,收获新奇和自信。学习正成为“高品质养老”生活中不可或缺的一部分。

为了切实履行博物馆在公共文化领域的社会职能,3年前,上海博物馆就响应《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》,推出了一系列“适老化服务”的暖心举措。上海博物馆表示:“老吾老以及人之老,是中华传统文化。我们的城市也在倡导让人人都能享有品质生活,让人人都能切实感受温度,我们作为一座国家级的博物馆,这是我们的服务目标。”

相关活动预告

天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏,闰余成岁,律吕调阳……上海博物馆收藏有一件千年以前的宋徽宗楷体千字文。“升阶纳陛,弁转疑星”,这一句里面就有“星”字。那么星字造字的时候,先民是如何写的,它是象形字吗?又是如何演变到宋徽宗写的楷书的呢?4月28日,上博还将推出一堂解读汉字“星”密码的“银发课程”,等待老年朋友们去打卡啦。相关信息请关注上海博物馆微信公众号。

放大

放大 上一版

上一版