“三乡人”解码“千万工程”

杭州余杭区乡村创客话振兴

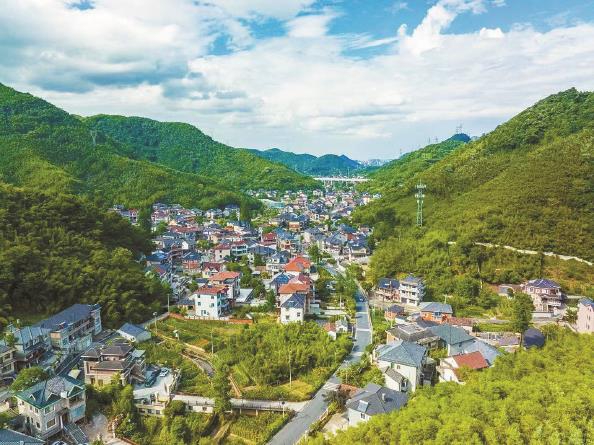

竹林掩映中的余杭紫荆村

“乡村发展依靠‘三乡人’,留住‘原乡人’,唤回‘归乡人’,吸引‘新乡人’发现家门口的黄金。”日前,一场“新时代创客说”在杭州市余杭区开讲,竹笛制作技艺非遗传承人黄卫东、云野会客厅创始人陈百生、中桥村职业经理人肖萃,组成“三乡人”代表,共话“‘八八战略’在身边‘千万工程’看浙里”。

2003年,“千村示范、万村整治”工程在浙江省启动,2021年起“千万工程”转向“千村未来、万村共富”阶段。20年来,浙江万千乡村美丽蝶变,展开一幅村容整洁、创业增收、乡风文明、宜居宜业的画卷,探索一条让“原乡人”安居、“归乡人”乐业、“新乡人”赋能的路径。

留住“原乡人”

竹笛是何时出现的?制作的核心工序有哪些?在余杭区紫荆村的中泰竹笛展示馆,近距离了解笛子的历史、竹笛的制作工序、笛子演奏名家等。

竹笛产业是紫荆村的支柱性产业之一,年产竹笛300万支,是国内著名的“竹笛之乡”。近年,当地扶持竹笛产业化发展,鼓励培育笛竹用材林,推广标准化制作技术,建设竹笛文化产业园,促进一二三产业融合,打造全产业链条,全年产值3.5亿元,带动村民就业增收。

“坑坑洼洼的水泥路,如今变成了宽敞的双向柏油马路,原来的砖瓦房都盖成了三层小别墅,前两年评上了国家级的‘亿元村’。”黄卫东在紫荆村生活了五十多年,是中泰竹笛制作技艺余杭区非遗传承人。竹笛产业带动乡村远近闻名,他让女儿也加入竹笛厂传承文化,成了村里的“笛二代”。

如何激发“原乡人”动力?活动中,余杭区白云村党委书记朱永兴说:“让老百姓参与家乡的建设,让他们能赚到钱,改变他们的生活,美丽富裕的村庄会越来越多。”

唤回“归乡人”

新乡贤,已成为乡村振兴的重要人才资源,余杭区全力吸引新乡贤人士“资智回乡”,凝聚新乡贤力量,激活新乡贤资源。

陈百生就是“归乡人”的代表。他曾在杭州未来科技城的梦想小镇创业,首批入住人工智能小镇,主要为智慧城市提供数字化智能化的解决方案。

“后来我关注到家乡的村庄变美了,业态也慢慢形成了。”陈百生说,中泰街道定位为南湖科学中心,也是未来科技城重要的区域,“我自己对农业、农文旅就很有情怀,而我们公司的产品与技术刚好可以助力一些行业发展”。

他怀揣对农文旅的一腔情怀回到家乡,将坐落在山顶的一间闲置的茶室打造成中泰街道首个无人自助、智能共享茶室——“云野会客厅”,不仅扮靓村庄“颜值”,还给游客和村民带来了新的休闲体验,推动文旅产业升级,探索未来乡村旅游“新卖点”,为乡村振兴贡献了一份科技力量。

吸引“新乡人”

“今天的中桥村,青山重重,草木葱茏,离城市很近,离自然更近,但在以前这里是以石矿产业为生的‘石头村’,遍地荒山,漫天尘土。”“新乡人”农村职业经理人肖萃,在中桥村的朱桥映月公园里讲述“石头村如何丢掉石饭碗”的乡村变迁史。

原来,这里原是个漫天粉尘的“石头村”,村集体经济收入主要来源于石料的开采加工。2016年,余杭区旅游集团作为开发主体介入该村,通过挖掘中桥村的“石头”资源,助推中桥村从“卖石头”走向“卖风景”,实现产业发展的转型升级。

“‘千万工程’发源于浙江,是‘绿水青山就是金山银山’理念在基层农村的成功实践,造就了万千美丽乡村,造福了万千农民群众。”今年以来,余杭区举办情景式、交互式等各类宣讲活动以及宣讲走亲活动500余场,一村一景,边走边讲,通过场景转换和交互提问等接地气的方式,让村民对“千万工程”的历史和内涵有了不同角度的感悟。区委宣传部有关负责人表示,将持续推进乡村共富对话,激活振兴发展的内生动力。

本报记者 吕倩雯 通讯员 徐颖

放大

放大 上一版

上一版