剧院,是城市的“艺术女神”

本版摄影 记者 王凯

◆朱 光

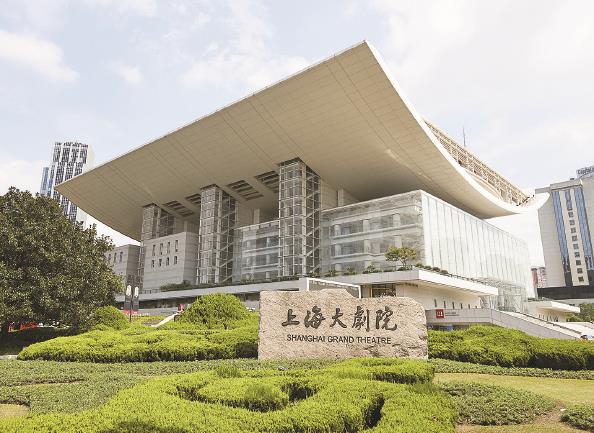

1993年12月28日,本报报道“上海将建世界一流的上海大剧院,体现21世纪国际大都市风采,市规划局已正式立项……届时,人民广场将成为上海文化的中心区域。”

1998年8月27日,本报报道“中央芭蕾舞团成为第一个正式登上上海大剧院舞台的文艺团体,为观众献演芭蕾舞《天鹅湖》全剧。”第二天,丁绍光巨型壁画《艺术女神》捐赠仪式在大剧院举行,是他专为大剧院而作。

明天,丁绍光将回到上海大剧院,参加“你好,艺术女神”上海大剧院25周年庆典季发布会暨《艺术女神》回归分享会。

有目共睹的是,自从上海大剧院迎客以来,全国上下开始兴建各大剧院,纷纷拥抱舞台艺术与多元文化,为观众打开了一扇扇通往精神世界的大门。

剧院,就是城市的“艺术女神”。

当游客抵达一座城市时,最先会选择参观这里的美术馆、博物馆和大剧院——这里蕴含着、积淀着、展示着这座城市最美的记忆,尤其是大剧院,容纳的都是气质非凡、气韵生动的艺术精华。

为什么走进大剧院需要先走几十级台阶?凡是走入“殿堂级”的建筑,都需要先拾级而上,在这个过程中平静心绪,仰望人类智慧凝结的成果——无论是被称之为“凝固的音乐”的建筑,还是建筑里流动的艺术,这是自古希腊起就延续至今的建筑设计思路。

剧院,首先满足了市民大众对美好生活的向往。最初,仅仅是花费50元参观大剧院——而不是去看演出,就能让大剧院门口的队伍排成长龙。2013年,上海大剧院大修之前免费开放10天,就接待了11.5万人次,远超预期的8000人次。到了这一年,建筑不是观众参观的主要目标,感受剧院的艺术氛围、满足对艺术追求的向往,依然是深层次的原因。

其次,剧院是链接世界的平台。推开剧院的门,就是推开一扇通往世界各地的门。打开门之后,扑面而来、赏心悦目的惊喜,既可能是全球三大男高音、柏林爱乐、马林斯基剧院、英国皇家莎士比亚剧团等国际音乐、舞蹈、戏剧等领域名家名团,也可能是来自当前代表国内最高水准的剧目如东方演艺集团出品的《只此青绿》、北京人艺的话剧《茶馆》、陈佩斯父子主演的话剧《惊梦》等。还有不少中外融合的精品力作,如由巴伐利亚国立歌剧院与上海歌剧院联合制作的瓦格纳歌剧名作《罗恩格林》,9月17日起为上海大剧院新演出季“揭幕”。58台48场品质剧目,将成为金秋文娱消费焦点。其中7成剧目为首演首秀——到上海大剧院来进行“世界首演”“中国首演”,也是全球各大文艺院团的荣光。

再者,剧院消费也是城市夜经济的一道“大菜”。与上海大剧院同属上海大剧院艺术中心的上海音乐厅,已经把“海上生民乐”这台融合民乐与时尚的驻场演出,演至第四轮。舞剧《永不消逝的电波》常演常新,且带动了上海歌舞团的另一台佳作《朱鹮》也进入驻演。看演出以及由此带来的住宿、餐饮等旅游消费,已经带来了“长三角常客”。甚而,已经出国的观众依然惦念上海的夜晚:“如果有钢琴家巴伦博伊姆的演出,我买机票也要回上海看!”

打开剧院的门,就是打开这座城市的内心。剧院里上演什么,就代表着这座城市积淀多年的过去、现在与对未来的向往。眼下,我们可以感叹:上海大剧院,确实折射出了一座现代化国际文化大都市的风采!周边的人民广场,也早已成为了上海文化的中心区域。

放大

放大 上一版

上一版