阿拉的万体馆情结

在新赛季出征仪式上,上海男篮俱乐部代表向“万体馆”设计师魏敦山(右)赠送纪念品

上海男篮更衣室内景 本文图片 记者 李铭珅 摄

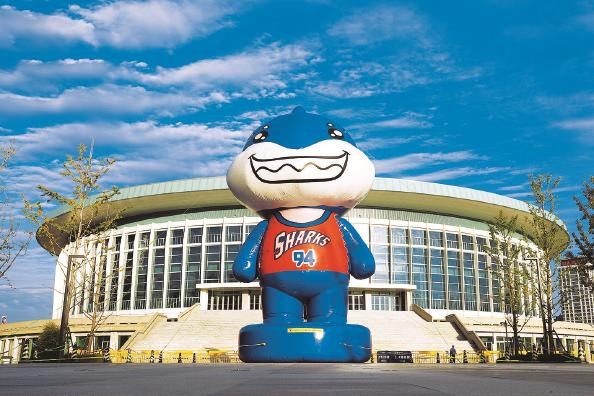

48岁的“万体馆”重新出发

徐家汇体育公园内最“老”的场馆,被人们亲切地称为“万体馆”,这就是上海体育馆。1975年,圆形的上海体育馆拔地而起,这座可容纳1.8万余名观众的体育馆一跃成为当时上海的地标性建筑之一,此后举办的一系列赛事引发了市民一阵又一阵观赛热潮。

随着时代的变迁,上海体育馆今年以崭新的面貌亮相,“上海体育馆是上海第一座大型公共体育场馆,它是集体智慧的结晶。上海体育馆以上海命名,是以城之名。”在上海男篮新赛季宣传片中,这座体育馆的设计师、“上海体育建筑之父”魏敦山先生给出这样的解读。

自主建设

1973年春,中国工程院院士、建筑设计专家魏敦山亲自带队,正式启动了万人体育馆建设工程。以北京天坛为灵感,将上海体育馆设计成由宽阔台阶高高托起的一座圆形建筑,这种对称和轴线的设计具有鲜明的中国传统建筑特征,蕴含着中国智慧。

在当时的历史条件下,从场馆设计、设备材料到施工建造,上海体育馆全部由国内自主完成,不仅攻克了诸多世界性难题,更进行了大胆的革新和尝试。

上海体育馆最引人注目的,无疑是其直径达110米的巨大圆形顶盖,重量超过600吨。如何安装这个顶盖?是建造过程中最大的难题。工作人员想出了一个“中西结合”的方法,先整体提升高度,然后通过微微旋转使其精确落位。最终,圆形顶盖一次悬吊到位。建筑的外立面采用了国内首次试制成功的浅蓝色隔热玻璃,场内照明则采用了605只“满天星式”碘钨灯,这让体育馆的穹顶如星空般熠熠生辉。

1975年,能容纳1.8万人的上海体育馆正式竣工,这是当时全国规模最大的现代化综合性体育馆,也是上海第一座万人体育馆。

工程因首次成功地采用整体提升、空中移位的施工新工艺,荣获1977年上海市重大科技成果奖和1978年全国科技大会奖。1988年7月1日“世界建筑日”前夕,上海体育馆作为新中国成立以来43座优秀建筑之一,载入英国皇家建筑学会出版的《世界建筑史》。

赛事记忆

“到了那么大的场馆,感觉眼前一亮,这里是我们体育人心目中神圣的殿堂。”回忆起第一次在这里参加体操赛事时,女子体操世界冠军朱政感慨道,“站在平衡木上,抬头看到顶上的‘满天星’,耳边是万名观众的加油声,我感到非常自豪。”

上海体育馆落成之后,承接的第一场重量级赛事是国际乒乓球友好邀请赛,掀起上海体育迷的观赛热潮,一场场中外赛事轮番在这里上演。那时,正值中国对外交往步伐加快时期,如此高配置的上海体育馆自然成为了中国与世界加强沟通,增进友谊的重要平台。

国家男排原主教练沈富麟记忆犹新,1976年日本男排来访,现场座无虚席,场外还守候着一大批等票的热心球迷。“当时有一个球,我几乎是跑到了观众席那里,一只手勾球,把球打回对方界内,赢得了全场观众的热烈欢呼,连日本男排也惊呆了。”他说,这是自己在“万体馆”打的第一场比赛,也是这辈子救过的印象最深的一个球。

“万体馆”的昵称,很快传遍申城。据统计,仅1976年初到1977年8月,共有80场体育赛事在“万体馆”举办。

2004年,为适应赛事的需要,上海体育馆第一次改造。当年10月,由姚明领衔的休斯敦火箭队同萨克拉门托国王队在上海体育馆上演了一场NBA季前赛,这是NBA第一次登陆中国。

2005年,上海首次举办的单项世锦赛——第48届世乒赛,上海选手王励勤在“万体馆”登顶男单冠军。

上海体育馆承载了几代人对于体育赛事的记忆。除了“高大上”的国际赛事,这里曾作为多届上海市运动会的开幕式场地,见证了申城体育健儿们的逐梦之路。

焕新出发

2017年12月,徐家汇体育公园项目的升级改造拉开大幕,上海体育馆在保持原有风貌的基础上,不仅进行了结构加固,还做了大量专业服务功能的升级。

改建后,上海体育馆的建筑面积达40552平方米,设置可移动看台,可容纳近1.3万座位(其中活动座席2000余个),内部拆除原有大舞台,形成环形看台,满足举办国内外顶级赛事的办赛条件。

焕新归来的上海体育馆,为市民提供更多元化的体育服务。今年8月12日,这里举行了改建后首场赛事,这是上海全新打造的青少年品牌赛事——2023上海明日之星篮球争冠赛决赛,收获了国内外参赛选手的一致好评。酷炫的灯光氛围、震撼的音响效果是“万体馆”的新亮点。场内灯光参照NBA照明标准设计,同时通过智能控制系统调光的方式,实现多种赛事、训练模式和氛围营造灯光效果。主馆内吊装LED屏幕,上方是直径15米的环屏,满足赛事精彩画面的回放以及现场瞬间的捕捉。

9月11日,世界斯诺克上海大师赛时隔三年重返申城,“万体馆”也迎来了国际大赛首秀。在这座一流的场馆见证与映衬下,世界顶级斯诺克大师们尽情展现华丽的球技与绅士的风采。

如今,上海体育馆成了上海男篮的CBA新主场。出征仪式上,90多岁的魏敦山院士特意来到现场,为球队加油打气。

上月在这里举行刘炜球衣退役仪式上,刘炜动情地说:“我仔细地算了算,我在这里打过两场比赛,一场是跟随国王队打的NBA季前赛,另一场是2006年的CBA全明星赛。”他特意强调,相比上海体育馆,他更愿意称这里为“万体馆”:“这里对于上海来说是一个标志性的建筑,光是在这里绕场一周,在球场外跑一圈,都是一件非常荣耀的事情。现在大家能在这里打球,我的球衣还挂在这里,真的非常激动。”

48年的变迁,上海体育馆记载了一部厚重的上海体育文化史,这座更宏伟、更现代化、更亲民的场馆,必将继续见证上海体育发展的历程。

本报记者 陶邢莹

放大

放大 上一版

上一版