去上图东馆找N个龘

438条龙和观众一起“放飞自我”

本文图片 芦泓材 摄

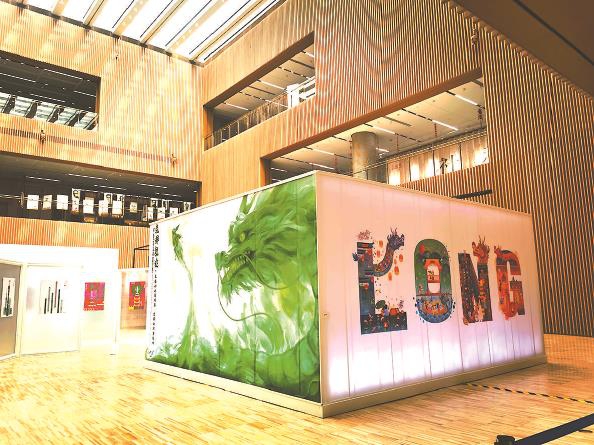

我们是龙的传人。作为中华民族重要文化符号的龙,到底长什么样?今年新春,各美术馆、博物馆、文化馆里都会有出自文物、非遗等有据可考的龙主题展,但是在上图东馆,将有众多想象力爆棚的虚拟神兽的奇妙造型——据说在其他场馆都不会看到这438条符合“创造性转化与创新性发展”的龙。N个龘(dá),昨天起和观众一起“放飞自我”……

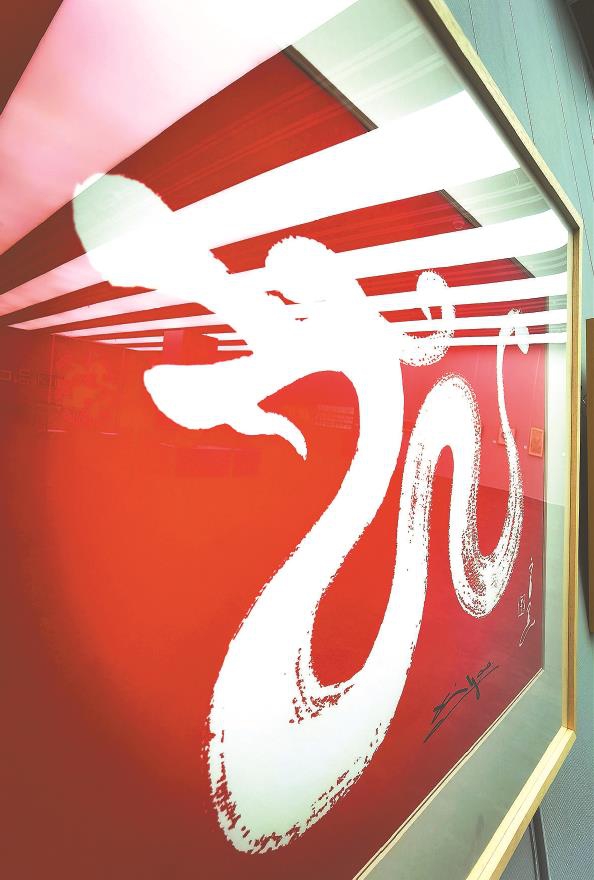

由上海市美术家协会、上海市动漫行业协会、上海图书馆、新民晚报主办,上海市少年儿童图书馆、上海市新的阶层人士联谊会联合主办的这场“龙行龘龘”的超时空、破次元审美盛宴,带给观众的“惊艳”,绝不符合过往认识龙的“经验”。历时2个多月的征稿时间里,共收到专业组作品5346幅(组),小计龙数超过5346;少儿组作品1716幅,小计龙数也超过1716……投稿总数比去年举办“兔——生肖艺术大展”之时多了一倍。凤从龙,龙从优——优中选优出438条龙来装饰上图东馆的“春”。这些龙,可以在油画布上,也可以在国画宣纸上,可以是一尊尊“活起来”的雕塑,更可以是平面设计、动画乃至CG 、AIGC创作……

“创”龙高手

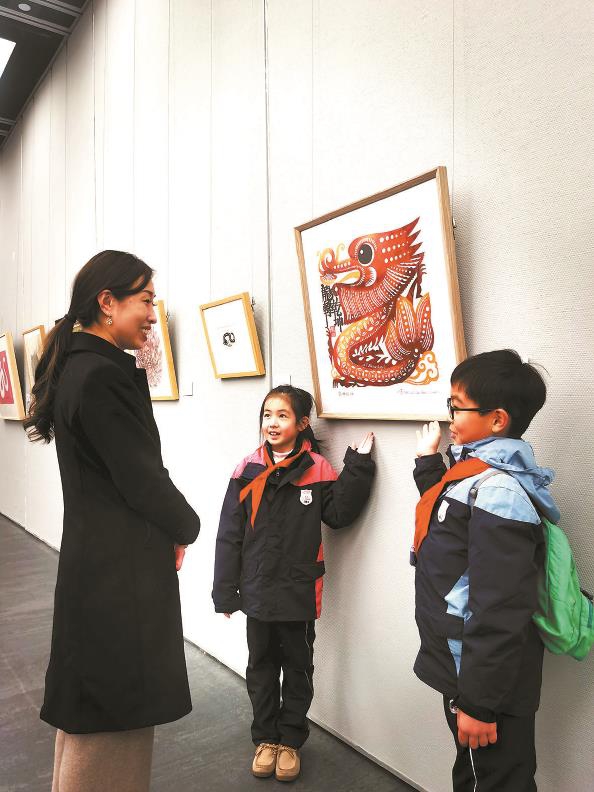

“创”龙高手70%以上是年轻人。布展则依赖上海视觉艺术学院的师生。基于非遗元素的“龙形再现”,令人回望传统的同时感受时尚。李忠旭的《苗龙再现》,以苗绣的手法展现出既古朴又时尚的龙;谢婷的《青龙苗会长卷》以CG手法呈现出色彩丰富、层次分明、如入风云、气象万千的庙会场景,青龙金凤穿梭其间,各路仙人御马而来……装置艺术《纤手扬桨,流水华章》则是以非遗项目月份牌美女为元素,让她们都以划龙舟的方式“动”起来;马千里(又名:不二马)以年画理念再现了《生龙活虎新门神》,左青龙、右白虎,憨态可掬;海派绣球,也是非遗项目,以100多个绣球连缀而成的“绣球龙”,成为色彩斑斓的一串。

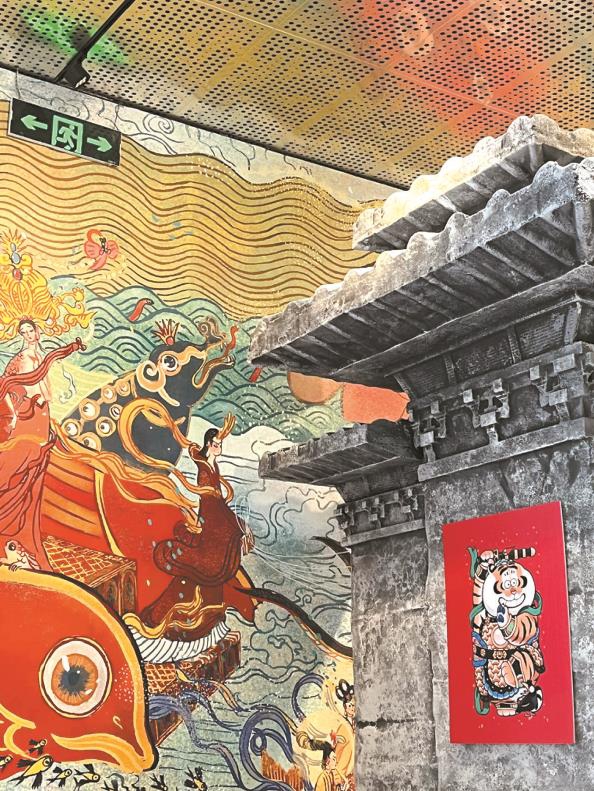

可爱古风,令人忍俊不禁。祁娇娜的《二龙戏珠》画面上,“珠”圆玉润的嫦娥与两条屋檐上的龙一起“斗地主”。当“地主”是嫦娥的时候,两条屋檐上翘首以盼的龙“不争不抢”……在上图东馆借婴儿车的地方,还有一对贴在观光电梯玻璃外墙上的粉粉的“亲子龙”,劝慰读者“龙年也要多读书”,这里几乎就是龙与上图东馆的主题融合。一楼第一展厅的墙面,顶天立地刷上了叶露盈的《洛神赋》,既有古色又有新意的“天地”,让读者沉浸于山海云间。

“数”龙潮流

展览的主旨是吸引年轻观众、亲子家庭,自然邀约了比以往展览更多的年轻艺术家、艺术类高校师生、美术造型从业者。相比老一辈艺术家创作的威严儒雅兼具的龙、相比中生代艺术家创作的力量浑厚兼容的龙,年轻一代的龙更加灵动、可爱甚至搞笑、滑稽,赋予了龙更为丰富、动人的性格特征。

不过,传统文化的血脉,始终在全年龄艺术家的身体里跃动。基于文物或者考古题材的角度切入、古代纹样为基本元素的幻化,也是参展艺术家的首选主题——但是各有神采飞扬的表达。数字化,是跨界创作的工具,也是天马行空的“交通工具”。此次参展作品80%以上是数字稿,一方面是基于年轻创作者的创作习惯,另一方面也是打破创作次元壁的创作手法……

在上图东馆的大门、一楼、三楼、五楼、七楼等各个楼层、展厅、通道等都有形态各异、妙趣横生的龙——它们要么体现出飞龙在天的艺术高度,要么体现出潜行入海的生活深度。传统文化凝聚在时尚生活中,生龙活虎,还得看龙——生肖艺术大展。这里龘龘前行或潜行的龙,其他地方都看不到哈!

本报记者 朱光

放大

放大 上一版

上一版