却道天凉好个秋

——苏童长篇新作《好天气》一瞥

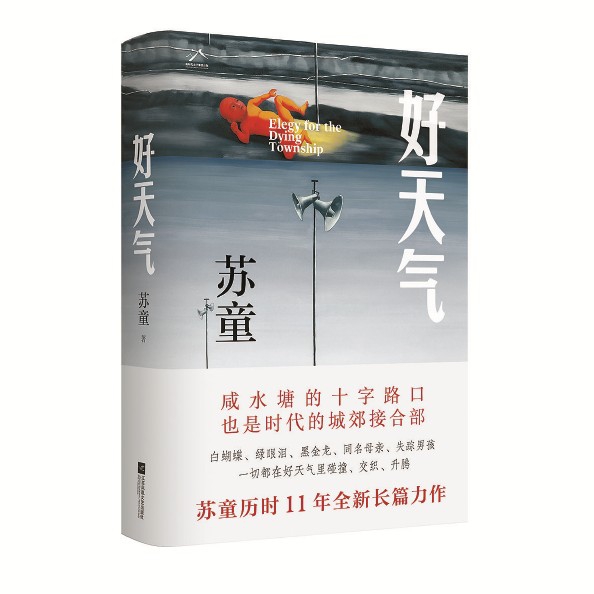

《好天气》单行本2025年5月出版

《好天气》首发于《收获·长篇小说2025春卷》

王宏图:复旦大学中文系教授,作家,文学评论家

◆ 王宏图

自2013年《黄雀记》问世并荣膺茅盾文学奖之后,整整12年苏童没有再推出新作。对于他那些忠实的铁粉而言,这段时光真是难捱,真有望穿秋水之叹。这次终于千呼万唤始出来,苏童没有辜负众多读者的期盼,抛出了这部沉甸甸长达47万字的重磅之作《好天气》。

在当代文坛上,苏童素以轻盈灵巧的中短篇写作见长,以往的长篇大多在20万字上下,笔力狠劲十足的《米》不到15万字,堪称小长篇的典范,而《黄雀记》也不过25万字左右。这一次苏童似乎是憋足了劲,调动了自己全部的记忆、情感与灵感,奋力一搏,立志写出一部集大成之作。单从篇幅体量上看,在当今快阅读的时代便足以让人周身一颤。更让人啧啧称奇的是,据说这部小说的初稿有百万字之巨,几经删减才压缩到了今天这个规模。

的确,从全书开篇读上几段,人们便会欣喜地发现,那个熟悉的苏童又回来了。历经十余年,他风采依旧,以细密而不乏轻盈的笔触构筑起了一个五色斑斓的想象王国。萦回在苏童先前数十年作品中的主题、色彩、氤氲气息、节奏格调,甚至人物都一一依次登场,仿佛一首大型奏鸣曲中的诸多主题在初次登场之后经扩充反复后再次呈现。《好天气》倾全力描绘的咸水塘,与他先前作品中标志性地标的“香椿树街”“枫杨树乡”几乎是毗邻而立。但和后二者不同的是,咸水塘东与塘西竟是两个世界:塘东是城区街道,塘西是乡村,世代以制作殡葬用品为生——这是上世纪70年代中叶城郊接合部的典型生态。此外,塘东塘西都有一个名为“招娣”的母亲,她们恰巧同一天在同一家医院生下了一个男孩和一对龙凤胎,而由此引发的恩怨情仇构成了这部小说的情节主线。

在人们的印象中,苏童文笔优雅,洗练精准,洋溢着浓烈的诗人气质,但这并不妨碍他在《好天气》这部新作中大量化用民间故事元素乃至鬼怪故事。据他夫子自道,他初稿之所以写得那么长,就是想写一部郊区版的《聊斋志异》,林林总总的鬼魂出没其间,上天入地无所拘囿,恣肆无忌地徜徉在田野河溪,到了定稿时初时的构想大为缩减。不难发现,这一与纯粹的写实手法相悖的灵异元素在苏童的作品中并不是第一次出现,他早年的短篇《樱桃》中邮递员遇到的少女白樱桃其实是早已去世两月的鬼魂,而《好天气》中鬼魂的初次作祟是在塘东招娣到塘西招娣家,欲向她丈夫萧木匠讨还已离世的婆婆的棺材钱。这一难解的冤结像是打开了潘多拉魔盒,引发了一连串匪夷所思的奇异事件。自此之后咸水塘幺蛾子频现,鬼影幢幢,四处走动的鞋,用棺材木料制成的椅子飘然移动,白蝴蝶之灾,罹患上蛇行症的村民,不一而足;而鬼魂附体、在水中游弋的鹅,成了整部作品中最为引人瞩目的形象。

弥漫在《好天气》中的魔幻色彩,虽然与现当代中国文学占据主流地位的现实主义风格判然有别,但并不能视为苏童的戛戛独造,它从某种程度上接续上了源远流长的文学传统。国人自周代以降,信奉“敬鬼神而远之”的准则,但在娱乐消遣性强的文本中,妖魔鬼怪林林总总。先秦的《山海经》已有谈鬼说魔的文字,汉代的《列仙传》,魏晋南北朝年间的《搜神记》《幽明录》,唐代的《玄怪录》,各种鬼怪的灵异故事俯拾即是。清代蒲松龄的《聊斋志异》可谓此类作品的集大成之作,近500篇作品淋漓尽致地描摹出妖魔鬼怪的千姿百态,虽是用雅驯的文言写成,其生动程度堪与早一个世纪问世的白话小说《西游记》相媲美。苏童以往作品中也有此类超现实的灵异元素存在,但《好天气》将它强化到了前所未有的高度,他将诸多古典神怪元素加以创造性转化,散布到文本各处,成为小说情节推动中不可忽略的动力,这在“塘西之乱”中表现得尤为明显。

应该指出的是,尽管有着林林总总的魔幻元素,《好天气》从总体上看还是写实笔法占据主导地位。纵观全书,它精细地描摹了一幅硕大的上世纪70年代中后期的风俗画面。它采用了扇形结构,叙述的主线是塘西招娣家儿子好福的神奇失踪及其多年后的归来,它不乏传奇色彩,谜底到后半部才揭开:令人惊悚的是,好福竟然是被两个姐姐好英和好芳私底下卖给了外人。围绕着这条主干线索,《好天气》辐射出多个情节分支,将塘东塘西的众多人物和事件一一牵出。在字里行间,人们感受到了田园诗的温馨,目睹了他们不无艰辛的生活,还有令众人欢呼雀跃的彩色天空——那是工业污染的衍生物,只是当时人们大多不明就里。

小说临近结尾部分将叙述的时间线延伸到了20世纪90年代,咸水塘发生了前所未有的巨变,从迁坟开始,一个个极富诱惑力的开发项目相继落地,人们潜藏的发财梦纷纷浮出水面,“北欧风情街”将这一切推向了峰巅,它不禁让人联想起余华《兄弟》下半部中那些热气腾腾的场景,只是少了后者乱哄哄你方唱罢我登场的闹剧气氛。而小说全书的标题“好天气”在此泄露的并不是直白天真的颂歌,准确地说它更像是一种复杂的情感表达,有着对上世纪70年代至90年代世事沧桑的体悟与感慨,有着难忘的童年生活的欢乐,更多的是羼杂着苦涩、无奈乃至痛楚的记忆。读到全书结尾的那幕场景:我母亲兜着鲫鱼在厨房里念念有词:“年年有余,年年有余啊”,读者霎时会恍然大悟:年年有余中洋溢着对生命的礼赞,也蕴含着天凉好个秋的感慨与嗟叹。这才是生活,才是日日夜夜在塘东塘西那些父老乡亲的甜酸苦辣,才是在你我他身边展开的好天气。

放大

放大 上一版

上一版