刘强 做都市里的守艺人

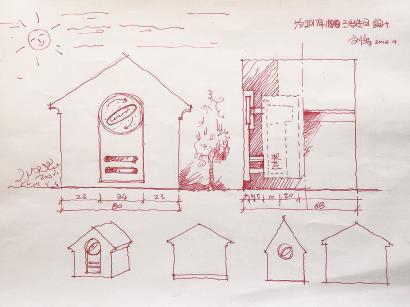

刘强按照客户要求定制礼物的图纸和实物

刘强的仓库中装满了淘来的旧物

由工匠手工制作的木器家具

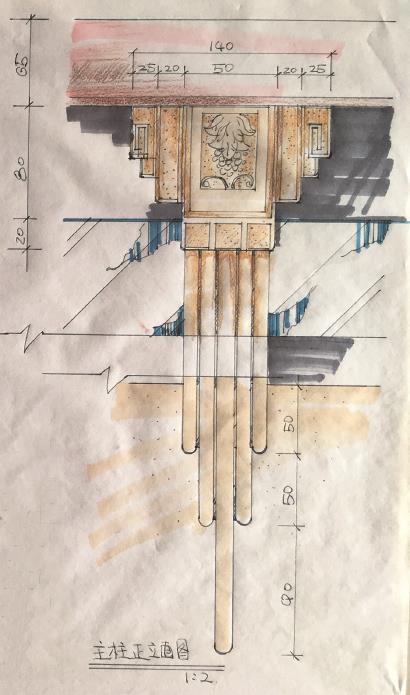

刘强为制作立柱所绘制的立柱正立面图

“一木一作”木作定制工坊的第一张合影

为客户定制的沙发

◆徐 行

十五年来,刘强经营着自己的设计师事务所,又办着三十余人的手工木作家具定制工坊。他是有着20年经验、3000平方米仓库的海派家具收藏家,也是仅用三年就从入门到精通的音响发烧友。这位生于山东、学在苏州、立足上海的“斜杠70后”,给自己的微信取名“想做木匠的厨子”,在传承与创新之间享受爱好带来的乐趣,探寻着属于这个时代的海派融合之道。 ——编者

“一墨十方”“一木一作”创始人刘强的设计工作室在武康路。进门后,目光所及全是设计师四处淘来的旧物,阳光透过老式黑色铁窗洒进会议室,中间是上世纪初漂洋过海而来的三米长木桌,角落里上世纪三十年代的木柜顶上摆满奖杯与证书,柜子里塞满了设计书籍和材料。

尊重工匠 活态传承

自从2000年开始从事室内设计,刘强就常与大大小小的家具厂合作。“早些年上海身怀绝技的手艺人不少,”刘强很是感慨,“后来就越来越少了。没转型成流水线式生产的家具厂一个接一个地关了。”2010年,正是刘强向定制设计转型的关头,两家与刘强长期合作的家具厂却先后关了门。刘强也找过外包工厂合作,成品却不尽如人意。这让他意识到,由经验老道的匠人严格按照图纸手工定制家具,是他设计落地的关键一环。刘强决定挽留常与他合作的老手艺人,于2011年成立“一木一作”木作家具定制工坊。

与流水线生产相比,手工定制在效率方面完全处于劣势,机械化喷漆、螺钉拼块比匠人手工上漆、手作榫卯快上几十倍。白坯、雕花、上漆,这些环节有必要全部手工完成吗?刘强的回答是肯定的。唯有遵循手工艺的造物逻辑、加以匠人们的全心投入,被充分感受、爱惜的天然原料才能成为有温度、有个性、质感细腻的作品,这些作品是由自然、匠心、主人共同完成的,三重要素,缺一不可。用消费主义、更新换代的眼光,单以效率和成本来评判传统工艺恰恰是忽略了它的核心特质。传统手艺所承载的意义也远不止生产,更在于传承历史文化的记忆,保有个性化与人情味。

“厂里的大师傅们和我认识都有十几年了。”刘强算了算年数,“合作最长的师傅,今年是第二十个年头了。”三千余平方米的工坊里有三十余名工人,工作组合多以家庭为单位。大师傅们的子女随着父辈进厂,作为二代学工。刘强为师傅们包办食宿,食堂一日三餐一周无休,宿舍离工坊仅隔一条小路。“想让他们得到足够的尊重,拿份体面的工资,过点省心的日子。”刘强叹了口气,“但光这两年,我这儿就走了两个二代学工。”年轻学徒的流失是刘强心里拔不掉的一根刺。传统家具手艺人要求严、门槛高,单学徒期就至少要十年,工匠的工作环境比较艰苦,甚至许多漆器工匠的手臂难免受到漆料的腐蚀。一些老家的亲朋听说是在“工厂里做活”,觉得不上档次,缺乏理解和尊重。“前几个月,一位大师傅的儿子辞职了。其实,他很快就能独立做些物件了。”刘强脸上满是遗憾。

工坊体量小,业务不稳定,主要靠刘强的设计公司补贴。手艺人的精神文化也难以得到年轻一代的认可。“只希望尽量把手艺保存得久一些吧。”刘强说道。

延续历史 以人为本

耳濡目染,不学以能。刘强的爷爷做了一辈子教育工作,琴棋书画样样拿得起。刘强母亲的家族也是当地有名的手艺世家。刘强父亲年轻时从事机械方面的工作,手捧铁饭碗却志在种树种菜,没做过一天木匠却在家里搭了一个小木工作坊。亲戚家和老屋里的不少家具皆是出自父亲之手,有几件一直沿用至今。童年的刘强,成天窝在父亲的小工坊里,看父亲做家具,时不时帮忙打下手。“那个工坊就是我的天堂,平时没少祸害父亲的那些家伙什儿。”

2000年大学一毕业,刘强便入职达芬奇家具做起了室内设计,后到加拿大梁建伟建筑设计公司任设计总监,其间还在广州帮公司打造“东方世家”家具品牌。2006年,他独立创办了“一墨十方·刘强设计师事务所”。在2010年前后,屡获奖项的事务所将业务重点从企业客户转向个人,提供一整套专属设计定制服务。“我不想做流水线设计,量产不是我的追求。”刘强坚定地说,他相信因地制宜、为人定制才能发挥设计的最大效益。

一次,客户提出要装一对立式音响,出于对设计效果的极致追求,刘强着手与资深音响专家合作,按照客户的居室空间和音质偏好,定制了专属音响。从此,刘强在音响发烧友的路上一发不可收拾,在他的办公室里堆了两整套立式音响和许多调试用的零件,在他的设计中,定制音响成了又一个亮点。“我喜欢这样的机械美感,”刘强指着矮柜上的开盘机说道,“刚接触音响那年几乎把所有设备都玩了一遍,现在只留下这几台了。这些都是省级广播电台才会用到的。”二十年职业路,刘强一路学习钻研、完善细节、连点成线,对设计方案精益求精的背后不仅是孜孜不倦的敬业精神,更有着他从父辈那里学来的对生活的热爱。

近期,刘强正在为复兴路一栋历史保护建筑设计装修方案。卸去原有装修后,刘强发现房子有一半墙体颜色异常。查阅历史资料后得知,房屋在战争年代里曾被空袭炸毁了一半,颜色异常的部分就是当时的住户匆忙修砌而成。“我觉得装修方案中应该延续那栋建筑所承载的历史与故事。”不修饰、不忘记,自然而为。设计回归到人,也就回归到了这片土地和它孕育的文化。

联想翻新 海派精神

闵行江川一座3000平方米的双层仓库是刘强为他收藏的家具找的新家。“刚开始是摆在家里,后来放在朋友的工厂里,再后来就租了仓库。收购的家具越来越多,然后就得找更大的地方。”刘强摸着头有些不好意思地笑了。他享受在假期时独自一人钻进仓库,与一件件家具对话、与它们的设计者对话、与它们曾经的使用者对话。

缘起于主业设计之需,刘强发现老物件总能给他带来新思考、新灵感,而拥有实物允许他更好地观察细节、触摸质感。起初,他主要收藏传统苏式家具,在2003年受加拿大老板梁建伟的影响,刘强对海派家具产生了浓厚兴趣。他发现,以外乡人的视角去欣赏这些家具,能让感知变得更加立体。从此,每到周末他便会去虹桥路一带的老家具市场和城隍庙附近的旧货市场一家家地逛,随后便会拎着新淘来的宝贝去附近茶楼会友闲聊,有时还能从同好那儿得来几件有眼缘的物件。一期一会,直至市场拆除,刘强乐在其中,也交到了不少圈内朋友。直至今日,许多家具店老板仍习惯为刘强预留尖货。“有一批刚收来的家具今天要入仓了,大概七八十件。”刘强嘿嘿一笑,“现在都是手机下单了,很怀念那段淘宝的时光。”

家具收来后,对完好度九成以上的家具,刘强会原样保存,对有明显瑕疵的家具进行联想翻新,对零件进行重新组合。所谓“联想翻新”,就是在理解设计者理念、考虑使用场景之后,利用零件合理重组为新的形态,或用与原件有别的涂料进行翻新,留下现世的烙印。与主流的“修旧如旧”观念不同,他强调新旧有别,不可替代:“故意做旧在我看来是做作的、不自然的。”

刘强的修复理念恰与海派精神的本质相符:跨越时空、地域的融合,尊重而不受时代、地区的束缚。对他而言,翻新老物件是重新解读旧时代的设计与生活,再用当下的目光唤醒沉睡的生命力,从而延续人的故事。以狭义的海派家具为起点,刘强一路延伸、拓宽边界,近期又将目光投向那些富有民族特色的装饰与用具,探索新的融合理念。

在网红经济蓬勃发展、中古家具店层出不穷的当下,刘强面对潜在的巨大利润也不曾动摇:“收藏是为了感受设计,体会故事,揣摩、还原那个年代人的生活。从思考中获得的新感受比经济收益重要得多。”刘强未将收藏仓库对外开放,不愿其沦为拍过就走的网红打卡地。刘强戏称自己是“捡破烂的”。对于自己所做的一切,他表示,“都是因为喜欢,享受其中很重要。”

放大

放大 上一版

上一版