茅奖作品演出热

严肃文学为舞台注入长久生命力

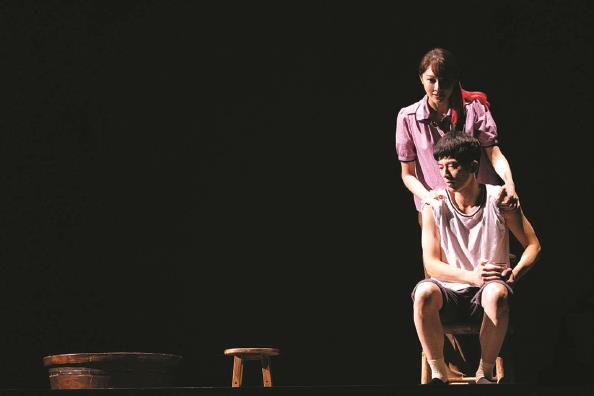

话剧《白鹿原》剧照

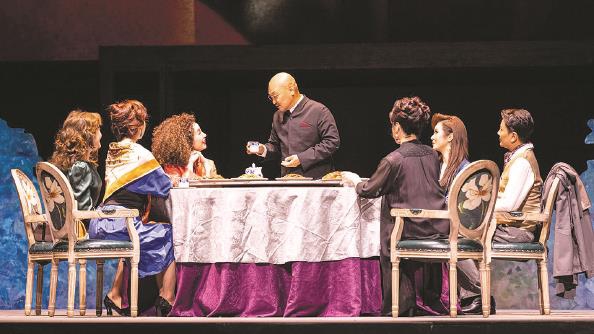

舞台剧《繁花》剧照

舞台剧《繁花》剧照

每年茅盾文学奖获奖名单的公布都会掀起一阵文学热,每一部上榜的文学作品更会掀起一阵改编热,不光影视剧制作公司第一时间会来争抢版权,各种形式的舞台作品也是百花齐放。例如今年茅奖作品《千里江山图》已经推出了同名广播剧,本月同名评弹作品也将建组,话剧、影视作品都已经在筹备中。

当下申城舞台,第九届茅奖作品改编的舞台剧《繁花》正在热演,第四届茅奖作品改编的话剧《白鹿原》即将来沪,展现第三届茅奖得主路遥人生的话剧《路遥的世界》昨天刚结束在上戏实验剧院的演出,第七届茅奖得主麦家的代表作《风声》又即将搬上音乐剧舞台。

在很多艺术院团难觅优秀编剧的情况下,改编茅奖作品让哪怕小众的艺术门类有了酒香不怕巷子深的底气,严肃文学的功力则让剧目在深度和广度上具备了天生优势。《繁花》已演出约90场,《白鹿原》则开创了6年75座城市497场巡演的纪录,而新的一批刚刚或即将问世的茅奖舞台剧,文学已经为它们铺垫了一条长长的路。

舞台作品鲜活文本百态

“就像一卷浮世绘,在观众眼前展开。”导演马俊丰在舞台上展现了《繁花》里一群普通上海人的一生。沪生、阿宝、小毛等弄堂群像,交织着命运的律动,浸满了世故人情。8月23日至9月10日,舞台剧《繁花》首次以第一季、第二季连演的形式登陆美琪大戏院。四个月前,位于维多利亚港湾的香港文化中心大剧院也因为《繁花》的到来而展露出海派风貌。

两季舞台剧都沿用了金宇澄原著的写作手法,用上世纪六七十年代和九十年代相互交替的方式,通过阿宝、沪生、小毛三人的命运,串联起多个人物群像,在强烈的时代场景对比中呈现出个人命运的变化。时间交错的叙事和别出心裁展现时间流转的舞台设计,形成了独特的“繁花美学”。

就故事的主题而言,第一季是“聚”,情感更丰满,剧情更跌宕,人物的命运更曲折。舞台意象是“时间之轮”,圆盘转台一转,可以展现“无奈”和“荒凉”,也可以是饭局里流转的“人情”和“世故”,更是一千五百个“不响”的暗喻。第二季是“散”和“重逢”,过客匆匆,烟消云散,展现的是繁杂的过往、花样的年华、生活的缝隙、人性的暗流。

《繁花》第一季与第二季这一对“双生花”,统一在独特的“繁花美学”中,让经典文学作品跨越艺术体裁,流淌出了生活里的绵绵诗意。深入时代记忆、贴近城市肌理,剧作为观众带来余音袅袅,无限风情。马俊丰早已设想,最终的目标是在舞台上把长达9个小时的三季《繁花》一次性为观众演绎。两季连演,只是这个计划的第一步。

改编剧本不改文学内核

短短两个半小时浓缩50余万字鸿篇巨著,陕西人艺话剧《白鹿原》9月23日至24日将在上海东方艺术中心连演三场。如何将具有线性叙事特点的小说改变为具有戏剧性的话剧并将其在舞台上呈现?《白鹿原》既有丰厚的原著基础,又有精妙的改编力度。

从小说到话剧,《白鹿原》延续了原有的故事主线,以黄土高原上白家、鹿家两个宗族势力的变迁,展现了中国社会饱经风霜的历史图景。“舞台上根本没有演员,舞台上就是一群《白鹿原》的生民”,这是观众对于陕西人艺《白鹿原》的评价。编剧孟冰表示,该剧是他投入感情最多的作品,所做的功课达到几十份文件,厚度超过原著十倍之多。

巧取风水地、恶施美人计、孝子为匪、亲翁杀媳等故事情节在舞台上一一呈现,这些浓厚的乡土元素,一方面,与作品的主题内容交相呼应,使其得到具象的呈现,另一方面,使舞台风格更具地方特色。满台的陕西话虽然经过改良,却无疑蕴含能让原作充分展示魅力的适宜土壤,拉近观众与故事发生地的距离。

致敬作品展现心路历程

同样富有陕北地方色彩的还有刚刚在上海首演落幕的话剧《路遥的世界》,作家路遥与上海结缘,始于上世纪八十年代初,他的中篇小说《人生》在上海发表后引发的讨论令全国为之关注,以至于文学界把1982年称为“路遥年”。《路遥的世界》这部作品既是向路遥致敬,也是向文学精神致敬。

《路遥的世界》的三幕恰恰对应《平凡的世界》的三部,将路遥的心路历程和创作过程、小说中人物的命运故事交汇一体。编剧孙祖平在谈及创作过程时坦言,他写的是一部“心理剧”,展现的是路遥的内心世界。导演万黎明表示,这部戏首先是想献给与路遥同龄的父辈们,希望有这样一部作品让他们回忆,把他们的情感延续下去。同时,这部作品也献给自己的兄弟姐妹,给尚在奋斗中的人们提出人生的思考。最后,它还献给下一代的孩子们,希望让他们了解上一辈人经历了怎样的奋斗历程,从而更好地珍惜自己的拥有。

上海之于路遥有特别的意义,杭州的麦家理想谷对于麦家来说也有特别意义,这里是他的小说《风声》的诞生地。9月1日在麦家理想谷这个公益性书店,麦家和音乐剧制作人阿云嘎共同启动了音乐剧《风声》的创作。麦家在《风声》里创造了独特的文学空间,引领万千读者走向宽广的精神世界。《风声》中有大孤独,也有大绝望、大坚韧,恰如麦家当时的心境,他剖析道:“看似我写了一群无情之人,而这恰恰是我最深情的作品。”音乐剧《风声》打造的中国原创谍战类音乐剧,也将为当代文学经典搭建更多元的艺术舞台。 本报记者 赵玥

放大

放大 上一版

上一版