都市美学新华章

——艺术、城市与博物馆

静安雕塑公园 展品“地平线” 张龙 摄

上海博物馆实证中国:崧泽·良渚文明考古大展 王凯 摄

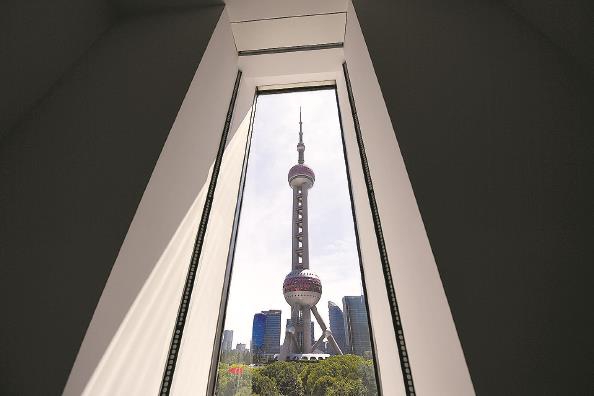

浦东美术馆 孙中钦摄

静安雕塑公园 展品“城市之声” 张龙 摄

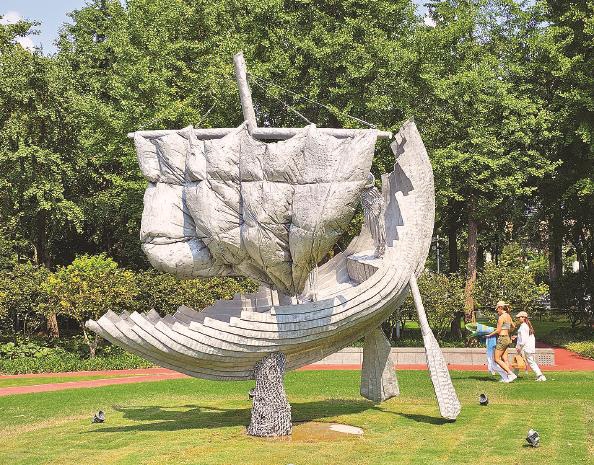

静安雕塑公园 展品“世界桥” 张龙 摄

◆徐明松

日前,为上海博物馆东馆公共艺术全球征集大赛举办的学术论坛在上海大学召开。随着城市化进程的不断加快,公共艺术作为城市精神文化的素质方略,在城市建设当中扮演着越来越重要的角色。上海博物馆保留着中华民族优秀传统文化,既承载着我们共同的历史记忆,也是共建共享的美育空间,如何将博物馆文化艺术资源与城市艺术空间连接起来,如何通过公共艺术设计让文化得以传承交流,让城市空间焕发生机与活力,正是卓越城市建设与公共艺术论坛所要探讨的核心问题。

博物馆的“打开方式”

城市是人类文化的大“容器”,而博物馆则是一个城市乃至国家历史与文明的“入口”。因而,博物馆的“打开方式”尤为重要。现代意义上公共艺术的发轫和发展,则是让博物馆的“打开”方式产生了革命性的变化。例如,巴黎卢浮宫的“入口”就是一种独特的打开方式,当年贝聿铭以一组金字塔让这个拿破仑庭院里的博物馆入口成了最具盛名的公共艺术作品,与卢浮宫宏富的藏珍一样蜚声世界。近二十年来,伴随着城市更新和新博物馆学的发展,公共艺术的理念、方法和路径已发生了变化。一方面,博物馆建筑作为公共艺术载体和媒介的属性并未变化;与此同时,与“打破博物馆围墙”的传统口号相契和,新的公共空间语义在重构。由此,博物馆建筑及其空间的设计也趋于冷静和内敛。又如努维尔设计的浦东美术馆,这个处在陆家嘴被称为“诗歌级”地理节点上的建筑十分低调,并不争奇斗艳。而30多米挑高的中庭所呈现的共享空间体验,镜厅与多个矩形展厅令这个“白盒子”变成人们纷至沓来的“引力剧场”,“展览+”已然是今天人们日常休闲生活方式的一部分。

此次上博东馆公共艺术全球征集远非止于项目方案的遴选过程,本身亦可看作一个公共艺术的行动策略,是力图打造卓越城市建设过程中,公共艺术项目机制创新的范例。公共艺术的本质语义在于建设一种更具开放性、多元性和交互性价值取向的精神载体和媒介,这与当下城市文化软实力的形塑是对位和匹配的。上海博物馆的收藏是中华民族的瑰宝。美洲大诗人博尔霍斯曾经有过一句动人的诗句,“请允许我独立设想,天堂一定是图书馆的模样”,中国文联副主席许江把它改了改“天堂一定是博物馆的模样”,因为那里有祖先的气韵,有历史的风采,有中国民族的脉络,有我们文化和风雅的根。当年上海博物馆如一只宝鼎坐落在人民公园南侧,本身就是中国城市建设的一个经典,上博东馆的建设也吸引着全国人民的关注。在中国美术学院杭间教授看来,博物馆的公共艺术首先要考虑博物馆的使命。因此,鉴于上海博物馆东馆的特殊地位,这次公共艺术作品的征集可变为一个系统化的行为,不仅仅是公共空间艺术形态,同时包括博物馆对于整个公共艺术的理解,包括展陈,包括家具,包括公共教育的展开,最终服务于“社会大美育”的使命之下。

城市美学的阐发植根于城市历史记忆的文脉之中。公共艺术在地性发生的契机也在于对文化根性的追溯和反刍。立足于海派文化、江南文化和红色文化的支点,寻求历史与现实的接续和对话,上海博物馆之前所举办的一系列友好型、数字+和文创+的公益性展览,不仅反映了博物馆的体现公共福利的文化属性,也透析出公共艺术与公益性的一种耦合的关系。公共艺术是追求公共利益最大化的艺术媒介,博物馆公益性的概念包含了公共利益和公共参与的意涵,作为一种内生的力量,彰显公共艺术创作的表现张力。

以人为本的公共艺术

上海的公共艺术经过近二十年的发展,从最初的点状项目的实验探索期,诸如上海大学美术学院曹杨新村、上海视觉艺术学院三林古镇公共艺术项目等,伴随着城市更新的步伐,滨江45公里岸线改造项目贯通,以及一江一河战略规划的实施,目前已进入成熟期,全域全覆盖的态势不断深化。

依附于西岸艺博会、Art021艺博会、上海城市艺术博览会等各种艺术展会;上海城市空间艺术季、苏河灯光秀、桐庐大地艺术季等公共艺术活动项目,整个城市公共艺术发展宏观上呈现出跨地域的大型化、规模化趋势,反映出长三角一体化发展的联动效应;微观上公共艺术的社区化态势也愈加显著。这些大大小小的公共艺术项目,不少是依托近现代工业遗存改造的人居休憩空间,既为市民提供了舒适的休闲和艺文活动场所,又保护了城市文化记忆和历史建筑肌理。虹口的今潮八弄就是依托旧区改造将上海石库门里弄住宅华丽转身为艺文活动新空间,评弹讲习所的进驻和一系列有着在地历史印记的图像展(如“Art良友”展等)塑造了浓厚的文旅+氛围。滨江岸线工业遗存工程杨浦滨江南段改造中,诸如泵坑变为艺术空间,净水池化身咖啡厅,塔吊在艺术家手中成为全新的空间作品,原本的转运站现在已经变为爬满风车茉莉的绿色之塔,这样的案例不胜枚举,每一位市民都由此见证着城市旧貌换新颜。又如同济大学章明教授主持的武夷Mix 320,则是走入家门口的社区化城市更新,人们可以喝一杯咖啡买一束花,路过农贸市场、卫生中心、裁缝铺,再带着菜场新鲜的食材回家。可以说,城市微更新项目宛如毛细血管渗透到街区的每一个角落,口袋公园随处可见。这种有着鲜活人文意象的“场所性”构成了公共艺术的载体和触媒。

作为城市文化地标,博物馆的场所性以及与周边街区的连接,可看作城市美学发轫和阐发的核心节点,具有示范性和联动性的价值。国内外皆有着环博物馆文化圈或连接博物馆X公里计划之类的样板。静安雕塑公园内举办的国际雕塑艺术展已持续近二十年。公园内的上海自然博物馆与周遭的景观雕塑形成了协调的呼应,尤其是与一些关注人与自然生命活动主题的作品相得益彰。这与此次论坛上,保科丰巳教授谈及的主题型博物馆公共艺术场外延伸的现象相契合。第七届静安上海雕塑艺术展《空间的进化》令人流连忘返。安东尼·葛姆雷的《根》、卡婷卡·柏克的《世界桥》以及莫拉达瓦加的《城市之声》等都演绎着城市中人与自然的生命故事。策展人毛文采说,公共艺术“让观众喜欢才是最重要的”。无疑这就是“人民城市人民建”理念和公共艺术介入城市更新至为重要的一个圭臬和目标。

博物馆与公共艺术的不解之缘,并不局限于建筑空间的“外在形态”的改变,而着力与新博物馆学的理念相对位,追求开放、包容、参与和互动的博物馆文化新生态新机制的建设。生活艺术化、艺术生活化不是互文修辞,而是艺术与日常的融合贯通,是一种以人为本的理念认同和行动策略。

放大

放大 上一版

上一版