一展看尽大汉雄风

展览现场

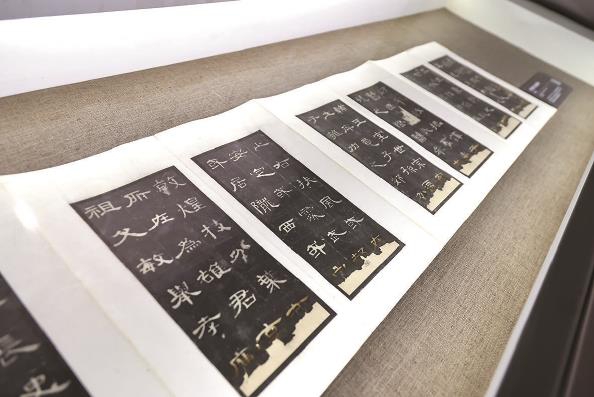

《曹全碑》局部(俞复藏本) 本报记者 王凯 摄

国内外首个以汉碑善本为专题的展览——“大汉雄风:上海图书馆藏汉碑善本展”今天上午在上海图书馆东馆一号展厅开幕,刻石、碣石、石阙、碑版、摩崖、石经、画像……90余件汉碑善本中达到国家一、二级文物标准者有80%左右,是迄今为止汉碑拓本最高文物规格的展览,全方位呈现汉代石刻文献之美。

精品荟萃

汉代石刻,无论是丰碑大碣,还是摩崖文字,内容涉及汉代政治、经济、教育、宗教、文学艺术及社会风俗等,构筑了一座汉代文化博物馆。而碑帖拓片经过名家收藏、装裱、题识、观款,为后人留下了更广阔深邃的文化内涵。

此次展览囊括了汉碑中的精品,如《乙瑛》《礼器》《孔宙》《史晨》《曹全》《张迁》等名碑,也选取地处偏远的摩崖名品《西狭颂》《石门颂》《郙阁颂》《刘平国摩崖》等等,近半数确为汉碑明拓,可谓是汉碑善本中的“极品”。

其中,《曹全碑》于东汉中平二年(公元185年)十月二十一日刻立,碑文主要记叙东汉官吏曹全的家世背景及政绩成就,歌颂其功德。到了明末,大风吹折树木压断石碑,此后人们见到的拓本多为碑石断裂后的版本。此次展出的俞复所藏《曹全碑》,根据碑文状况判断,是俞复旧藏明拓未断本,因此价值极高,是目前所知仅次于上海博物馆藏“因字未损本”的顶级文物。

据本次展览策展人之一、西泠印社副社长童衍方介绍,这一善本每一页底端都有火烧痕迹,最后一行的字被烧到,但仍然隐约可以辨别。根据书册最后俞复题跋记载,1915年秋,俞复在文明书局打算用玻璃板影印碑帖时,印厂突然发生火灾,他所收藏的明拓汉碑都被烈火烧灼,有些拓本全部损毁。

不幸中的万幸是,这一册《曹全碑》由于开本比较大,帖芯比较短,受损程度较低,只有最后一行的字被烧到。因此今天还能看到较为完整的这一版本的《曹全碑》。

气势震撼

上海图书馆研究馆员、碑帖专家仲威建议,体会金石文化的魅力,可以从书法、传拓、装帧、人文四个角度去欣赏。

汉代是中国书法史上极为重要的发展时期,此时隶书逐渐从秦篆演变而来,变成别具风格的主导字体并广泛应用。汉碑隶书风格多样,《曹全碑》为汉代隶书代表作之一,用笔秀丽多姿,结构飘逸端稳,布局舒朗匀净。汉碑距今已有两千年历史,经风雨侵蚀,石碑表面已经风化斑驳,因而拓印时会在纸上留下大片石花。于历史长河中“绽放”的石花层层叠叠,颇有一番趣味,这就是“传拓之美”。

本次展览,亦是碑帖装帧大赏,各种形态的碑帖均有展出。在碑帖善本的流传过程中,历代金石学家留下的钤印、题签、题跋都使拓片超越本身保存与复制的功能,成为独一无二的文物,这就是“人文美”。如《沙南侯获碑》拓片汇集了近代甲骨文研究奠基者罗振玉,甲骨文的首位发现者王懿荣,书画家、鉴藏家吴湖帆等众多学者及收藏家的笔墨,他们或考订文字,或记录史实,或抒发情怀,来了一场“纸上聚会”。

此次展览有近一半的汉碑卷轴,悬挂于墙上,气势震撼,也成为展览的一大看点。

本次展览为期2个月,在11月至12月的周末,还将举行专家讲堂,与读者一起领略汉碑的无穷魅力。上海图书馆据展览编撰的《大汉雄风——上海图书馆藏汉碑善本》一书,将在11月2日正式发售。

本报记者 徐翌晟

放大

放大 上一版

上一版