何以贝聿铭

贝聿铭肖像,摄于刚获选设计马萨诸塞州多切斯特的肯尼迪总统图书馆暨博物馆之时,1965年。ⒸJohn Loengard/The LIFE Picture Collection/Shutterstock l

赵无极的水墨画装设在香山饭店(1979—1982)四季庭大堂旁的房间中,北京,2021年。摄影:田方方。M+委约拍摄,2021年。Ⓒ田方方

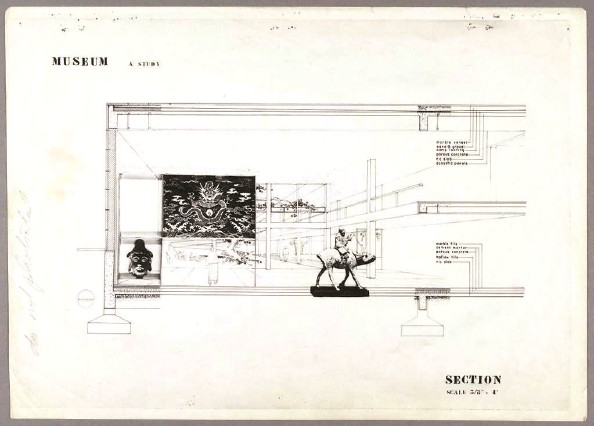

贝聿铭,《哈佛大学设计学院建筑硕士论文中“上海中华艺术博物馆”设计的剖面绘图》,1946年。由哈佛大学设计学院弗朗西斯·洛布图书馆提供。

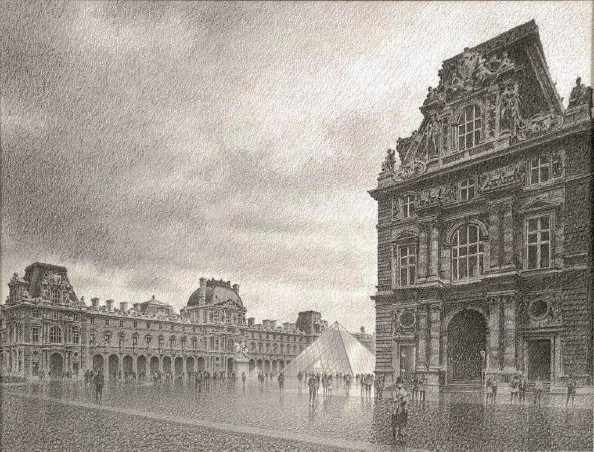

保罗·史蒂文森·欧雷斯(绘图师),贝聿铭及合伙人事务所,卢浮宫计划(1983—1993)中拿破仑庭院金字塔入口的白天效果图,巴黎,1984年,铅笔纸本。图片:M+,香港,获授权数码复制。ⒸPei Cobb Freed&Partners

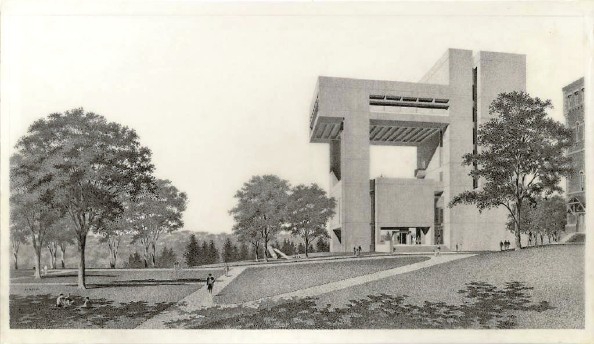

杰·亨德森·巴尔(绘图师),贝聿铭建筑事务所,《从康奈尔大学的人文方庭望向赫伯特·约翰逊艺术博物馆(1968—1973)一景,纽约州伊萨卡》,约1968年,铅笔厚描图纸本。图片:M+,香港,获授权拍摄。(ⒸPei Cobb Freed&Partners

近期,上海当代艺术博物馆(PSA)的“贝聿铭:人生如建筑”吸引了众多包括极高比例非建筑专业的观众。本刊特邀上海交通大学教授、博导,思作设计工作室主持建筑师范文兵撰文,结合个人记忆与当下设计、教学理念,分享自己的观展体验,带领读者一起走近贝聿铭的建筑人生。

——编者

范文兵

不断地突破与创造

上周末,我在“建筑设计原理”课上,带领上海交通大学建筑学二年级本科生去参观“贝聿铭:人生如建筑”展。

四十年前的1985年10月24日下午,入读同济大学建筑学专业刚过一个月的我,和全班同学一道,由班主任带领进入一·二九礼堂,在大厅靠后指定给新生的位置坐好,参加“授予贝聿铭先生同济大学名誉教授”的仪式。

前排位置,是高年级、研究生同学和老师,以及上海市主管城建副市长、市政协主席、同济大学名誉校长等一众领导。授证仪式完成后,贝先生用带有南方口音的普通话做了简短发言,然后就开始做学术讲座。

此时全场熄灯,只有他立于侧台亮光之中。一名助理在台下七八排中间位置,手动操作一台圆形幻灯机,图像投影正好撑满舞台上的银幕。助手随着贝先生每讲解完一个作品后的“下一个”指令,依次播放。幻灯机的“咔嗒、咔嗒”声,在座无虚席的一千多人礼堂内,清晰可闻。这个时间点,距离18岁少年贝聿铭离沪赴美的1935年,过去了整整五十年,他说他已经不会中文“万、亿”的概念,讲到这些数字一定要用英语。这个时间点,距离中国开始改革开放的1978年,尚不满八年。这个时间点,是一名建筑专业老师,仅凭在当时欧美拍的建筑、城市幻灯片,就可以在急切要“与国际接轨”的一流高校中举办一个引起轰动、师生追捧的讲座。这个时间点,让建筑学新生的我第一次知道,我们专业的学术讲座,原来是在黑暗中像看电影那样看各种图像。

中国改革开放初期,贝聿铭的出现具有多重意义。他以温文尔雅的华人风度,在西方主流政商文化界中闯出一片天空,证明中国人可以创造出世界一流建筑。他很早就开始牵线搭桥中西文化交流,促成了纽约大都会艺术馆苏州园林明轩的建成,让中国传统文化在西方世界“被看见”。他在改革开放初年1978年,开始在北京设计具有传统风格的现代建筑香山饭店,这与当时海外华人报效祖国的主流叙事非常契合。

从建筑学专业角度看,他与国内,尤其沪上建筑圈自幼开始的人脉联系,使得他成为那个年代,中国建筑界与西方建筑界联系的重要窗口。而他的香山饭店,更是在长期焦虑于“传统如何与现代结合”的中国建筑界中引起集体关注,成为1980年代可以载入中国建筑发展史上的重要设计与讨论。

贝先生的职业经历并非如坊间所传富二代一路顺风顺水,而是在各种复杂多变的困境之中,不断突破与创造,我很想了解他作为实践建筑师的得与失;一个是贝先生没有特别强调,甚至出于多种原因特意低调处理的一个连续脉络,即他从大学时期开始一直到晚年,始终在探索“传统与现代如何结合”的议题。

我在教学计划里很早就安排了参观该展,就是希望我的学生,能够摆脱“自说自话的文字游戏”,一遇现实则不堪一击迅速溃败的状态。希望他们在专业的童年期,能够打下面对现实的眼光,懂得理想很丰满,现实很骨感,但建筑师除了设计方法,还是有很多工具可用,帮助自己去突破、去创造。

自如务实的跨文化能力

仔细阅读贝先生的成长背景,我越来越能理解,他初到美国给父亲写信时说的“我不觉自己是异客”的感慨是发自内心的。

广州出生,随父亲工作迁移在香港、上海两地成长,假期里偶尔回苏州老家,上的是教会学校。这一复杂成长经历,应该会让他在中国人最喜欢问的“你是哪里人”这个问题上,有些卡顿,有些不知如何作答。

社交场合他说自己是苏州人,不必太过当真。但可以肯定的是,他非常清晰地知道自己是中国南方人,知道自己拥有一个中国南方(以江南为主)的文化资源。

他的麻省理工学院本科毕业作品“平战两用标准化宣传站”,完成于中国抗日战争期间的1940年,我看了很久。建造便捷、结构清晰、成本可控、材料易得,普通工匠或农夫,用手工操作完全搞得定。然后,配上一些机械预制节点,结合单元灵活组合理念,就可以适应和平与战争不同需求。看到此,就有些理解他为什么会从当时中国建筑留美学生首选的宾夕法尼亚大学,转学到麻省理工学院了。

留学生们都希望通过专业手段,对自己祖国发生的事情有所表达。银行家的儿子贝先生,对现代主义蕴含的功能、制品、经济实用,更有感受、更易接受。回国创建了中国建筑学的宾大毕业生们(梁思成、杨廷宝、童寯等),多出身知识分子或官员之家,他们更倾向于用“(基于传统的)中国固有式”风格形象,进行民族性的表达。所以,贝先生哈佛大学研究生院毕业时去做房地产商韦伯奈普公司(Webb and Knapp)甲方建筑师,他的哈佛精英同学大跌眼镜,我却觉得顺理成章。

7年甲方建筑师生涯对他来说,非常重要,基底依然是务实、踏实、解决问题。他在其中参与的城市更新开发,其方法、策略与甲方、政府如何合作,对上世纪70年后进入“存量时代”的中国建筑师,依然有很大启发。

“我倾听”“我负责”的坚定态度

我比较关注他还没有成为大师、话语权相对不那么强的几个案子,因为这才是当今大部分建筑师面临的实际情况。

1955年,他领着70多个人独立出来成立建筑事务所。位于科罗拉多罗基山脉上的美国国家大气研究中心是他独立后的第一个作品。他在展览视频中说:“压力很大,因为要为70多个人找活干。”他视甲方的所有实际考量(功能、造价)为创造基础而非枷锁,将其转换为富有想象力的设计。在预算紧张的情况下使用结构混凝土降低成本,并隐喻印第安人民居,混入当地石料发明出像是山里长出的粉红混凝土。与人打交道善于倾听,为每个科学家不同需求精心定制空间,并发展成为形态设计依据。最后在六个国内知名建筑师名单中,由研究所全体成员一致投票成为中标人。在肯尼迪纪念馆案子里,我没有停留在他如何通过连夜粉刷办公室、摆放肯尼迪夫人喜欢的鲜花,从而作为一众大师候选人中最年轻者赢得甲方首肯的故事。我更关注的是,肯尼迪夫人改嫁希腊船王后此案备受冷遇,从变基地到一轮轮出方案,他是如何坚持到底的。卢浮宫扩建过程已成传奇案例,也是本次展览重点。我比较关注总统何时颁发给他全权授权书,他如何吊起四根碳纤维缆索在实地建造1∶1模型说服公众。

建筑师如果只是温文尔雅、善于倾听,我不相信他会建造出一流作品。

华盛顿东馆曾是几代中国建筑学生心目中的白月光。我到现场时,就专门跑去看那个19度尖角究竟是如何处理的。心想,拿个锤子会不会很容易敲出个豁口呢?围绕这个角的处理,他用“我负责”的坚定态度,坚持按自己要求去做,而没有向工匠们因为没做过此类工艺试图按旧例退而求其次的做法妥协。

传统与现代结合的探索

他在哈佛大学研究生院的毕业作品上海中华艺术博物馆(1946)常被提及,因为除了解决实际问题,他开始对“自身文化(定位)”发言了。依然不说风格、形式,而是专注抽象的空间组合。此时的选择究竟是他人生真实体会,还是现代主义导师格罗庇乌斯的强势引导,我吃不准。但广州出生,香港、上海生活,偶尔苏州度个暑假,我不觉得那些大屋顶、斗拱,会在他生命里留下太多痕迹。更多的,应该就是(空间)体验感。

更早些时候,他在麻省理工学院本科阶段的庭院(1938)作业,就开始探索“传统与现代如何结合”——青瓦、红柱等传统元素很醒目,同步的抽象空间构成也一同显露。

然后是上世纪50年代的台湾东海大学(1953—1956),一步步从钢结构逻辑向传统木结构逻辑靠拢。上世纪70年代的香山饭店(1978—1982),江南元素放到北方山地,以及大体量构成庭院与传统江南园林尺度的迥异,都曾引起众多争论。上世纪80年代的日本美秀美术馆(1988—1997),结合精工建造,比较自如地用现代技术与材料转换传统语汇。

那天看展是下午去的,上午我领着同学们先看了在同济大学做了26年建筑系主任冯纪忠先生1980年代设计的松江方塔园,里面的何陋轩,被誉为中国现代建筑里程碑式的作品。有同学发现冯的何陋轩与贝的麻省理工学院本科毕业作品很像,都是清晰的结构、简单的材料(竹子)、便捷的建造,而且,二人居然是圣约翰大学的同班同学。

我说,两人都从上海出发,一个去了现代主义的发源地欧洲,一个去了接受二战期间流亡到美国现代主义影响的学校麻省理工学院、哈佛大学研究生院,无论他们到了哪里,他们那一代人内心其实都有一个深刻诉求,就是希望将中国传统文化在现代世界中延续、发扬,有着强烈的中西结合的焦虑,但因各种复杂时局变动,没有机会持续深入发展。而比他们晚了50年的我们这一代,恰逢中国四十余年的大建设,发展速度太快、项目太多,匆匆忙忙中也没对这个问题进行深入探索。现如今,是比我晚40年的你们开始学习建筑学了,你们该如何解决这个问题?或者,这还是一个问题吗?

放大

放大 上一版

上一版