他是上海文学的领路人

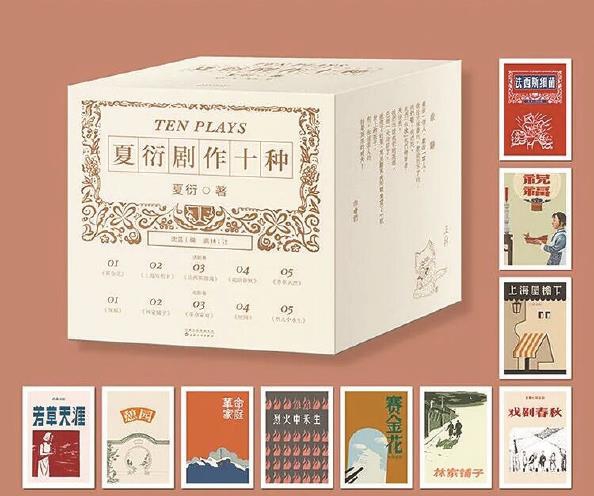

《夏衍剧作十种》

“我祖父在上海几十年的经历,留下许许多多痕迹,上海市作家协会巨鹿路675号无疑是重要的一笔。”夏衍孙女、作家沈芸看着爱神花园、旋转楼梯和历任作协主席的挂像,触景生情。昨天,作家、学者、出版人在此相聚,举行一场题为“夏衍的精神遗产与当代价值——纪念夏衍先生诞辰125周年”的座谈会。会上,百花文艺出版社向与会人士赠送了最新出版的《夏衍剧作十种》。

夏衍是新民晚报的老朋友和老领导。抗战时期,他主编过重庆《新民报》的副刊“西方夜谭”,“手把手”带出了吴祖光;1946年,吴祖光创办副刊“夜光杯”,第二天夏衍用一篇《捧新民报》,为这一延续至今的副刊品牌打响名号。上海解放后,夏衍在新民晚报“夜光杯”开辟专栏,写了220余篇“灯下闲话”。1950年,夏衍来新民晚报社作报告。他说,晚报是读者茶余饭后阅读的,经过一天工作精神疲倦,所以报纸内容必须轻松,即使要讲大道理,也得用深入浅出的轻松方式来讲。夏衍的办报观对新民晚报影响至今。

夏衍的一生有近30年在上海度过,自青年时代留学归来,他就投身于这座城市进步文化的浪潮中。可以说,夏衍是上海文艺事业的深耕者,是上海文学走向进步和繁荣的领路人,更是上海市作协的奠基人。

市作协党组书记马文运谈到,夏老一生写了700多万字,却自谦地说“其中可以留下来的只有《包身工》”;他参与创办的左翼电影小组,推动了中国第一批左翼电影的诞生;他的代表作《上海屋檐下》更是以上海弄堂为舞台,通过市井小人物在黄梅天里的挣扎与和解,将上海的城市肌理、市井烟火与时代洪流熔铸为一体。

夏衍在中国现代思想史上有很多有待研究的问题,上海戏剧学院院长黄昌勇提出,目前的《夏衍全集》和《夏衍剧作十种》都是非常好的研究基础,他期待上海本土的研究者、创作者更多关注夏衍和夏衍留下的精神文化遗产。

华东师范大学教授陈子善回忆了与夏衍的通信交往,夏衍如何与当时还是“小朋友”的他悉心交流,教他处理棘手的问题。陈子善与黄昌勇一样,从大学教育的角度提出:“希望有年轻学者来研究夏衍,发扬他的精神遗产,发挥出当代价值。”

上海市作家协会主席孙甘露借用曹禺先生的话来评价夏衍:“有人说夏衍是中国的契诃夫,我说他比契诃夫更接近人生、更接近人性的描写,富有现实主义的精神,引导他的观众走上社会主义的道路。”这段评价不仅是对夏衍先生艺术成就的肯定,更是对他精神遗产深刻的洞见,“夏衍先生的当代价值,在于他始终把人民艺术和民族、和人民的命运联系在一起。”孙甘露说。

本报记者 徐翌晟

放大

放大 上一版

上一版