得诸社会 还诸社会

——叔蘋奖学金八十年

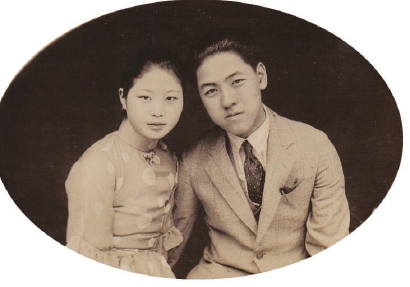

叔蘋奖学金创始人顾乾麟及夫人刘世明

当年学生在顾家聚会

参加急病助金社的“叔蘋”同学

◆学生们在图书馆看书

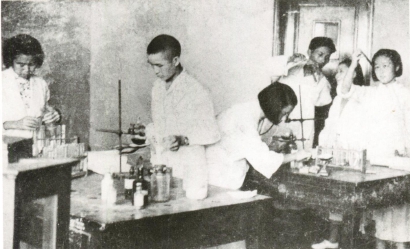

◆学生在理化实验室做实验

“叔蘋”同学会会徽

1939顾乾麟先生在怡和打包厂

◆叶良骏

在上海,有这样一个奖学金,它创办至今已有80年,是我国延续最久连续发放的奖学金。其创始人顾乾麟并不是巨富之人,但顾家三代人为了使奖学金不中断,在战争期间,甚至变卖家产让它坚持下来,目的就是为了兴中华、育人才,它就是叔蘋奖学金。

今年春天,我第一次近距离接触叔蘋奖学金。

那天,我等着与奖学金管委会现任主席顾家麒先生见面。顾先生匆匆而来,因堵车,他赶得很急,却还是非常准时。初次见面,他们一家气喘吁吁,但演绎了“守时”二字。

第二天,叔蘋得奖老同学聚餐,有的已步履蹒跚。拥抱、握手、泪光闪闪,餐厅里却没有一点喧哗。餐毕,剩下不多的菜装在盒子里,被一一认领,顾夫人也取了一盒,桌上只留下了空盘。我看到了完美的餐饮礼仪。

暑假,我受邀为叔蘋得奖学生讲课,礼堂里满满坐着在读高中生。为孩子们讲课,最怕一片冷寂。而这堂课,在十分专注的目光中,我看到了泪花,他们为爱国主义而动情。

三次见到的“叔蘋人”,大的已90岁,小的才十六七岁,无一例外表现得热情、知礼,有一颗柔软的心。这其中究竟有什么奥秘,把几代“叔蘋”学生变得与众不同?故事要从80年前讲起。

一次偶遇成就一位名医

1939年,在日寇铁蹄践踏下的上海,物价飞涨,民不聊生,许多家庭挣扎在死亡线上,孩子上学都成了奢望。

一天,北苏州路91号怡和打包厂门口挤满了人,厂里要招收五名练习生,竟一下子来了三百人报名。厂长顾乾麟发现其中有不少是未成年人,他忍不住问大家:“你们该去上学,为什么来当学徒?”回答竟是:“家贫无力继续上学,只能来做工。”经过考试,他发现里面确实有许多优秀学生,但名额有限,很多人只能含泪离开。因父亲英年早逝,乾麟先生17岁中断学业继承家业,深感读书不足之憾,望着失望而去的孩子们,他想起父亲叔蘋公的临终遗言:“一个人不可无钱,不过要赚得正大,用得光明,不要被钱利用,要好好利用钱。得诸社会,还诸社会。”对,不能让优秀学生因贫困中断学业,他决定创办奖学金,为国储才。

1939年,叔蘋奖学金成立,很多人的命运,因此而改变。徐济民就是其中之一。上初二时,徐济民家已是山穷水尽,他想找工作以维持生计,忽看到报上刊登叔蘋奖学金的招生广告,他凭着在校的优异成绩通过了考试,成为第一期的获奖学生,还得到了一个编号9-1,即第一期得奖学生,学号为9。

1943年,在大华路(今南汇路)静华新村21号,顾乾麟先生办起了叔蘋图书馆。馆里不仅有三万多册书可供阅读,还成了学生课后流连的地方。徐济民有六个兄弟姐妹,徐家住房逼仄,灯光昏暗,他放学后就去图书馆,在明亮的教室里看书做功课,他觉得幸福极了。几天后,乾麟先生见他埋头苦读,十分欣慰,握着他的手问:“你愿不愿当图书管理员?”“可我什么都不懂啊!”“不懂可以学。你来图书馆享受读书之乐,就要学会为大家服务。这就叫得诸社会,还诸社会。”这是他第一次听到这句话。于是,徐济民学着整理图书,他不懂图书要分类,和几个同学把书放上书架,摆放整齐就去看书了。

有一天,有人说每月新书目录中有《趣味的心理》,要借这本书,徐济民和几个学生管理员一排排书架找,找得头昏眼花也没找到,同学失望地走了。顾乾麟正好进来,告诉他们,这本书属于哲学类,把同类书放在一起,编一个目录,就方便找了。徐济民学会了图书分类,编目录、登记造册……他从中会了严谨、细心,明白了学无止境这个道理。

徐济民没想到的是,“叔蘋”不仅送他重回了学堂,连续资助他读完初、高中,还一直继续到他从同德医学院(现上海交大医学院)毕业。叔蘋得奖学生中从医的不少,徐济民也是其中之一。他一生牢记顾老先生的教诲:“得诸社会,还诸社会”,他仁心系民,惟念悬壶济世之志,荣获聘书、奖状无数,获“政府特殊津贴”,成为一位当代“东方名医”。

一个实验奠定一生研究

叔蘋图书馆不仅能借书读书,还是一个探讨、开展各种活动的地方。1944年,图书馆里建起了理化实验室,开展中学生理化实验辅导。顾老先生购置了大批实验仪器和药品,由已考取沪江大学化学系的得奖同学徐积功负责化学实验。

吴照华上初一时得“叔蘋”资助。在得到资助的十年里,她不知去了理化实验室多少次,有趣的实验引发了她对化学的兴趣。

徐积功告诉大家,在实验室最重要的是动手,于是,同学们纷纷出主意,做自己想做的东西。女生想做雪花膏,决定先做实验。雪花膏不难做,两天就完成了。虽然成品出来又稀又黑,但总算没有失败。

男生想做酱油,却没那么幸运。一群小孩子到几个酱园讨教如何做酱油,跑了两天,垂头丧气地回来说,做酱油要四个月!太慢了。讨论后,他们决定做化学酱油,说干就干,翻书、研究、讨论、分头寻觅材料。他们到油坊讨来榨油残渣,书上说残渣加入浓盐酸,借水之力可分解为氨基酸和糖,放多少?不知道,做了再说……按书上说的步骤,竟完成了!看着黑乎乎的成品,谁先来尝尝?里面有浓盐酸,没人敢试。徐积功自告奋勇,一尝,赶紧吐了,又苦又麻,还痛!伸出舌头,一看都紫了,好危险!原来,浓盐酸放多了!于是再做,一次、两次……

实验结果如何,吴照华已不记得了,但动手做之中,变幻莫测的化学反应,在她面前展示了化学的神奇,这也使她下决心要去探寻科学的奥秘。她大学选了化学专业,毕业后,进入中科院有机化学研究所,1974年起,成为抗疟疾药青蒿素结构研究人员之一,荣获国家发明二等奖。当屠呦呦得诺贝尔奖的消息传来时,吴照华兴奋得彻夜难眠。她也是这项研究背后的众多研究者之一。每当忆起那个实验室时,吴照华和同学们总会说:“‘叔蘋’为他们打开了科学之门。”

一份救助演绎一种大爱

得诸社会,还诸社会。“叔蘋”奖学金在使学生们求学有保障的同时,也创设各种机会教会他们服务社会,学会做人。“叔蘋”成立了同学会,凡在册者只要足够优秀,不仅可以连续得学费资助,还可得杂费、书费、伙食费奖励,连家中有病人,也会得到额外补助。这种优厚的待遇并非坐享其成,每个得奖学生都要服务他人、服务社会。

1946年,顾乾麟先生为救助社会上看不起病的贫民,与著名企业家荣鸿元等发起成立“上海市市民重病医药贷金社”(后改为助金社),为重病无依者提供无偿援助。

这项工作需大量工作人员办理日常事务,顾老先生要求学生们义务参加服务。从订章程到调查核实病人家境,再到陪护、看病、住院结算等都由学生担任。他们在课余时间,轮流义务承担起助金社的各项任务。

培训时,顾老先生要求每人仪表整洁、守时负责,更要以诚恳、温和、热忱的态度安慰病者,使病者如沐春风,安心养病。得奖同学都来自清寒家庭,对无钱求医感同身受,为了能从死神手里帮助抢救贫困患者,他们无不奋力。

有个同学接到医院电话后匆匆赶去,路上被自行车撞伤,他急着赶路,不顾腿部疼痛,坚持到医院,问清情况后,给病人办完手续,再将病人送进病房。这时,医生才发现他走路一瘸一拐,给他检查,是轻度骨折,要住院。他怕耽误事,不肯留下,绑好石膏又赶回去汇报情况。受助的那位患者感动得要下跪致谢。

还有个学生担任特派访问员,他的工作是了解病患,追踪病人出院后的康复情况。有一次,家人送病人进医院后,忽然全部消失。他赶去,听医生说,是盲肠穿孔,非常危险,现场无人签字、付费。救还是不救?他签了字,病人疼得满地打滚,却仍不肯开刀,也不肯服药。他再三告知不要他付费,病人才同意接受治疗,捡回了一条命。出院时,病人不肯留家庭地址,怕会被追讨住院费。直到那位学生为他办了出院手续,没让他付一分钱,还叫了人力车陪他回家时,他才告知地址。一周后,学生去回访,才弄明白他是人力车夫,拉一天车,家里老婆孩子才有饭吃,哪有钱开刀!去医院是痛得实在受不了了,“叔蘋”救了他一条命。他说,我无钱回报,以后你们需要用车,我随叫随到。几年里,助金社济助病员7000余人。

参加助金社的工作,同学们亲眼目睹底层贫民的困苦、艰难,亲身感受顾老先生倾尽全力救人助人的大爱精神,得以深入社会底层了解群众疾苦,认识社会种种现象,在润物细无声中,树立了毕生要为社会服务的信念。

一场义演源自一番苦心

这样的服务机会,在“叔蘋”几十年的运行中,无处不在。抗战胜利后,流浪儿大批涌入上海,政府办了难童收容所,条件很差,设备简陋,也没人对他们进行教育,一些孩子睡在泥地上,亦无人过问。顾老先生听说后,带了叔蘋得奖学生去参观收容所,师生见到孩子们身上受潮,大多有皮肤病,个个目光暗淡,垂头无言,都难过得流下了眼泪。大家七嘴八舌,要顾老先生救救他们。

顾老先生请学生拟了请柬,请梅兰芳、周信芳、俞振飞、姜妙香及工商界朋友参观收容所。学生陪着来宾一路介绍,一路哭,引得参观者也伤心起来。为改善难童生活条件,由顾先生牵头组织一场义演。筹备工作由同学们担任,到报社做广告,推销戏票、安排出场次序,与名家一次次沟通……在大家的努力下,名家一呼百应,所有票子一售而空。演出当天,学生还建议谢绝花篮,可以折算现金,顾老先生称赞他们会当家!顾乾麟与夫人也粉墨登场,演出轰动上海,所得善款为收容所建造了一幢五层楼钢筋水泥楼。楼造好了,还缺设备,顾先生要同学们再接再厉参加募捐,后来又举行了网球义赛等,筹得一大笔钱,把收容所礼堂、教室、住房的设备都配齐了。望着宽敞的大楼,看到难童欢欣的笑脸,同学们感受到助人的快乐,他们的心里充满了爱意。

在一次又一次的社会服务中,学生们深刻感受到“叔蘋”的一片苦心,“得诸社会,还诸社会”的爱国主义精神也将永远被崇尚和发扬。

放大

放大 上一版

上一版