你我都能成为策展人吗?

中华艺术宫“素人策展计划”第一季开启

中国红(油画)李向阳、李鹏

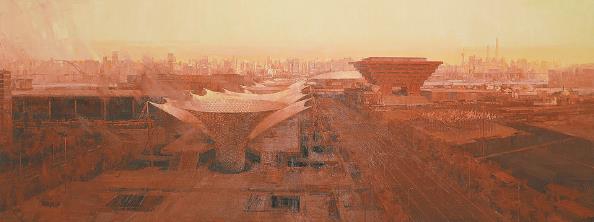

上升的人群(综合艺术)夏阳

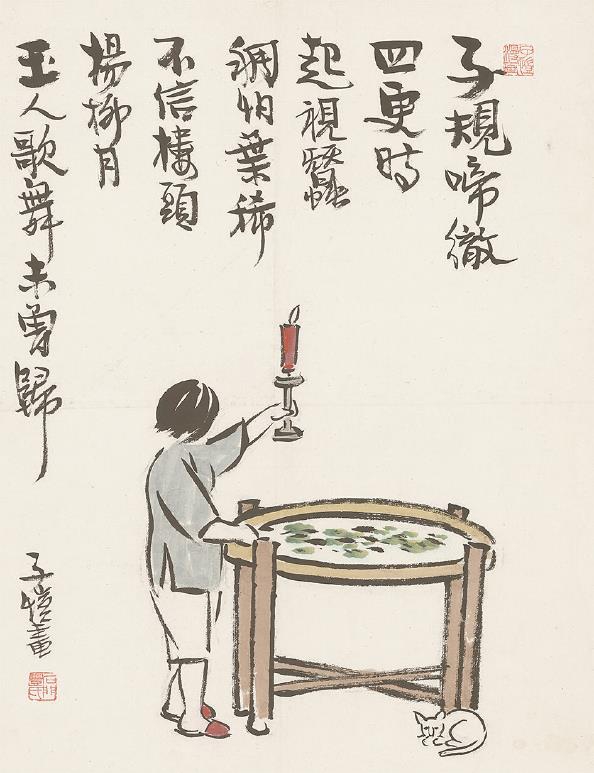

玉人歌舞未曾归(轴)(中国画)丰子恺

力(雕塑)吴慧明

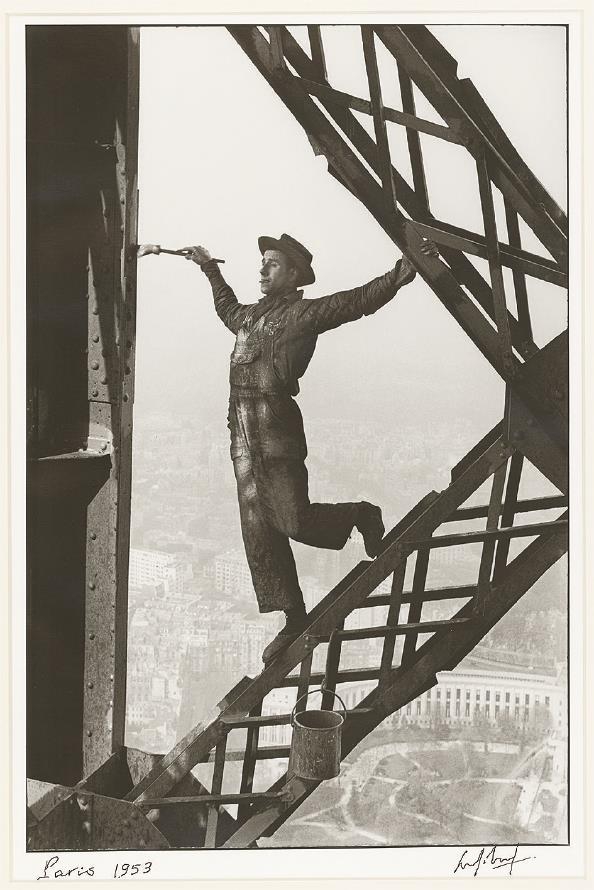

埃菲尔铁塔油漆工(摄影) 马克·吕布(法国)

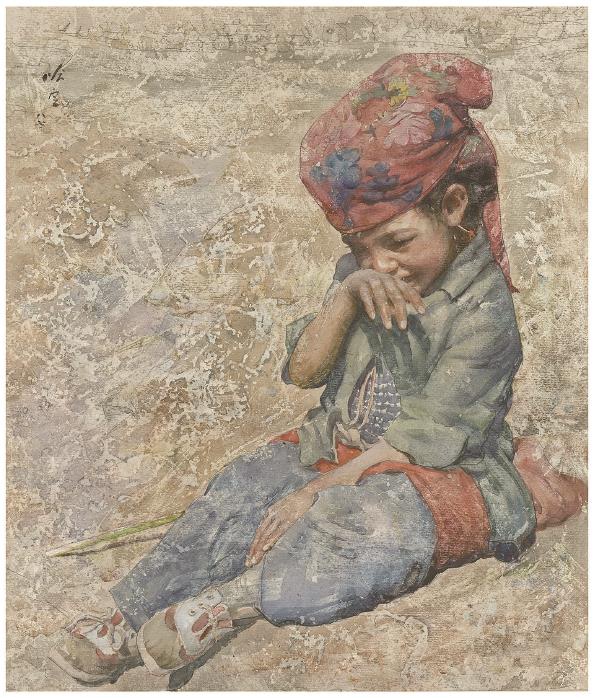

帕米尔高原的女儿(水彩)哈定

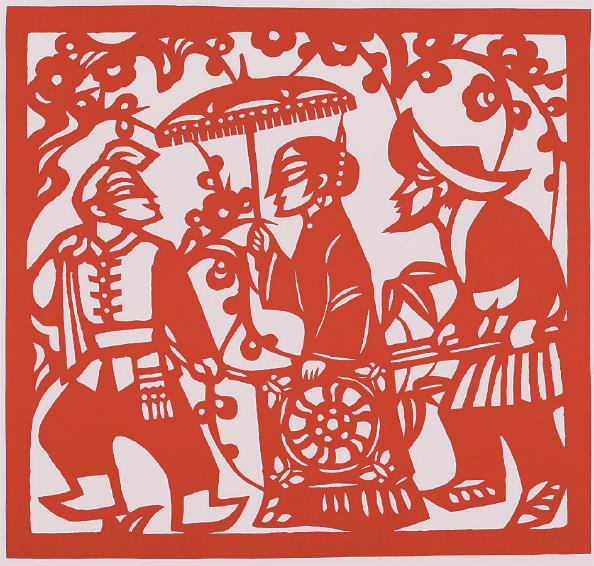

走亲家(剪纸)林曦明

潘敏立

汪建平

周俊鹤、郑晶

金轶静

高晓梅

◆徐翌晟

“人人都是艺术家”,人人都有机会成为策展人吗?7月20日起,中华艺术宫(上海美术馆)推出全新的展览项目“素人策展计划(第一季)”,展览在中华艺术宫(上海美术馆)0米层21号展厅举行。所谓“素人”,即没有美术专业背景的普通老百姓,第一季的五组策展人中有医院重症监护室的护士、注册分析师、退休教师、大学教授伉俪,还有物业经理,他们虽然来自平凡的工作岗位,没有受过美术专业训练,却对美术有着自己的理解。

潘敏立

艺术就是人生的K线图

助理工程师、证券分析师、首席投资顾问……我一直觉得自己从事的行业与美术“绝缘”,却没想到有一天能将工作经验融入艺术作品的体验中,策划一场别开生面的“股市艺术展”。

我是陈馆长的老朋友,又非美术工作者,顺理成章地成为了第一位被邀请的“素人”。起初被陈馆长找上门时,我很坦率地说自己平时研究股市,天天看“K线图”,完全不懂美术,还调侃馆长是不是想让我“出洋相”。“K线图不就是好几根曲线上上下下,这种线条的起伏不也构成一张图吗?”陈馆长的一问让我猛然意识到,原来自己一直在与图为伍,从前是设计压力容器,画了5年0号图板,现在每天解说和翻译股市“K线图”。难不成“K线图”也是一幅幅艺术品?

陈馆长拿来一张吴冠中的画,对我说:“来,看看有什么感受。”此前,我压根不认识吴冠中先生,不清楚他的风格,亦不了解他的绘画理念,但我一看之下就被那洒脱恣纵、浪漫灵动的线条所吸引。于我而言,这不就是一幅特别的“K线图”吗?拨开那粗细错落的枝条,朦胧中我仿佛窥见了投资的诀窍、人生的真谛,我想我找到了适合我的策展方向。

一个半月来,我与策展助理反复沟通,在中华艺术宫浩如烟海的展品中犹如大海捞针般挑选我的“明珠”。助理每次都会按照我的偏好发来几十张藏品图,我便靠自己在证券投资行业摸爬滚打了几十年的经验,一眼相中心仪的作品。

选好后,我会暂停工作,一遍遍观摩作品,任由画作将我的思绪牵引回过去的时光,倾听内心深处的声音。那些人生经历的回响,仿佛一段段“画外音”在我耳边回荡。由萧勤的《向天狼星致敬》,我忆及小时候痴迷于收集糖纸,甚至把爸爸的珍藏邮票全部换成了糖纸,那时就是纯粹觉得能折成跳舞裙的透明糖纸是最好看的。慈爱的父亲从未责备过我,多年后,这份宽容的爱也引导我成了一名集邮爱好者。换言之,虽然投资的眼光很重要,但在每个不同的人生阶段,人都会有内心钟爱的东西。只要当时带给我们快乐,那便足够了,因为所有的投资最终都是为了换取更多的幸福和快乐!

在解读作品的过程中,我也有困惑,也曾为何谓“正解”而困扰。有一次看展,我很兴奋地指着一幅画说:“看,上面有两个人在开卡丁车!”却引得周围人一阵哄笑。现在,我不再会为此怀疑自我,因为对于艺术的理解是因人而异的。不论是我的投资咨询工作,还是成为策展人,在一定程度上都是在解读作品。设计图、K线图和艺术品都有相通之处,都是某种内涵的表达。可能我的解读并不是创作者的本意,也不一定会被大家理解,但的确是我不断审视自我,剖析自我后得出的见解和感受。

我们这些素人并没有深厚的艺术基础,艺术宫给予了我们一个大胆发声的平台,我们能够缓下忙碌的脚步,沉浸在艺术作品之中,表达自己对某幅画的真实感受,拉近了艺术和大众的距离。要说遗憾,唯一的憾事是陈馆长大作中含有不少绿色元素,我一个做股票的,没将它们纳入我的展品。

通过展览,我希望传达一个信息:就像展览标题所说,“艺术就是人生的K线图”,人生不能只去关注股票的涨跌,在追求财务自由的同时,我们也应关注更广泛意义上的个人价值。无论是投资股票还是欣赏艺术,都应该成为我们人生旅程中的一部分,帮助我们创造更加丰富、有意义的生活。

汪建平

我的城

我是汪建平,一名土生土长的上海浦东人。自从参与世博会工作以来,我一直在中华艺术宫工作,现在担任物业经理一职。14年来,我的主要工作职责是确保展品的安全和游客的舒适体验。这次有机会参与对“被保护对象”的策划,我非常乐意通过一系列画作来分享我和上海的共同记忆。

我在浦东川沙长大。记忆中,乡村是由白墙黑瓦的老房子、蜿蜒的田野小路、金灿灿的油菜花海和袅袅升起的炊烟所组成的。每到傍晚时分,夕阳洒下金辉,稻浪随风起伏,泛起金黄色的波纹,油画般宁谧的景象成了我童年最美好的记忆。

随着上海不断发展,尤其是南浦大桥的建成,将浦江两岸紧紧联系在一起,浦东开发带来了高速发展。我也从小城镇慢慢到了大城市发展,见证了从低矮的小平房到高楼大厦、从煤球炉到管道天然气的巨变,让我对上海的未来充满了期待。

我也不甘落后于时代,利用业余时间,靠着自行车和公交车,每周末在路上花费近两小时去工人文化宫学习专业技能。2009年,我荣幸地成了世博会中国馆工程设备运行的带头人。经过对自动扶梯进行2000余名官兵站立的“抗压测试”,根据客流量不断调整排队区域的设施等种种努力,最终,我们成功地向中外来宾展示了中国馆的精彩。可以说,我与上海是同成长、共成就的。

这次馆长组织“素人策展计划”,当我听到自己被挑选为“素人”之一时非常惊讶,因为不论是从学习经历还是工作经历来看,我对艺术都是门外汉。要从原先的旁观者摇身一变成为策展人,我实在是没有任何把握。但在与策展助理一次次的谈话交流中,我逐渐意识到,我不需要对美术知识有多么深刻的了解,我的成长经历,也就是我与上海的共同回忆,正是我开启艺术宝库的一把不可多得的钥匙。于是,在馆方提供的众多画作中,我通过照片筛选、再到实地与展品面对面接触,以“我的城”为核心主题,挑选了一些能唤起记忆、让我有强烈认同感的作品,分为“记忆之城”“飞跃之城”和“理想之城”三部分。受职业影响,基本都是建筑题材的作品。我首先想到的是我的故乡,我看到了同样出生于浦东的画家金祥龙的版画,一下子就回忆起小时候乡村周围的环境,和画中的建筑、氛围相当契合。随后,我按照时间先后,一步步展现我记忆中的浦东。想到浦东开发,我第一反应便是南浦大桥。南浦大桥对于浦东人来说有着很特别的意义,大桥建成前,从浦东到浦西只能靠轮渡,如果黄浦江上有大雾,轮渡会停航,想从浦东去浦西上班就会迟到。再到后来的世博会,我一直在艺术宫服务到现在,这里承载了我十四年奋斗拼搏的美好回忆,也见证了上海的辉煌发展。

策展中,我主动对艺术知识进行了解,比如在看了金祥龙的版画后,我非常感兴趣,搜索资料后大概知道了木刻版画是怎么制作的。更大的收获是,通过在一次次“说”画的实践中谈论自己的感悟,我从原先的不自信、没把握,变得自信起来。

作为浦东发展的见证者,我被上海的变化所震撼,感受到时代的飞速发展和城市的无限活力,我感慨万分,也对未来充满期待。无论是农村还是城市,它们各有魅力,都是我成长的一部分。我将自己的经历和感悟融入本次策展,其实每个人心里都有一座城,希望我的展览能唤起每位观众心中的那座城。

周俊鹤、郑晶

追光人

我出生并成长于一个知识分子家庭。从小立志成为一名军人或科学家,长大后能报效祖国。在漫漫的求学生涯中,对光学的热爱使我明确了职业方向。如今,我已在上海的一所大学担任教授、博导。身边的朋友总说,能够从我身上清晰地感受到作为一流学者对科研事业的执着和赤诚的家国情怀,能受到这样的赞誉,当然十分开心。

今天,我想来讲讲“追光人”的故事。1992年,我与晶考取了同一所中学,开启六年同窗生涯,这是我们光影故事的起点。都说相伴六年的中学生涯,十分令人称羡,但是命运总是爱开玩笑。1998年,我们分别考取上海和杭州的大学。之后我赴法国巴黎攻读联合培养博士学位,而晶则来沪深造。对知识和智慧的追寻让我们羁旅异乡,这是空间上的阻隔。十余年的相伴,这是时间上的深度。但有一种情愫可以超越时空,那就是爱情。

在塞纳河畔,我通过“理科生”的浪漫,与晶约定一生。在现代光学的推动下,传统书信时代发生了深刻的变革,电话、QQ、邮件等通信技术出现,点亮了我们的心灵之光。我始终相信,科学与艺术是相通的。小提琴使爱因斯坦有了无边的想象力和灵感,晶的那把吉他也如同一束光,照亮了我的生命。第一次,我是那么强烈地有了对“家”的憧憬。

回国后,作为新上海人,我和晶用自己的智慧与拼搏在美丽的黄浦江畔开启了全新的追光人生。如今,在繁忙的工作之余,能够听到太太弹吉他,儿子弹钢琴,是我心中那片纯净的艺术极境。

这次中华艺术宫(上海美术馆)推出的展览项目“素人策展计划(第一季)”,我与晶有幸参与。过程是曲折的,中华艺术宫的学术部人员作为策展助理,协助我们确立主题,从近2万件馆藏中选择作品。我们不断沟通,多次修改,才得以完成。

追光是我人生的过去、现在与将来。光,不仅是物理意义上的光,更是爱恋之光、真理之光,始终激励着我前行。因此,本次展览分为两部分:一是“光影之路”,探索光在科学领域的重大应用,二是“光影之恋”,感受光在我与晶生活中的非凡意义。

“光影之路”中,我以自己从事的信息光学领域为切入点,选择了王伊楚的《“智慧城市”来了》、张晓霞的《时代乐章——宝钢5G无人车间》、王珺的《G60科创云廊》等作品,探索光影带来的科技力量。这些作品非常具有科技感,反映了中国在科技上的迅猛发展与未来智能的展望。我始终坚信,光,不仅是人类的智慧,在千百年来冲破愚昧和黑暗,更应洒向祖国的大好山川,造福人民,这是我作为科研工作者的信仰。光与影的瞬息万变、信息技术的触手可及以及科学发展的蓬勃力量汇成一股洪流,不仅带来便利与高效,更激发出无尽的意念与想象,推动人类文明奔向更辉煌的未来。

在“光影之恋”中,我以自己与晶情定巴黎、定居上海为主线,展现一段浪漫恋情。晶主要研究外国文学,而我们情定巴黎,所以我们让欧洲与法国现代艺术的气息在作品中呈现,印象派的质感在这一板块流淌,展现我们那段如梦如幻的光影之恋。

后现代主义强调“人人都是艺术家”,消解了艺术与大众的边界。我想,我们人人都有感知艺术的权利,因为人类潜意识中的灵感是共通的。这也是我与晶想通过这次展览告诉大家的:艺术不会因为你的贫富,或者学历,或者年龄,或者健康状况,或者其他任何理由蔑视你。每个人都有平等的机会靠近艺术,欣赏艺术。只有当艺术走近大众,当每一个普通人都能接触一点艺术,懂得一点艺术,参与一点艺术,我们才会发现这个世界是如此多彩。

金轶静

把平凡过成美丽的一幅画

英国诗人萨松曾说:“心有猛虎,细嗅蔷薇。”作为一位重症监护室(ICU)的护士,同时也是一位母亲,我想,这句话是对我最好的写照。

在工作时,我会穿上一身神圣的白色制服,化身白衣天使。ICU护士是一个特殊的岗位,ICU里每天都上演着生存与死亡,悲欢与离合。每天都在争分夺秒,紧张战斗中度过。在这里,我仿佛心有猛虎,全身心地投入其中,与死神赛跑。由于我的工作十分忙碌,这次“素人策展计划”的馆内助理策展人与我联系时,往往都在午夜时分。那时我们才能认真沟通、揣摩策展的细节和讨论展品的遴选方案,大家互相笑称像是在做“地下工作”。这背后,是ICU护士这份职业需要我承担的神圣职责。

离开医院的我,心中的风景从未缺失。由于父母在上影厂工作,因此在很小的时候我就接触到电影,也比同龄小朋友更早地感悟到人生百态。罗曼·罗兰说:“生活中只有一种英雄主义,那就是认清生活的真相之后,依然热爱生活。”从小的经历、特殊的职业让我在面对生活时有种特别的宁静、柔和与放松。我特别喜欢带我的女儿旅游,或者逛艺术展,这里有我对亲子时光的独特思考,仿佛细嗅一朵蔷薇花,感知生活中的阳光、温馨与美好。

虽然我不是专业的艺术工作者,但是我想凭借自己的直觉来策划这次展览并选择作品。我的思路是将展览分为三个板块,一是“我的工作”,二是“生活之间”,三是“心中的风景”。

在“我的工作”板块中,我选择了贺友直的连环画《邱才康》、夏阳的油画《医院》、李咏森的《洗漱用品》。这些作品的题材都与医护用品有关,与我的工作有联系,因此特别有感触。李咏森的《洗漱用品》中,一茶一缸、肥皂盒、牙膏、毛巾、洗脸盆都是日常生活的平凡之物,但却承载着我工作中不平凡的回忆。一看到这幅作品,就让我想起在ICU紧张战斗的日子。同时,医院的环境也希望让病人平静、平和,夏阳老师的作品就带给我这样的感觉,让我在忙碌中体验片刻的宁静。

“生活之间”板块的内容是我生活片段的闪回。丰子恺先生的《玉人歌舞未曾归》,寥寥几笔,蕴含着丰富的意境,让我回忆起了很多。有那些值夜班的日子,也有父母辛勤工作的场景,以及我对孩子和家庭的思虑。鲍莺的《不一般的城市公园》仿佛是我童年的闪回,使我想起那时的春游秋游,那时是多么地纯真、美好。在徐匡老师的《阿妈》中,我看到了母亲的影子,也想起了我身为人母的样子,画面中的细腻和真诚令我感动。

“心中的风景”板块则是一次心灵的朝圣之旅。三幅摄影作品,都能让人在现代普遍的焦虑状态中,找到一份属于自己的宁静。例如,李志良的《草原晨曦》带领我们远离喧嚣的城市,拥抱自然。

猛虎和蔷薇,至刚与至柔,是我人格不同侧面的象征。在极致的反差美中,是生命的律动,是大化的再生。柔中带刚,刚中蕴柔,是中国美学的最高表达。我想通过这次展览告诉大家:生命的力量,生活的平静与美丽,愿我们都能把平凡过成美丽的一幅画。

高晓梅

为有源头活水来

虽说爱美是人的天性,人人都追求美、期待美,但我原先是学文学的,对艺术只是一知半解,没有深入钻研过。从上海商学院退休后,我怀揣着对艺术领域的好奇,来到上海博物馆、中华艺术宫当文化志愿者,这一当,就是17年。在这段人生旅程中,我接触到各种类型的美术作品,并对其中的民间工艺美术产生了浓厚的兴趣。虽然我之前没有任何策展方面的经验,但对民间工艺美术的热爱促使我参加了这次“素人策展计划”。

民间艺术最吸引我的一点在于它真挚而纯洁的美。尽管从事民间艺术的人可能学历不高,但他们将自己对生活的理解和对生活的热爱融入艺术创作之中,用他们的热情和智慧创造出精彩纷呈的民间艺术作品。也许有些人认为民间艺术过于朴实,甚至有些“土气”。然而,当我在2020年参观中华艺术宫的剪纸展览时,我被深深地打动了,不禁思考:为何这看似“土得掉渣”的艺术形式竟能如此触动人心?

思索良久,我忆起了许多让我心动的民间艺术作品,仿佛有一股厚重的人文气息扑面而来。在象形字中,“臣”字意为“竖目之形”,而我发现民间美术中有许多作品以此为灵感,让我浮想联翩。又如傣族的慢轮制陶工艺,已有四千多年历史,却能一直传承至今。这些作品无不在提示我,民间工艺中的“土”具有特别的生命力,而这种生命力正是我所说的“活水”,它是民族文化传承的根源力量,正因为与百姓的审美趣味相一致,才会深受百姓的喜爱,代代流传。

在与主办方的交谈中,我们从最初聊起贺友直小说中的插图,逐渐转到了我对民间艺术的爱好。当我在上海博物馆的少数民族工艺馆担任讲解员时,通过对工艺品的观察与研究,我逐渐摸索出其中蕴含的风俗文化、绘画技巧等门道。在不断学习并深入感悟后,我产生了一种强烈的分享愿望,想要将这些珍贵的民间艺术呈现给更多的人。现在我有了一个绝佳的机会,何不以此为契机策划一场展览,谈谈我的想法呢?

在与策展助理的讨论中,我们逐步确定了两个板块:“土生土长”与“和合共生”。

“土生土长”板块以展出陕北剪纸和布艺玩具为主。许是因为我的祖籍是陕北,父亲曾在延安跟随刘志丹参与革命,这片黄土高原对我有着天然的吸引力。作为一种民间艺术,陕北剪纸深深扎根于那片带有厚重历史气息的黄土高原。那些剪纸手艺人在此生活,通过剪纸诉说他们自己的故事,并将陕北的文明代代相传。我想将这块土地所孕育的艺术介绍给大家。

在“和合共生”板块中,我希望能够通过对各民族的民族服饰、工艺器物和独特习俗的体现,传达我关于民族艺术的一些见解。中国拥有960万平方公里的国土面积,拥有悠久的历史和灿烂的文化,这是各民族共同发展的成果。各民族与家乡的自然环境共处后,逐渐形成了本民族独具特色的文化和艺术。中华艺术宫中陈列了大量不同民族的绘画作品和工艺品,给了我很大的启发。正是不同民族的文化和艺术不断相互借鉴、相互影响,才诞生出如今的中华文明。这正是我策展第二部分“和合共生”想要传达的观念。

希望通过这个机会,能够以我的一份力量,呼吁大家多多关注正在逐渐消失的民间艺术,能够在城市文化中“点亮”流落在民间的创作!同时,我也非常感谢这个项目的举办,它让大家放下现实生活中的困扰和压力,沉浸于美妙的艺术之中。我希望这样的展览能够长期举办下去,并且越办越好!

(本版口述整理:范久清、王新语)

放大

放大 上一版

上一版