静安零星旧改 啃更硬的“骨头”

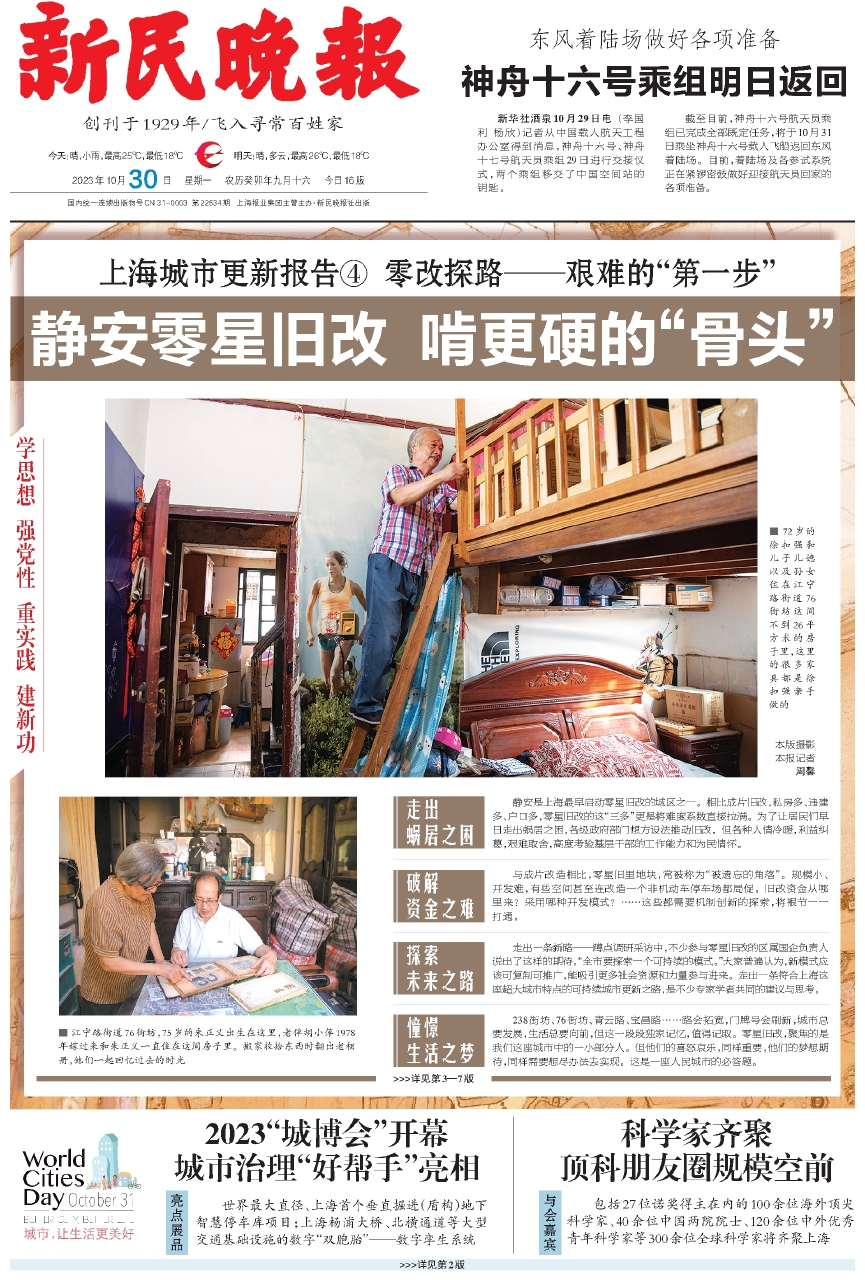

72岁的徐扣强和儿子儿媳以及孙女住在江宁路街道76街坊这间不到26平方米的房子里,这里的很多家具都是徐扣强亲手做的 本版摄影 本报记者 周馨

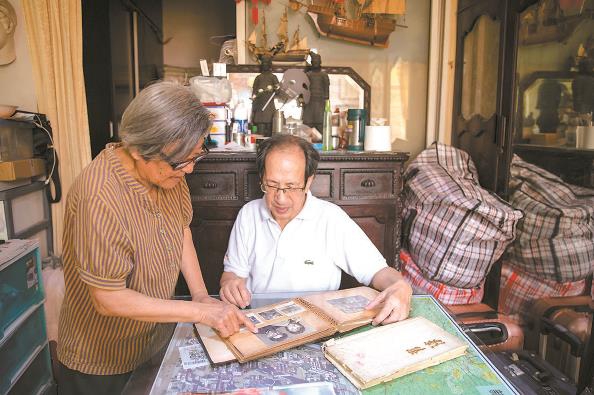

江宁路街道76街坊,75岁的朱正义出生在这里,老伴胡小萍1978年嫁过来和朱正义一直住在这间房子里。搬家收拾东西时翻出老相册,他们一起回忆过去的时光

走出蜗居之困

静安是上海最早启动零星旧改的城区之一。相比成片旧改,私房多、违建多、户口多,零星旧改的这“三多”更是将难度系数直接拉满。为了让居民们早日走出蜗居之困,各级政府部门想方设法推动旧改。但各种人情冷暖,利益纠葛,艰难取舍,高度考验基层干部的工作能力和为民情怀。

破解资金之难

与成片改造相比,零星旧里地块,常被称为“被遗忘的角落”。规模小、开发难,有些空间甚至连改造一个非机动车停车场都局促。旧改资金从哪里来?采用哪种开发模式?……这些都需要机制创新的探索,将裉节一一打通。

探索未来之路

走出一条新路——蹲点调研采访中,不少参与零星旧改的区属国企负责人说出了这样的期待。“全市要探索一个可持续的模式。”大家普遍认为,新模式应该可复制可推广,能吸引更多社会资源和力量参与进来。走出一条符合上海这座超大城市特点的可持续城市更新之路,是不少专家学者共同的建议与思考。

憧憬生活之梦

238街坊、76街坊、青云路、宝昌路……路会拓宽,门牌号会刷新,城市总要发展,生活总要向前,但这一段段独家记忆,值得记取。零星旧改,聚焦的是我们这座城市中的一小部分人。但他们的喜怒哀乐,同样重要,他们的梦想期待,同样需要想尽办法去实现。这是一座人民城市的必答题。

>>>详见第3—7版

放大

放大 上一版

上一版