文博会科技感十足

融合赋能产业新业态、新动向、新格局

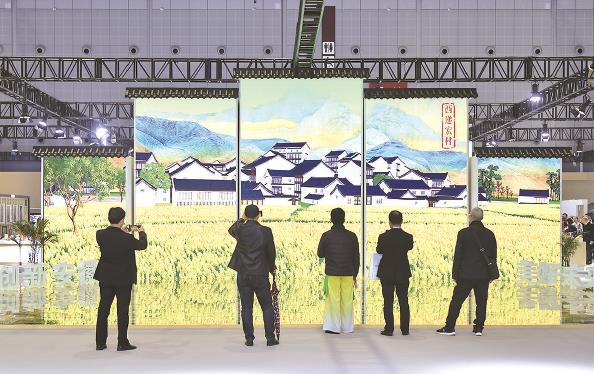

安徽展区 本文配图记者 王凯 摄

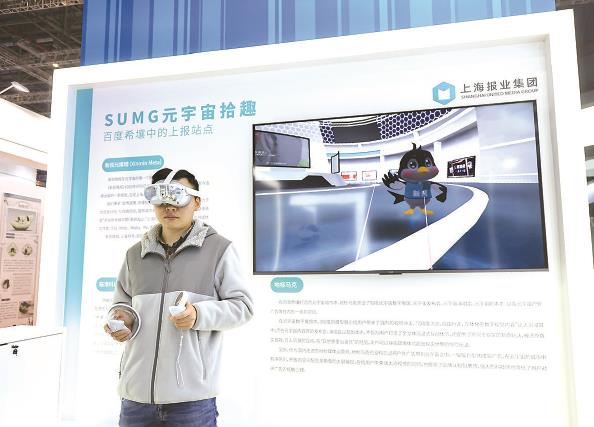

上海报业集团展区元宇宙体验

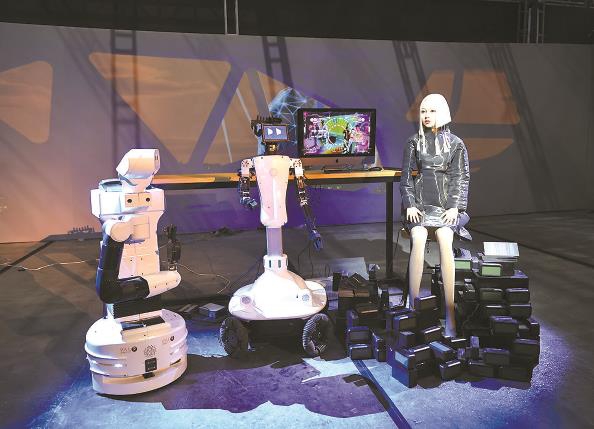

上海舞台美术学会展区,机器人戏剧《巨物之城》

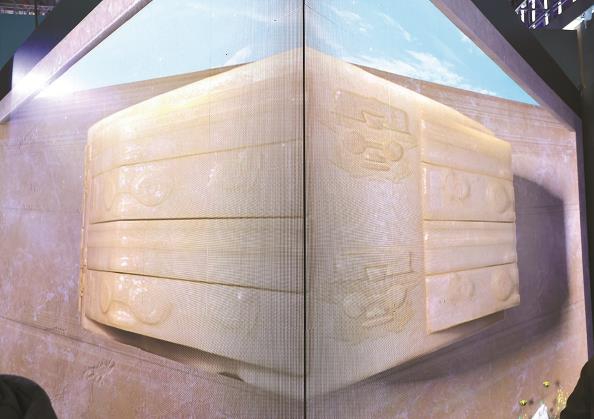

玉琮3D裸眼展示

昨天,第四届长三角国际文化产业博览会在国家会展中心(上海)开幕。超过10万平方米的4个展厅,来自32个国家和地区的文化企业,超过1500家的参展单位,我们看到了什么?

我们感受到来自祖国山河的多样风情,有苏浙水乡的柔美,天府之国的秀丽,丝绸之路的精绝,苍茫草原的辽阔;我们足不出“沪”逛遍长三角博物馆,上海博物馆、南京博物院、安徽博物院、中共一大纪念馆、上海图书馆……海派文化、徽派文化、吴越美学尽在其间;我们更惊喜“文化+科技”的跨界融合赋能产业新业态、新动向、新格局。

传统媒体 勇立潮头

作为新型主流媒体集团建设的先行者,上报集团不仅已经从一家以报刊为主的传统报业集团,转变为新媒体收入占媒体主业收入接近七成的全媒体集团,更将“科技”结结实实地带到了文博会现场。“临港科技智慧图书馆是目前全国首个实现虚拟与实体场馆互联互通的图书馆。在百度‘希壤’平台中,我们构建了一个与线下场馆完全一致的数字孪生虚拟图书馆,在这个平台上读者可以全新的方式体验图书馆,在场馆内进行沉浸式的学习和探索。”展台负责人介绍说。果真,点点手指,就可以在线访问图书馆云平台的通道,轻松查阅全球中文、外文顶尖学术资源。

稍挪几步,戴上VR眼镜,便可沉浸在一个静谧的虚拟世界中(海上Meta城市元宇宙平台)。在这个“上报阅读新空间”,你可以在20世纪90年代上海风情的房间中,翻阅新近出版的报纸,浏览上海报业集团的宣传册和文化产业地图,也可以欣赏海上名家的书画大作,让历史的厚重感从“跃然纸上”到“眼见为实”。

数字技术“复活”历史

中华优秀传统文化是一座瑰丽的宝库。在本届文博会上,数字技术在文保领域的创新应用,让参观者与文物隔空“对话”,“身临其境”感受历史变迁。比如,“数字长城”实现了对喜峰口长城的1:1毫米级测量,参观者可以在数字长城中移步换影,感受早晨、中午、黄昏的美景变化;“寻境敦煌—数字敦煌沉浸展”综合应用三维建模技术、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照、VR虚拟现实场景等前沿游戏技术,高精度立体还原敦煌莫高窟第285洞窟,带领参观者“穿越”到1400多年前“刀林剑雨”的《五百强盗成佛》壁画世界。

更令人欣喜的是,借由“听见数字山河”中国传统器乐数字化保护项目,对中国珍贵传统器乐的乐音、乐谱进行数字化保存和还原,我们可以在文博会听到并弹奏珍贵器乐的声音;“甲骨文全球数字焕活技术”通过微痕增强让甲骨拓片上的文字痕迹“看得清”,用AI字形匹配算法让文字“查得到”,激活了汉字源头;三星堆AI人机协同虚拟修复项目,以三星堆青铜器为试点,正探索人机协同AI智能辅助文物考古的创新技术应用。

本报记者 孙佳音

放大

放大 上一版

上一版