美 浮于表面 沉于内容

——“最美的书”二十年成长的背后

◆ 祝君波

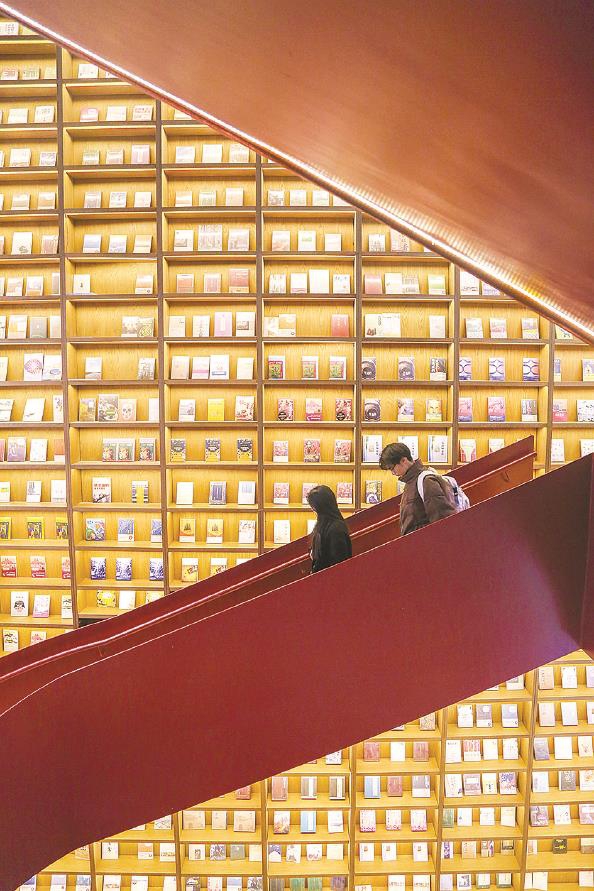

新年伊始,“2003—2023最美的书20年回顾展”在上海图书馆举行。“最美的书”的概念,出现了二十年,它在中国发酵,形成了品牌效应,成了一种文化现象。

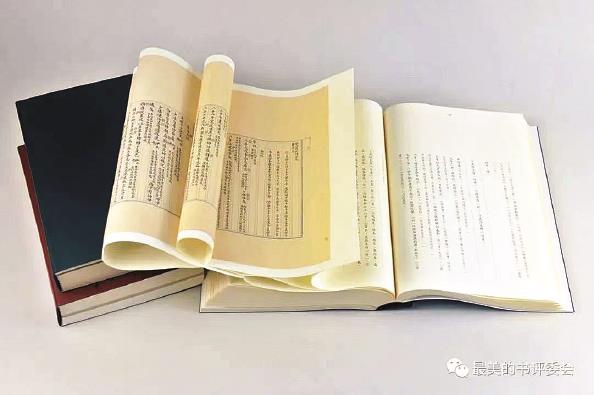

说起美书,我们国家有丰富的积淀和传承,以中国纸、印刷、文字、书法为底蕴的纸本,也有自己设计的辉煌。但以现代印刷、材料工业为基础的最美的书,则来自德国、来自莱比锡。历史上莱比锡曾是欧洲重要的工业、出版、音乐中心,其中莱比锡书展以及评选书籍设计,则有近百年的历史。1991年两德统一以后,开始每年评选“世界最美的书”,在国际上有广泛性和权威性。

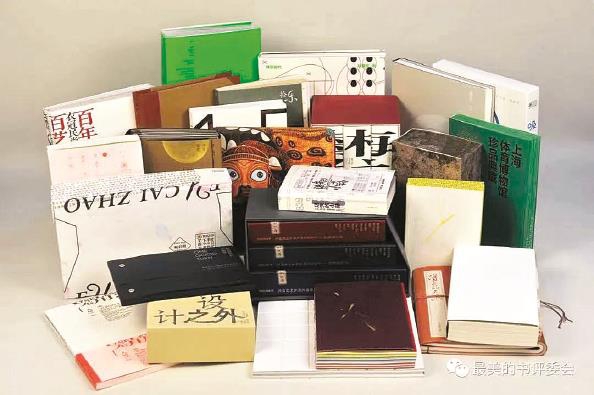

2003年,我国上海市新闻出版局依“世界最美的书”组委会的要求设立“中国最美的书”。20年过去了,“最美的书”影响力在扩大,产生了诸多溢出效应。首先热爱它的是设计师。它打破了一些陈旧的游戏规则,让名不见经传的年轻人脱颖而出。这次统计出20年的获奖人以及个人工作室共有260余人,有上百人只获过一次“中国最美的书”,但对他本人继续从事这项古老的职业,却有重要意义。

溢出效应还在于“最美的书”这一定位,引起了出版业对最美的一场新认定。早先的评比,分设综合奖、封面奖、内页奖、插图奖等等,按“美”分拆成各个局部来分析。有的书只要封面美,内文、印刷不达标也能获奖。而“世界最美的书”只设图书的综合奖,它强调一本书的设计形式与内容要完美统一,封面、内页、插图要和谐统一,还要注重设计理念。这样的标准传到我国,仅仅20年的时间,大家看到的“中国最美的书”已发生了跨越式发展。书走向了兼具审美的艺术品。

我国最初的金奖获得者张志伟设计的《梅兰芳藏戏曲史料图画集》,代表了2003年的精美。而2015年西安李瑾设计的《订单·方圆故事》,写一个民营书店成长的故事,即把订书单变成了一本书,封面使用了包书的蛇皮袋,独特而又环保,获莱比锡金奖,反映了审美的新变化。南京朱赢椿设计的《虫子书》,全书没有一个字,记录了蚕虫吃桑叶的轨迹、过程,具有创新力和前卫性,无疑是“当代艺术品”,2016年在莱比锡获得了银奖。这样的变化借助媒体传播,引起一些读者的不适。其实“中国最美的书”每年仅25本(其中也有不少普通书),在年25万种图书中,只占万分之一的比重,它只是代表了一些前卫的审美,就好像T字台上的时装秀,并不改变人们日常穿衣打扮。各美其美,美美与共,才是最重要的。

最美的书对作者产生了影响,他们看到了书还可以这样做:内容是需要设计师一起参与的。所以,这些年“我也要做一本最美的书”渐成很多写书人的追求,有的甚至愿意自掏腰包或者拉来投资人一起参与。作者的加持,使最美的书创作、生产有了新的动力,并且还会成为一种趋势。

溢出效应当然还体现在印务公司,他们既是生产者又是实际的受益人。纸质材料的变化、各种印刷装订工艺的创新,让印务机构找到了与图书的最佳接口,使他们看到了生存的一道曙光,他们也走上参与追求最美的书的道路。这其实也是商业的良性互动。以雅昌为例,20年已获142种“中国最美的书”,以此确定了他们在行业的地位。

不是一个专业的奖项,为何有如此的溢出效应,背后的原因又是什么?因为图书是人们的良师益友、终身的习惯,是民族振兴、文化昌明的渠道。全民阅读,也是一个国家强盛、文化自信的标志。人类如何适应新媒体、新阅读体验,同时又守住纸媒尤其是纸书这一道最后的屏障,给人类自身一种安全感,是全球也是我们中国人关注的问题。我们必须看到推动全民阅读是一个政府领导的宏观行动,涉及社会方方面面,而“最美的书”无疑走到了行业的前列。互联网时代,现在的“最美的书”是在守护我们的精神家园,求得电子书与纸书的共生共存。

相比于我国每年就25种书获奖,莱比锡主办方更吝惜,每年只给14种书颁“世界最美的书”奖,但以小见大,去粗取精,它正在产生积极的能量。尤其在一个具有绵长的印刷出版历史的东方大国,这种工作更为必要。

西班牙艺术家安东尼·塔皮埃斯讲过这样一句话:“我觉得书籍与人的物质性五感连接是它区别于电子媒介的核心特征。表达思想的方式影响表达思想的内容,我们需要思考怎样充分地发挥书籍作为媒介并最大化地发挥它的价值”。书的物质属性,决定了它与人类特殊的亲密关系,也是它的效应不断溢出的主要原因。

为此,我们期待未来书由实用到审美的引领和发展趋势,为文化出版产品以赋能,促进其转型和跨越。

放大

放大 上一版

上一版