译者余泽民骨子里是个诗人

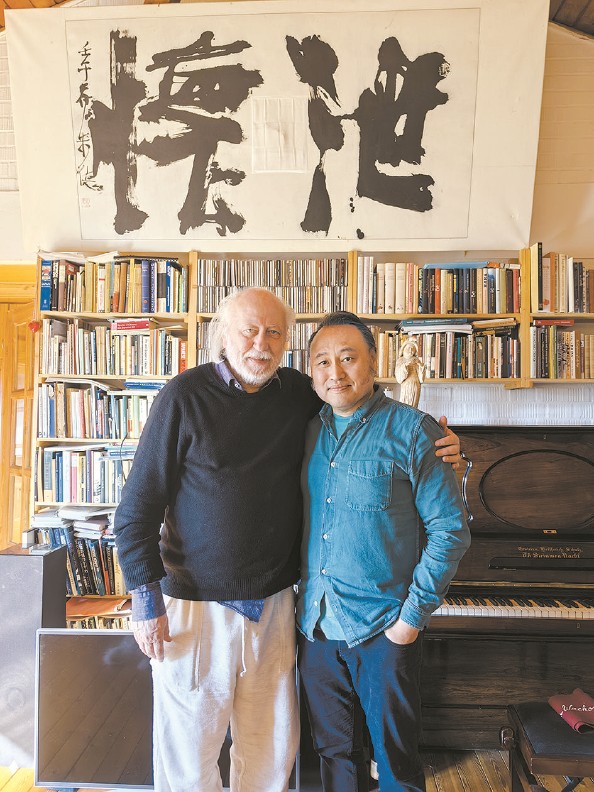

余泽民和克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

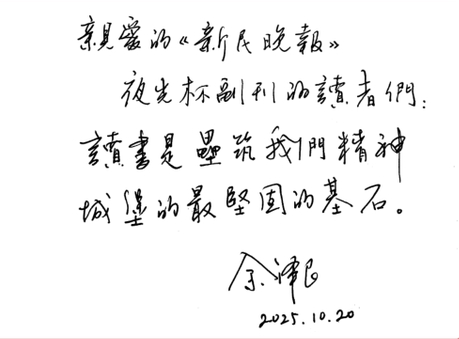

余泽民致夜光杯读者

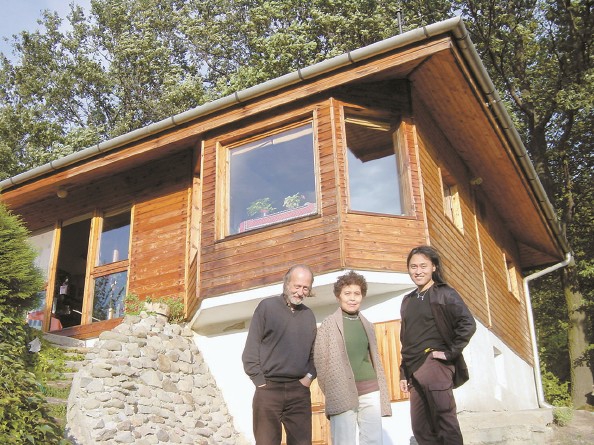

余泽民和母亲拜访拉斯洛

扫码看视频

◆ 吴南瑶

诺贝尔文学奖公布的那天,晚睡晚起的余泽民打开手机,当百十条信息与数十个添加好友的请求呈现在眼前时,他所译介的作家已然加冕。错愕与激动同时涌来,他“补发”了一段朋友圈:“我是最后知道这消息的,但也让我的高兴如礼花绽放一样……我觉得文学翻译的意义再次被验证,兴奋得甚至有了自己获奖的错觉。”好友邱华栋则在下面留言:“确实感觉就像你获了奖那样令人高兴。”

他曾自诩为“变色龙”。青春岁月,浪漫与颠簸交织,从医学院的学生到出走的青年,从诊所的医者到文化沙龙里的讲述者,直至成为两位匈牙利籍诺奖作家的中文译者。他并非一夜成名,翻译于他,从来都是精神的愉悦,而非通向名利的阶梯。

1

塞格德

上世纪九十年代初,“世界那么大,我想去看看”是回荡在许多年轻人心头的无声召唤。只是因为北医学长从匈牙利传来的简讯:“这里不错,免签,来吧。”二十六岁的余泽民,背着简单的行囊,踏上了从北京出发的K3次国际列车。行囊里那本欧文·斯通的《渴望生活》——仿佛预示了他未来戏剧般的命运。

初到匈牙利,凭借北京医科大学临床系的文凭、中国音乐学院艺术心理学的学历以及广安门医院针灸推拿的进修证明,他在一位匈牙利人开的中医诊所找到了立足之地。他总是对命运满怀感激,这份感激很快便得到了回响——工作的第二天,他在诊所邂逅了时任塞格德大学教师的海尔奈·亚诺什先生。塞格德,这座靠近塞尔维亚与罗马尼亚边境的宁静小城,被誉为匈牙利的“文化之城”。

不过三个月,诊所的匈牙利主人不告而别,留下初来乍到、不知所措的余泽民。幸而,亚诺什和一对从美国来的教师夫妇,向他伸出了温暖的援手。尤其是亚诺什,这位大学教师兼出版人,正主办着一本文史杂志《2000年》。“起初或许是出于同情,”余泽民回忆,“但当他知道我热爱文学,便邀请我举办一系列中国文化讲座。第一讲,我谈中国古诗与音乐,剖析《枫桥夜泊》的意境,播放了从国内带去的张维良长笛磁带……”若有大学生对中文感兴趣,他便兴致勃勃地教他们,收下作为报酬的火腿与奶酪。

塞格德以充沛的阳光闻名。不知这异乡的阳光,在多大程度上抚平了他内心的漂泊感。余泽民说,更多是早年医学院的经历,赋予了他一种坚韧的底色,让他在动荡中也能寻得内心的秩序,坚持下去。

亚诺什的家,是塞格德一个无形的文化沙龙,总是聚集着作家、艺术家与思想者。

1993年4月,余泽民清晰地记得那个日子。亚诺什告诉他:“那位将来会成为匈牙利最好的作家,今晚要来我家。”他来了,“头戴黑色呢帽,身着蓝色棉布外套,仿佛从一张旧世纪的肖像画中走出。”他就是被苏珊·桑塔格赞为“当代最富哲学性小说家”的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛。

人与人之间,存在着奇妙的磁场共振。尽管那时余泽民的匈语能力几乎为零,英语也磕磕绊绊,两人却一见如故,围绕着“中国”这个话题,竟畅谈了整个夜晚。拉斯洛欣喜地对他说:“你是我在匈牙利遇到的第一个‘活的中国人’。”

那一晚的交谈如此投契,拉斯洛甚至邀请余泽民同行,开车两百公里,回到他位于小山上的家。“我记得他的书房里,有一整面书架关于中国,不止匈语书,还有英、德、法文版本。”那次拜访,余泽民一住便是一周。他为拉斯洛烹制中式菜肴,拉斯洛则满怀激情地追忆他早年的中国之旅,签名赠送给泽民新出版的中国游记《乌兰巴托的囚徒》,畅谈对李白的景仰……并许下愿望:“希望有一天,我们能一起再回中国。”

2

布达佩斯

亚诺什比余泽民年长十岁,朝夕相处中,两人滋生了如亲人般的情谊。后来,亚诺什迁往布达佩斯,余泽民也随之而去。尽管人生的航向依旧迷雾重重,但他内心十分肯定:自己是当时漂泊东欧的中国人里,极少数对生意经毫无兴趣的一个。

转机在1998年悄然降临。拉斯洛获得了一项国际新闻基金的支持,旨在让作家从事新闻写作。他几乎毫不犹豫地决定,用这笔基金实现一个夙愿:带着余泽民,重走李白的诗歌之路,重返中国。

那时,无论是拉斯洛还是余泽民自己,都绝不会预料到,这位忙前忙后、打理一切的北京同伴,未来将如何转身,成为他作品在中文世界的“摆渡人”。

带着14盘满载见闻的采访磁带回到布达佩斯后,恰逢亚诺什的出版社再版拉斯洛的小说集《仁慈的关系》。书从印刷厂运回,亚诺什顺手递给他一本:“留作纪念吧,你朋友的书。”于是,靠着字典,泽民开始艰难而好奇地阅读,边翻边记录,从小埋藏在心里对文学的向往成了催化剂,作为自学匈语的练习,他尝试翻译了其中的短篇《茹兹的陷阱》。

命运的齿轮,就在这看似不经意的尝试中,缓缓而坚定地开始了转动。

此后,余泽民成了拉斯洛家的常客,并在那里遇见了先于拉斯洛获得诺奖的凯尔泰斯·伊姆雷,创作了《赫拉巴尔之书》的艾斯特哈兹·彼得,以及《垃圾日》的作者马利亚什·贝拉等匈牙利作家。随后的两年多,他深深沉醉于翻译的奇妙世界,陆续翻译了十几位匈牙利作家的三十多个短篇。然而,出于诗人般的纯粹与随性,他从未想过将这些译稿发表,只视其为语言的修炼与灵魂的私享。

2002年,凯尔泰斯折桂诺贝尔奖的消息,在中国出版界激起千层浪,各家出版社竞相争夺其作品版权。几经波折,作家出版社的编辑郭汉睿和朱燕,联系上了远在布达佩斯的余泽民。余泽民立刻行动,购回凯尔泰斯的九部作品潜心分析,最终推荐了涵盖电影文学、小说、散文、日记等多种体裁的《命运无常》《英国旗》《另一个人》与《船夫日记》,并协助作家出版社成功获取版权。而译者的重任,最终也因他电脑中那三十多篇默默耕耘的译稿,落在了他的肩上。朱燕的肯定,让他正式成为了凯尔泰斯作品的中文译者。

拉斯洛获奖后,诗人欧阳江河在一次采访中如此评价余泽民的劳作:“他借助拉斯洛作品中那些古怪的、启示录般的文字,以及匈牙利语的原生意蕴,丰富、改造、纠正,甚至在某种意义上‘发明’了一种中文,或者说,他让我们的中文经历了一次外语化的洗礼……余泽民投入了自己的生命,做成了一件大事。”

更富诗意的巧合是,余泽民的妻子艾丽卡,一位毕业于罗兰大学中文系并曾留华的汉学家,翻译的正是拉斯洛的“老友”欧阳江河的作品。不仅于此,她还译介了鲁敏、邱华栋、曹文轩的小说,艾青、杨炼、吉狄马加、梅尔的诗歌,以及诸多中国艺术、历史著作。其中《汉字》和《中国时刻》这类专业性极强的书籍,则是夫妇二人的合作成果。

3

北京

年轻时,我们总渴望逃离故乡。余泽民说,很多年后,慢慢体会到,离开家是很大的心理丢失。

近年来,余泽民身兼匈牙利罗兰大学与鲍罗什学院的文学翻译导师,同时也受聘为北京第二外国语学院的特聘教授,归国授课成了常事。这次电话采访,便是在他回到北京的次日进行的。

“和许多传统的中国家庭一样,在很长一段岁月里,我的父母似乎并不真正了解我和弟弟,也不善于表达爱。但如今回首,我才恍然大悟,那种沉默的守望,本身就是最深切的爱。”

他的母亲是妇产科医生,父亲是常年跋野在外的地质工程师。这对专注于事业的父母,以一种近乎放任的信任,给予了家中两位少年最广阔的自由与最深沉的支持。

父亲于1997年离世,没能看到一年后儿子陪着拉斯洛漫游中国的身影,也没能见证他最终找到文学翻译这方心灵栖所。这成为了一种巨大的无法弥补的遗憾。在泽民出国前,父亲是家里唯一见过世界的人——上世纪六十年代援建坦赞铁路,足迹遍及苏联、越南,甚至布达佩斯。家中那本黑白相册,凝固着父辈的风华。这或许就是为什么,当旁人质疑儿子“不好好做医生”时,沉默的父亲却选择了理解与支持。

1998年的那次旅程,始于北京。拉斯洛住在泽民家中,注意到弟弟伟民的吉他弦断了,便坚持要去买副新弦,亲手为他调好音准;发现母亲床头摆放着外公外婆的结婚照,便在从美术馆归来的路上,特意挑选了一个相框郑重赠予。母亲深受感动,她用英语向拉斯洛讲述家族的故事:余泽民的外公谢霖,是中国现代会计学的奠基人,曾出任孙中山的财务官。一个家族的微缩史,折射出一个时代的磅礴变迁。拉斯洛听得入迷。回到布达佩斯后,他将此行写进散文《只有星辰的天空》。待到2006年散文集《天空下的毁灭与哀愁》出版时,其中一篇题为《妈妈》的文章,主角正是泽民的妈妈。回忆母亲,余泽民感慨:“想来天下的母亲都一样,都会相信自己的儿子是世上最聪明的。”

2002年10月,母亲从报上读到凯尔泰斯获奖的消息,得知国内出版社苦于找不到匈语译者。未与儿子商量,她便开始四处给出版社打电话:“我儿子在布达佩斯,他能翻译!”然而,当对方听闻她儿子“弃医从文”、背景与匈语毫无瓜葛时,便都挂断了电话。弟弟余伟民,一位曾为窦唯、何勇、张楚、小柯等音乐人打鼓的乐手,在一次演出后的夜宵席间,向热心的何勇提及此事。何勇当即说:“我认识一位编辑。”这位编辑正是作家出版社的朱燕。原来,还有母亲的神助,推着泽民走上了译者之路。

自1998年相识,余泽民的母亲与拉斯洛建立了一段跨越山海的友谊。有一年,她去匈牙利探望泽民,尽管拉斯洛不在城里,仍坚持让余泽民带母亲和弟弟去他山中的家里住了两日。直至去年母亲去世,每年春节,拉斯洛都会让妻子亲手制作贺卡,寄往北京。余泽民想,当下,若母亲知道拉斯洛也得了诺奖,定会欣喜万分吧。

2017年,余泽民获颁“匈牙利文化贡献奖”,颁奖词里有一句话:“他一个人相当于一个机构。”二十多年来,他将当代匈牙利文学“搬运”到中文世界,泽民说,“我自己都觉得疯狂”。

但,这不正是余泽民吗?那个想好了便去做,不计得失、全情投入的泽民,那个骨子里始终住着一个诗人的行路人。

放大

放大 上一版

上一版