“上海出品”开出舞台繁花

多部原创佳作绽放海派文化独特魅力

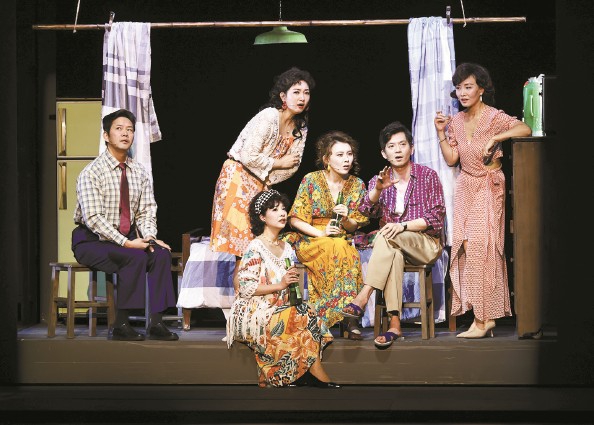

舞台剧《繁花》剧照 本文图片 记者 王凯 摄

舞台剧《繁花》剧照

美琪大戏院的怀旧门头霓虹闪耀,手持《繁花》终季首演门票的观众在暮色中排队进场。有女孩迫不及待地透过玻璃门拍下大厅里“繁花车站”的打卡镜框,兴致勃勃道:“我为了拍这张照片特地贴了假睫毛、穿了高跟鞋,就想在演出前先发个朋友圈。”

昨晚,历时八年打磨的舞台剧《繁花》终季揭开神秘面纱,为第二十四届中国上海国际艺术节的“上海出品”原创矩阵再添高光时刻。从上周末起,艺术节迎来“上海出品”的集中呈现,从芭蕾到评弹,从歌剧到民乐,五部原创作品形态各异,共同勾勒出“上海出品”扎根传统、拥抱创新、传递人文温度的原创实力,让海派文化的魅力在国际舞台上持续绽放。

扎根本土文化

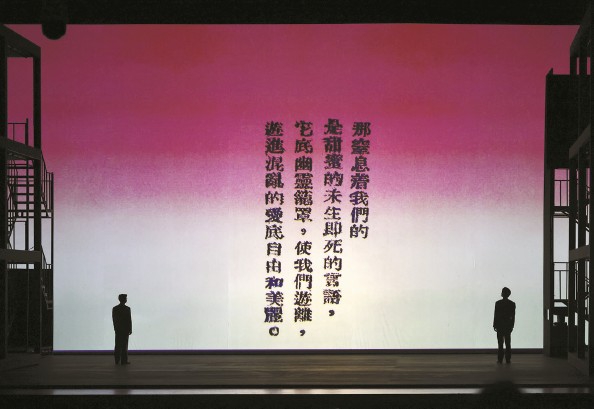

“上海出品”的核心竞争力,源于对文化根脉的深度挖掘与坚守。《繁花》终季改编自金宇澄茅盾文学奖同名小说,导演马俊丰直言“沪语是作品的灵魂”——剧中的全沪语对白不仅复刻了上海的生活质感,更让阿宝、李李等人物的命运纠葛有了城市“烟火气”。为还原时代细节,剧组考据服装道具,小到一碗泡饭、一件旗袍,都力求贴近老上海的生活场景。而第三部的舞台更以“十二宫格”体系让“平面故事框”变作“立体社会场”。

同样聚焦市井温情的还有评弹《菜肉馄饨》,作品以“一碗馄饨”为情感纽带,串联起代际亲情,既坚守吴侬软语中“说噱弹唱演”的非遗精髓,又通过现代舞台手法激活传统,让老一辈人的家常故事唤起当代人的情感共鸣。

除了挖掘城市记忆,“上海出品”也擅长从中华经典中汲取养分。芭蕾舞剧《百合花》改编自茹志鹃的红色经典小说,其女王安忆在改编时融入对母亲文学精神的传承,用芭蕾的“留白美学”展现战争年代的人性光辉。

上海歌剧院重构的莫扎特歌剧《女人心》,以当代审美解读古典经典。音乐会《诗的中国》以全编制民族管弦乐团,将从《诗经》到唐诗宋词的千年诗意转化为听觉盛宴。

融入时代活力

在铺展文化底色的同时,“上海出品”坚持探索与创新——打破艺术门类的边界、融合现代技术与审美,成为五部作品的共同选择。评弹《菜肉馄饨》突破“一桌二椅”的传统呈现,主演徐惠新坦言“要让吴侬软语贴合当代人的情感节奏”,通过灯光营造场景氛围,用多媒体辅助叙事,让评弹走进剧场,吸引年轻观众“听懂、共情”。

芭蕾舞剧《百合花》融合古典芭蕾的抒情韵律与现代舞的叙事张力,“月下和解”双人舞以优美肢体传递细腻情感,“送鞋”群舞渲染深沉怀念,再搭配简约舞美构建的沉浸式战争场景,让芭蕾这一西方艺术形式,精准表达出中国红色故事的内核。

古典歌剧与民族音乐也在创新中找到新的打开方式。《女人心》采用“半舞台版”呈现,摒弃复杂舞美,将焦点完全集中在音乐本身,中外歌唱家的联袂演绎与许忠的指挥,让莫扎特的旋律更直接地触达观众。《诗的中国》则通过现代编曲逻辑,让传统民乐有了“当代质感”——演绎唐诗时,激昂鼓点搭配清脆竹笛,再现大唐豪迈;诠释宋词时,舒缓古筝勾勒婉约意境,将千年诗篇化为可感的听觉体验。

本报记者 朱渊

放大

放大 上一版

上一版