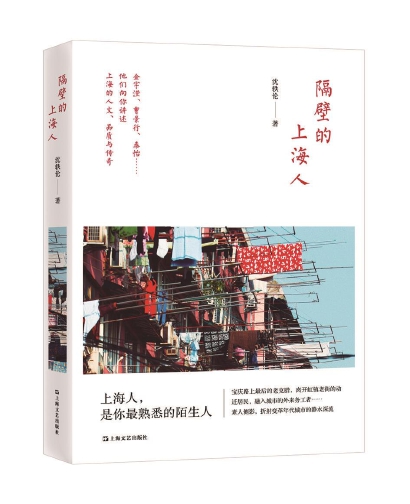

“抓拍”“素描”上海人的闪光瞬间

沈轶伦

我是一名记者。这个身份有一种魔法,让陌生人愿意把自己的生活打开,像打开一扇窗一样让我窥见里面的风景。恰恰是这里面的风景,而不是外在的东西,向我展示上海之所以是上海的奥秘。

名人在自己擅长的领域发光发亮,但幕后生涯里也有一段段独白和种种困惑无处可诉。普通人在平凡的日子里默默无闻,却也会在某个时刻迸发出令人叹服的巨大力量感天动地。采访中,我收集的许多“边角料”有时未必够得上见报,但我却视若珍宝。因此在日常工作之余,我将这些故事记录下来,从2014年至今,写了百余篇随笔。

我所写的每一篇都讲述了一个上海人的故事。我将这种记录视为向“契诃夫手记”的致敬。将自己的文字视为一支炭笔,用一种“抓拍”的速度和“素描”的方式勾勒出这些上海人展示给我的闪光瞬间。

我听过中国昔日最大的女装公司鸿翔时装店小开向我诉说人生的起起伏伏;我记录了曾为邓公掌勺的国际饭店第一位女主厨见证的海上秘闻;我采访到1949年差点乘坐“太平轮”离开上海的商人后裔;我知道了写下划时代话剧《于无声处》编剧宗福先的童年艰辛;我听到了上海纽约大学校长俞立中讲述自己笑对坎坷命运的知青岁月;也知道了被誉为“上海名媛”的顾维钧夫人严幼韵的家族往事……这些名人的故事令人喜闻乐见,但更多普通人的故事更值得记录——

这其中,有每日去黄浦江边义务捞垃圾的孤老,他从不解释这样做的意义,但在他去世后,当地却有无数志愿者接过他的捞竿,为他生前的行为赋予了崇高的意义;有虽然家境贫寒却执拗着要捐款捐物献血的老阿姨,她将捐献这件事看作在“没什么特别可说的”日常生活中唯一能博得他人敬意的方式;也有从来不说“母爱无私”的母亲,让自己的一对亲生孩子早早去工作,却供养养子读大学……

有许多感受我能察觉,却未必能完全表达准确。比如那个被评为劳模,得到所有市级荣誉和赞美的环卫工,却私下里唯恐自己的身份为读大学的孩子带去屈辱;比如,一脸严肃准备发表讲话,却忽然在热情友善的社区居民前落泪的领导。数年采访经历,我遇到的许多故事令人心疼——有连一双旅游鞋都舍不得买却卖房捐款给希望小学的离休干部,有渴望回归正常生活的戒毒者以及为他们奔走的志愿者。

形形色色的人,林林总总的选择,背后折射的是这城市的时代精神。当我作为一个记者去报道他们的时候,他们是正能量。但人性之复杂又岂能仅仅用词汇来限定?这些故事,以及这些故事中的主人公,他们真真切切生活在我身边,与我交谈、对我欢笑或者流泪,他们各自的诉求、各种幽微的情绪、他们对外界肯定的追求,和对幸福以及终极意义的渴望的层次是如此丰富。他们身上并非全然是阳光一面,并非全然是无畏无私的一面,但他们对良善和正义的渴望是如何一次又一次和心中的犹豫、畏缩、甚至卑劣交战。

在这样的战争中,人有时输有时赢,但关键是,人们从来不离开战场——这样的搏斗,无声无息,却发生在每天每个人的日常抉择之中。将这种选择放到时代的变革浪潮中,最终呈现出的,是多彩多样的关于上海人的图卷。我愿意作为一个忠诚的记录者,为这座城市留住一点记忆。人的故事、人的无奈、人的奋勇、人的善良,使得这座城市变成传奇。

上海是写不完的。它是一个容器,可以让个体的人在这里发挥各自命运的无限可能性。关于上海的这种城市特性的描述,有许多作家和专家进行过专门阐释和分析,我只能描写我目力所及的这一点空间,感性地写一下遇到的这些人所构成的世界。他们和我生活在一起,但又生活在我隔壁,我称他们为隔壁的上海人——他们拓展了我对上海的理解、纠正了我对上海的偏见、打破了我对上海的迷思、也组成了我对上海的爱。

(本文为《隔壁的上海人》自序,有删改)

放大

放大 上一版

上一版