戏剧陕耀 文化沪动

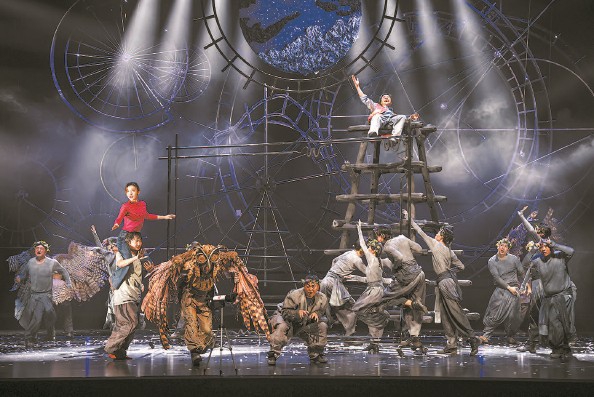

《星空与半棵树》在艺术节首演

昨天,陕西人民艺术剧院来沪驻演主题研讨会在上海举行。金秋十月,陕西人艺携《白鹿原》《平凡的世界》《主角》《生命册》《星空与半棵树》五部现实主义力作,集中亮相中国上海国际艺术节,以其鲜明的秦风秦韵和深厚的文学底蕴,引发沪上戏剧界与评论界对“文学剧院”模式和中国话剧未来走向的深度思考。

从文学经典到舞台经典

中国作家协会副主席、茅盾文学奖得主,话剧《主角》《星空与半棵树》的原著作者陈彦,为“文学剧院”的成功给出了精辟的注脚。在他看来,陕西人艺的改编既尊重原著,又超脱原著,改编者实为“站在小说家肩上的创造者”。作为原著作者的陈彦深有感触,真正的改编应在吃透、消化,甚至“粉碎”原著精神的基础上,依照话剧艺术规律再创造,使作品在舞台上焕发新的立意与张力。

文艺评论家仲呈祥从理论层面佐证了这一观点,陕西人艺在将文学思维转化为话剧思维方面积累了宝贵经验。真正的改编,是从文学的平面叙事与个体想象,转向话剧的视听语言与集体共鸣。

所以,这一艺术方法论的命题——“文学如何成功转变为戏剧”,在于探索一条从文学经典走向舞台经典的创造性路径。

从苦难书写到精神照亮

陕西人艺的作品为何能跨越地域,引发上海观众的共鸣?答案是作品对时代与人性的深刻洞察。

《剧本》杂志主编武丹丹认为,陕西人艺的作品“摒弃廉价与简单的乐观,深刻而细致地描绘苦难”,并歌颂人在苦难中迸发出的顽强生命力。以此次在沪首演的《星空与半棵树》为例,上海戏剧学院教授刘明厚认为,该剧在宏大叙事中完成了对人性、正义的坚守,映照了时代潮流面前每个普通人的选择。文艺评论家郦国义则将此次陕西人艺的驻演,视为对上海“海纳百川”文化传统的呼应。

所以,这一精神内核的命题——“现实主义戏剧的深度何在”,在于真正的现实主义作品,其深度源自对普通人在时代变迁中命运沉浮与精神世界的深邃洞察与诗意表达,从而跨越地域,触动人心。

从艺术个性到示范效应

面对当下话剧创作出现的趋同化、模式化趋势,专家从陕西人艺身上找到了地方院团突围的答案:坚持独特的艺术个性。

上海戏剧学院原院长荣广润认为,陕西人艺的成功在于形成了独特的选材眼光、艺术表现力和美学风格。陕西人艺院长李宣介绍,剧院通过十年耕耘,构建了“茅奖系列”与“陈彦三部曲”两大品牌,形成了独具特色的“陕西人艺模式”,实现了艺术追求与剧院建设的双提升。

所以,这一剧院发展观的命题——“地方院团如何在竞争中立足”,在于地方院团通过深耕地域文化与文学传统,打造具有辨识度的艺术品牌,实现可持续的成长与突围。

本报记者 赵玥

放大

放大 上一版

上一版