那些藏在往来手札里的人文与温暖

巴金(资料照)

曹禺先生真诚地致谢:“我想起半个多世纪以来,你对我极深的帮助、友谊。”

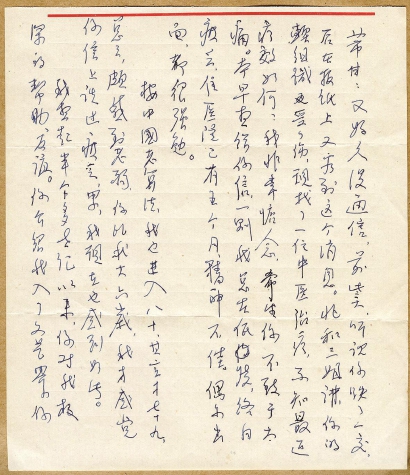

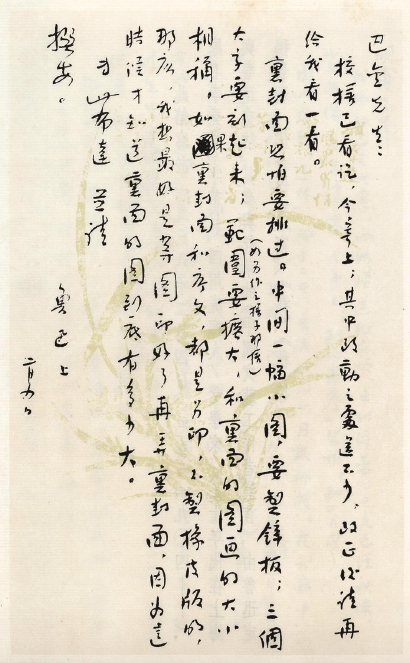

鲁迅先生细细指导校样的修改方式:“巴金先生:校样已看讫,其中改动之处还不少,改正后请再给我看一看。”

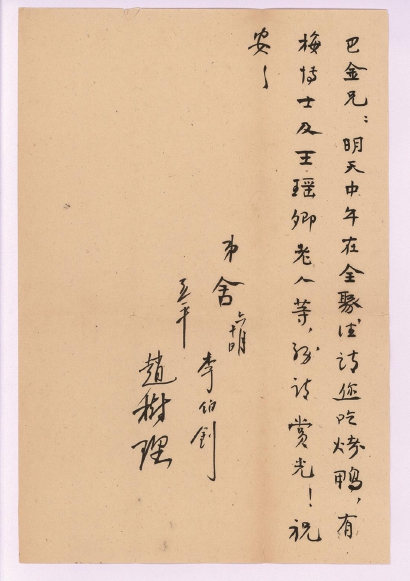

老舍先生留下便条:“巴金兄,明天中午在全聚德请您吃烤鸭。”

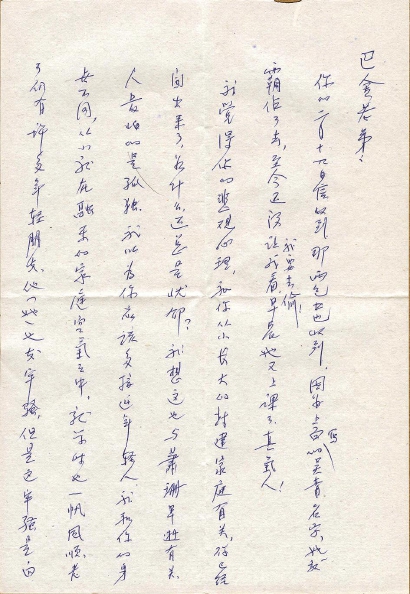

冰心大姐耐心开导:“巴金老弟:……你已经闯出来了,为什么还总是忧郁?我想这也与萧珊早逝有关,人最怕的是孤独,我以为你应该多接近年轻人。”

◆管继平

“隔着长长短短的时间,我们都是收信人”,11月25日是巴金的生日,前来徐汇艺术馆出席“温暖的友情——巴金与友朋往来手札展”开幕式的作家铁凝说。

以墨笔书写的书信手札,过去所谓的鱼传尺素,雁寄鸿书,在中国一写就写了两千年。然而,如此悠久的书信文化,照眼下的趋势,似已濒临于“失传”。这一种前辈文人留在纸上的风雅,亲友之间藏在字里行间的温暖,随着手机电话的普及,网络电子的盛行,几乎将成为上一世纪的绝唱。现代化的发展给人们带来了巨大便捷,同时也无奈地带走了温情和人文情怀。

与其怀念,不如重拾起这古老而美好的传统——近日来的沪上,文人的书信手札,名家的日记手稿,成了各大展览的热点。前些时,宝龙美术馆的“大道——百年名人翰墨集萃”刚落下帷幕,上海图书馆的“妙笔生辉:上图馆藏名家手稿展”、金山图书馆为纪念南社成立110周年而举办的“南社名人手稿特展”等,又吸引了大批专家和爱好者的眼球。为纪念巴金先生诞辰115周年所举办的《温暖的友情:巴金与友朋往来手札展》,展出巴金与鲁迅、郭沫若、茅盾、老舍、曹禺、叶圣陶、冰心、沈从文等四十余位友人的往来手札……这些名人书信的集体亮相,为我们再次还原了当年的历史片段,仿佛带领读者走进了那批文人大师的生活场景中。

书信是自然状态下的性情流露

由于中国汉字书法的特殊性,文人的墨迹手札,往往具有很高的艺术性。这是传统文人的基本素养,也是中国文化的一大特点,所以,自古以来,书信尺牍就是书法艺术传承的最佳载体,如二王的《快雪时晴帖》《平安帖》《中秋帖》,颜真卿的《湖州帖》等,不都是千秋传世的法书经典么?而流传在民间的一些古代书札,或断缣寸纸,即便真伪尚存争议,只要递嬗有据,也一样为世所珍。譬如苏轼的《功甫帖》,虽字数极少,仅两行九字,但却极富神采,充分展现了苏轼的笔墨情怀。还有数年前唐宋八大家之一的曾巩《局事帖》亮相拍卖市场,这也是一页尺牍,书风方正严谨,笔划清劲有力,应是曾巩存世不多的墨迹珍品,结果又以超出两亿的天价被藏家收入囊中。

当然,古代的翰墨书札因其存量极其有限,按物稀为贵之原理,动辄拍至过亿的天价似乎已成常态,非寻常人所能染指。再者一些古代墨迹由于年代久远,造成专家鉴别的难度和争议的问题也多,相对而言,民国时代的文人书信因去时不远,存量较多,故更受专家的重视和藏家的喜爱。就近年的书法行情来看,如梁启超、胡适、周作人、郁达夫等一批民国文人的书信,其市场的成交价都远超同时期的书法大家。究其原因,就是通常意义的书家作品,常以诗句格言或是对联警句作为书写题材,它提供人们研究的领域并不大,主要以欣赏书法艺术为主。而文人书信所提供的信息量则完全不同,尤其是名家的书信,它是具有艺术和文献的双重价值,且旧时文人善书者多,其艺术性本来就不低,书信又是在一种随意状态下的性情流露,它往往比艺术创作更真实,更放松,也更自然。还有重要一点是,书信中涉及的一些文人间的互相关系和交往故事可供人研究,通常来说,如没有特殊的原因,绝大多数的书信在内容上都是独一无二的,不可能重复。因此较之于可以无数次重复的常用诗词而言,书信具有它的唯一性,此无疑更具收藏和研究的价值。

文人书信的价值,艺术性往往还在其次,就近百多年的历史来看,人们更感兴趣的则是在某一历史时期中,那批改变历史走向或是影响社会风气的文化名人,譬如蔡元培、陈独秀、鲁迅、胡适等一批名家。他们对历史的发展与前进起到关键作用。他们的书信手稿即便仅是说一些日常琐事,往往也透露出那个时代所不为人知的重要细节,为我们研究那个时代的风云人物提供了更多的信息密码。

书信是人文的肌理、历史的注脚

记得梁实秋先生曾写文章说,他收藏的名人尺牍必须有几条标准:用钢笔写在宣纸上的不收;太恭楷或太潦草者不收;还有“作者未归道山,即可公开发表者不收”;或是“作者已归道山,而仍不可公开发表者,亦不收!”我觉得梁氏这几条“标准”颇有意思,前两条是从艺术性的角度来衡量,后两条则是从文献价值来考量:如果一封书信公开了也毫无价值,或是太有价值而永远不可公开,那又有什么收藏的趣味呢?

随着藏家审美水平的提升以及专家学者的介入,如今的文人手札,不仅是艺术价值得到了重估,更重要的则是书信中具有极高的史料文献价值受到关注。因为书信是一对一的关系,它原本不求公开,而且亲朋好友之间的通信,通常是直抒胸臆,不事雕琢,这就可能包含了许多鲜为人知的故事和不足为外人道的内容。有的书信历经大半个世纪从未披露,如今读来,还原并丰富了当时的情景,也使那个时代的人物或事件,更接近了他的本源。如上海档案馆前两年公开的一批书信,其中有一封陈独秀于1917年8月致蔡元培的信札。这是蔡、陈两人任职北京大学的第一年,百废待兴,陈独秀在信中大力向蔡元培举荐胡适到北大来任职,并称赞胡适中英文俱佳、有办事才干,内容还包括请胡适授课的科目乃至多少薪酬,都写得非常具体。这封信的重要性不言而喻,而且上世纪八十年代出版的《陈独秀书信集》中并未收录此信,如今的公开,填补并丰富了新文化运动前期三位重要人物的一段历史。还有,南社文人姚鹓雏致柳亚子的一封信,写于1949年6月,此时的柳亚子是著名民主人士,共和国待若上宾。而姚鹓雏则“行年六十,体气已衰”,又“客游卅余年,立锥无地”,他希望柳亚子帮他给陈毅市长作个推荐,趁自己精力尚强,也好为新社会做点事。所谓“做事”就是聘他为上海文物保管委员会委员,这样的话其实也不用做什么事,但生活经济可以确保无虞了。尽管在南社前期,柳亚子与姚鹓雏为唐宋诗之争曾闹得不欢而散,他们已二十多年未通音讯了。但柳亚子当时收信后果然向陈毅市长力荐,并办妥了此事,让姚鹓雏如愿以偿。这又是一封具有重要史料价值的书信,尘封了六十年,它的出现,让我们读到了过去文人之间的大度以及隐藏在文字深处的温情,也感受到陈毅市长对民主和文化人士的关心与重视。

由于书信的公开具有一定的延迟性,因此它往往成为我们事后解读历史或观照历史的补充。有专家认为,公共的史料更多体现的是历史的一些骨骼和轮廓,而书信日记这一类私密性的文献史料,则成了有血有肉的历史肌理。我想,公共的历史轮廓可以让我们远观或近看,而阅读研究书信等私密方面的史料,则仿佛是让我们置身其中,感受文字的温润,抚摸人文的肌理,寻找历史的注脚。

放大

放大 上一版

上一版